産業技術総合研究所(産総研) 太陽光発電工学研究センターの仁木栄 副研究センター長、先端産業プロセス・高効率化チーム 石塚尚吾 主任研究員らの研究チームは、富士フイルムと共同で、ステンレス箔を基板とした集積型構造のフレキシブルCIGS太陽電池サブモジュールを開発したことを発表した。

薄膜太陽電池の1つであるCIGS系はフレキシブル化が可能だが、これまでフレキシブル太陽電池の用途は、耐荷重制限のある場所や曲面への設置、モバイル用電源などが考えられてきた。もし高性能なフレキシブル太陽電池を実現することができれば、車載用途などの新たなシーンでの活用のほか、従来の結晶系太陽電池を置き換えることや、宇宙用や太陽光発電所用などでの適用の可能性も出てくることが期待されている。

しかし、現在市販されているパネル型CIGS太陽電池モジュールは、1枚のガラス基板上に複数の太陽電池が直列に接続された集積型構造になっており、産総研では、フレキシブル型のCIGS太陽電池モジュールでは難しかった集積型構造の形成や、高効率化のための高精度なアルカリ添加制御などに取り組み、光電変換効率の向上を図ってきた。今回、富士フイルムとの共同研究により、これまでに培った技術を発展、大面積材料が安価に得られるステンレス箔を基板に用いた高性能な集積型フレキシブルCIGS太陽電池モジュールの開発を行った。

産総研では、これまでフレキシブルCIGS太陽電池として、チタン箔やモリブデン箔、セラミックスシートを基板材料とした研究を行ってきたが、それらの材料では実用化には大面積材料の供給やコストに課題があったことから、今回、フレキシブル基板としてより安価なステンレスの金属箔を採用したという。

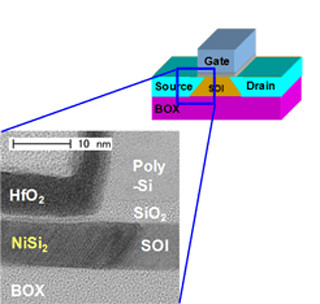

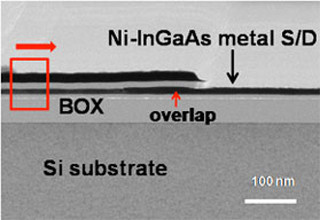

金属基板の場合は、その成分が太陽電池の高温成膜時にCIGS層に拡散する問題があるほか、集積型にするためには電気的な絶縁層を形成する必要があるが、今回は、ステンレス箔の上にまずアルミニウム層を形成し、表面を陽極酸化法によって酸化アルミニウムへと変化させることでこれらの課題を解決。酸化アルミニウムの層は、電気的な絶縁層であるとともに、金属基板成分のCIGS層への拡散を妨げる障壁層としても働いているという。

また、CIGS太陽電池では、ナトリウムなどのアルカリ金属を添加することで高い光電変換効率が得られるアルカリ効果と呼ばれる性能向上効果が知られている。アルカリ効果はソーダ石灰ガラスを基板に用いる場合は自然に実現されるが、フレキシブル基板などの場合にはアルカリ効果を得るために高精度なアルカリ制御技術が必要となるため、今回は、酸化アルミニウム層の上に、厚さを制御した極薄のケイ酸塩ガラス層を形成することで、アルカリ添加を行いアルカリ効果による高性能化を実現した。

今回開発された集積型フレキシブルCIGS太陽電池サブモジュールは、1枚の基板上に16個の細長い短冊状の太陽電池が直列接続された構造で、開放電圧(Voc)10.54V、短絡電流密度(Jsc)33.39mA/cm2、曲線因子(FF)0.683、光電変換効率(η)15.0%という結果が得られた。この性能は、従来の(フレキシブルではない)CIGS太陽電池と比較しても大きな遜色がなくフレキシブル太陽電池サブモジュールとして考えると極めて高性能であるという。

なお、研究グループでは、今後は企業各社との連携を進め、さらなる大面積基板への応用や、より低コストで高性能な集積型フレキシブルCIGS太陽電池モジュールの実現とその生産技術の開発など事業化に向けた研究開発を進めていく計画としている。