首都大学東京 大学院人文科学研究科の萩原裕子教授らの研究グループは、日立製作所 基礎研究所および自治医科大学の檀一平太准教授らの研究グループの協力のもと、光による脳機能イメージング法「光トポグラフィ」を用いて、小学生484人(6~10歳)の母語・英語復唱時の脳活動を調べる言語脳機能研究を実施し、その結果、母語と英語を処理する時の脳活動に顕著な差があること、音声分析の進行とともに語彙習得が進み、それに伴って脳活動が右半球(右脳)から左半球(左脳)へ移行する可能性を見いだした。同研究成果は、2011年2月24日(米国時間)に、米国科学誌「Cerebral Cortex」(オンライン版)で公開された。

言語習得の領域では、外国語学習に関する研究が古くから行われているが、主に米国における移民の英語習得のような第二言語環境でのものが多く、日本のような外国語環境での子どもの英語学習については科学的なデータがほとんどなかった。特に小学生の場合、母語も発達途上であり、この時期における母語および英語処理時の脳内メカニズム、またそれらの違いはほとんど分かっておらず、研究チームでは、今回、小学生が母語および英語の単語を復唱している時の脳活動を記録し、それぞれの言語処理時の脳反応や、その違いを調べた。

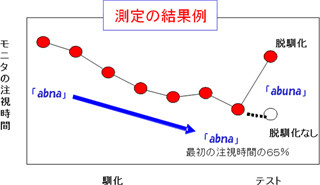

今回、研究グループは、光トポグラフィを用いて小学生に、母語(日本語)および外国語(英語)の単語復唱時の脳活動(脳の血流変化)を調べた。実験は、日本語と英語のそれぞれにつき、出現頻度の異なる2種類の単語(高頻度語と低頻度語)を用意し、合計4種類の復唱課題を実施した。高頻度語は100万語中50回以上の使用頻度、低頻度語は100万語中5回以下の使用頻度であった。言葉の模倣は言語の獲得にとって重要な行為の1つで、この能力は、外国語を習得する能力と相関があると言われてきた。

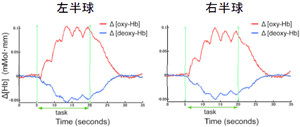

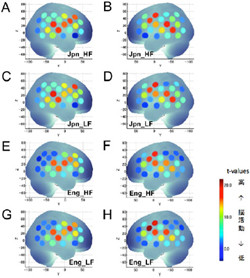

実験の結果、単語復唱時の脳活動は、聴覚野付近では言語(母語vs英語)や出現頻度(高頻出度語vs低頻出度語)によらず同程度で、左右半球差も見られなかったという。その一方で、ウェルニッケ野付近、角回、縁上回では、語彙知識(意味知識の有無)によらず、母語処理時の方が英語処理時より脳活動が有意に大きいことが分かった。聴覚野付近では母語と英語で脳活動に差がないのに対して、これらの脳の場所では差が見られたという結果は、これらの脳の場所が、「言語音」の認知処理(音韻処理)の座であることを示唆していると研究グループでは指摘する。

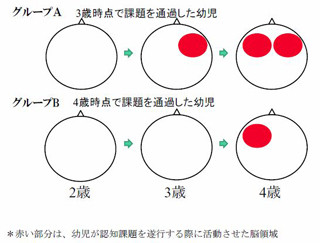

これは、小学生の段階ですでに脳が母語の音韻処理にチューニングされており、言語音として聞き慣れない英語は非語と同様に処理されていると考えられると研究グループでは説明している。また、聴覚野付近やウェルニケ野付近は、音声-言語処理のプロセスの初期段階にあたるが、脳の活動は左半球と右半球で対称であったが、音声-言語処理プロセスの後期段階(角回、縁上回、ブローカ野)では言語刺激の種類によってそれぞれの皮質が異なる反応を示し、高頻度語に対しては左半球の角回、低頻度語に対しては右半球の縁上回の活動が統計的に優位であった。

また、ブローカ野では右半球の活動が優位であった。一般に言語は左半球で処理されており、言語処理の中でも特に音韻処理には左右両半球が関与していると言われているが、今回の結果から、新しい単語を学ぶ時には右半球が重要な役割を担っている可能性が高いことが示唆されているという。

これは、あまり聞き慣れない低頻度語の音韻処理には、右半球の縁上回が深く関与し、聞き慣れた高頻度語に対しては左半球の角回の活動が高いという結果は、音声分析が進むと語彙の習得が進み、それに伴って脳活動が右半球から左半球へ移行する可能性を示しているほか、この傾向は母語でも外国語でも同様に観察されたことから、言語に普遍的な現象であると考えられるという。

言葉はある長さの意味を持つ音の響きで、複数の単位から構成されているが、それぞれの単位は分離することができる。例えば、「シロイウマ(白い馬)」はシロイとウマに分けることができ、シロイはさらにシ、ロ、イに分けることができる。このように、人間の音声言語は、さらに小さい単位(音節)に分けられ、分節構造を成している。このように、音声は1つひとつの音(分節音、単音)が連結してできているため、分節的特徴と、分節音が連結した単位(音節、語、句など)に起こるリズム、アクセント、イントネーションなどの超分節的特徴に分けられる。

従来の研究結果と併せると、左半球では分節的特徴の処理、右半球では超分節的特徴の処理が行われている可能性が高いと考えられる。新しい言葉を学ぶ際には、外国語のみならず母語でもこの超分節的特徴の処理機能が重要であり、この機能が言語の上達を左右すると考えられ今回の研究から、左半球に加えて、右半球の縁上回および右半球のブローカ野に相当する場所が言語習得の初期に重要な役割を担っていると考えられると研究グループでは説明しており、この結果は、音声処理から言語処理の一連の過程において、音の入力のごく初期段階である聴覚野付近では言語の種類によらず音声として処理され、さらにウェルニケ野、角回、縁上回、ブローカ野という高次な脳機能を担う場所へと処理プロセスが進むにつれて、より特化した「言語」の処理へ移行していくことを示唆しているという。

なお、今回の研究結果から、子ども達が新しい言葉を耳から学ぶ時には、脳ではまず音声の分析が優先的に行われ、それが意味を持つ「言語」へと徐々に移行する可能性が示唆された。今回の研究は、学齢期初期における外国語習得の基礎資料となるもので、小学校における効果的な英語活動や、脳科学的な根拠に基づく英語学習法の開発へ道を開くものと期待されるという。