NTTは、MEMSを用いて作製した微細な板バネを振動させ、複数の論理演算を同時に実行でデジタル演算の手法を開発したことを発表した。同技術を活用すると、1個の基本素子だけで論理回路を構成できる可能性があるという。英国の電子版科学誌「Nature Communications 」に2月15日(英国時間)に掲載された。

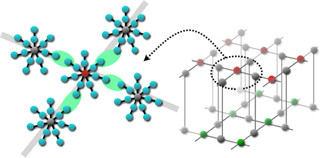

通常のコンピュータでは、最も基本的な論理演算であっても複数のトランジスタが必要となり、その分、電力を消費している。今回、NTTの物性科学基礎研究所では、MEMSを用いて作製した厚さ1.4μmの板バネ素子を1個だけ用い、周期的な電圧を加えて発生させた約10nmの微細な板バネの振動に複数のデジタル情報を異なる周波数を用いて入力する事で、複数の論理演算を同時に実行することに成功した。

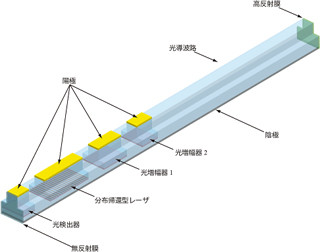

具体的には、光ファイバ通信で使われる、異なる波長の波に異なるデジタル情報のせて伝送する波長分割多重(Wavelength Division Multiplexing:WDM)技術と同様に、異なる周波数の振動に異なるデジタル情報をのせ、1個の板バネ素子で同時に複数の演算処理を実現した。

また、論理演算を行うには、2つの異なるデジタル情報から、演算の出力となる第3のデジタル情報を作り出す必要があるが、今回の研究では、レーザ技術で用いられているパラメトリック周波数変換を用いて、板バネ素子によって2つの異なる周波数の振動から、演算の出力となる別の周波数の振動を作り出すことに成功し、基本論理演算となる AND、OR、XOR、さらにはそれらの複合演算の動作を確認したという。

さらに、トランジスタを用いた演算装置では、基本論理演算を行うトランジスタ同士を配線で繋げ、複雑な回路を構成する必要があったが、今回の手法では、新たな周波数振動を次々と作り出すことで、20個以上のトランジスタを複数連結した複合論理回路と同等の演算機能を、1個の板バネ素子で実現できることを確認したという。

なお、NTTでは、同技術について、今後、より大規模な任意論理回路への適用可能性や、動作速度、消費電力などについて確認を行い、実際のコンピュータとしての実用可能性を検証していく予定としている。