東京大学 大学院総合文化研究科の開一夫教授らの研究グループは、近赤外分光法を用いて、幼児の脳機能発達過程には複数のプロセスが存在することを突き止めた。Developmental Cognitive Neuroscience誌のオンライン版に掲載された。

これまでの研究により、子どものある認知課題の成績とある特定の脳領域の活動の強さの間には関連があることが示されていた。これらの結果から、研究者らは、その特定の脳領域の活動が強くなることで認知課題の成績が向上すると推測し、脳発達においては一本道の経路であるということが想定されてきた。

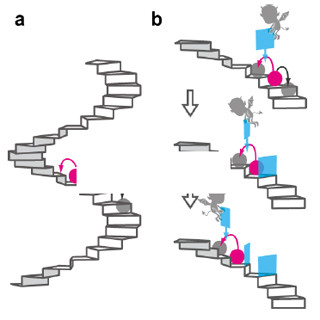

研究グループでは、幼児に認知課題を与え、3歳時点と4歳時点における下前頭領域の活動を、近赤外分光法を用いて計測。その結果、3歳時点で認知課題を解ける幼児(グループA)は右の下前頭領域を活動させたのに対して、解けなかった幼児(グループB)はその領域を活動させなかったことが判明した。

その後、グループAの幼児は、4歳時点では左右両側の下前頭領域を活動させた。一方、グループBの幼児は、認知課題を解けるようになったが、右側ではなく左の下前頭領域を活動させたことが確認された。

この結果、同じ課題においても、早くから解ける子どもとそうでない子どもの脳の発達プロセスには違いがあることにより、幼児の脳の発達には複数の経路が存在することが示された。

なお、研究グループではこの結果を踏まえ、子どもに対する画一的な教育的関わりでは不十分で、子どもに応じて関わりを変える必要性があることを示唆していると指摘している。