理化学研究所(理研)および高輝度光科学研究センター(JASRI)による研究グループは1月24日、可視光に対してほぼ透明で、スピントロニクス材料の有力候補であるコバルト添加の二酸化チタン(Co:TiO2)薄膜では、自由に動きまわるチタン原子の3d電子が、まばらに存在するコバルト原子の3d電子スピンをそろえることで、磁石としての性質を発現することを解明した。同研究成果は、米国の科学雑誌「Physical Review Letters」(1月28日号)に掲載されるほか、オンライン版にも掲載される予定。

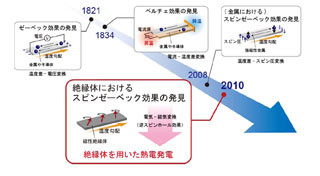

近年、不揮発性磁気メモリ(MRAM)やスピントランジスタなどの従来のエレクトロニクスではなく、新しい素材や機能を持ったスピントロニクス材料による素子の開発が進められてきつつある。特に、半導体に磁性体を少量添加した希薄磁性半導体と呼ばれる物質が盛んに研究されているが、多くの希薄磁性半導体のキュリー温度は室温よりも低いため、室温では磁石としての性質を失ってしまい、日常生活の製品へ応用することが困難である。

一方、地球上に豊富に存在し、白色顔料や光触媒として知られる二酸化チタン(TiO2)に、磁石としての性質を持つコバルト原子(Co)を数%添加したコバルト添加二酸化チタン(Co:TiO2)の薄膜は、大気中でも安定した物質であり、室温より高い温度でも磁石としての性質を失わないため、スピントロニクス材料として期待されています。また同薄膜は、可視光に対してほぼ透明であるため、光通信で用いられる光アイソレータなどの光機能素子にも応用することが可能となる。

しかし、同薄膜が発見されてから10年経った現在でもその詳細は分かっていないのが実情であり、特に、添加したコバルト原子が二酸化チタン中でどのような形で存在しているか、ということさえもはっきり分かっておらず、コバルトは二酸化チタンの中でまばらに存在しているという説と凝集しているという説が存在している。

コバルトが凝集している場合、薄膜の磁石としての性質は凝集したコバルトの塊が担うようになるために、本来の希薄磁性半導体としての性質が得られず、同薄膜は真のスピントロニクス材料として期待することはできなくなる。これまでに研究グループは、まばらに存在している説を支持するデータを得ているが、その場合、原子レベルの小さな磁石であるコバルト原子の電子スピンの向きが一定方向にそろわないと、物質全体が磁石としての性質を示すことができないという課題があり、かつ、どのようにしてコバルト原子の電子スピンの向きがそろうのかは不明のままであった。

また、多くの電子デバイスの材料は薄膜化して使用されており、例えば、結晶構造などの特性が薄膜表面と内部で異なることが知られているため、デバイス応用まで視野に入れるとなると、その材料を薄膜化して表面と内部の特性を調べることが重要となっていた。

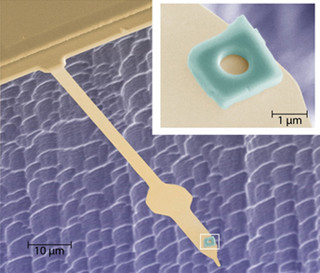

今回、研究グループは、物質の表面から1nm程度の情報を提供するエネルギーの低い(波長約1nm)軟X線(SPring-8の理研物理科学IIIビームラインBL17SU)と、表面から10nm程度の深さの情報を提供するエネルギーの高い(波長約0.16nm)硬X線(理研物理科学IビームラインBL29XU)の2種類のX線を、二酸化チタンに5%のコバルト原子を添加したCo:TiO2薄膜に照射してX線光電子分光法による測定を実施、チタン原子とコバルト原子の電子の性質や、薄膜表面と内部の電気的な特性の違いを調べた。

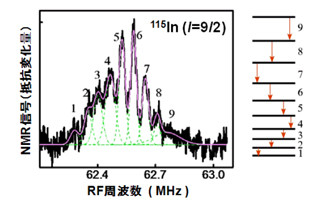

その結果、本来、二酸化チタン中のチタン原子は、3d電子を1個も持たない4価の形(Ti4+)で存在するが、今回測定したCo:TiO2薄膜では、3d電子を1個持つ3価の形(Ti3+)がわずかに含まれていることが判明した。

また、二酸化チタンは電気を流しにくい幅広なバンドギャップを持つ半導体として知られているが、Co:TiO2薄膜では、バンドギャップ内(電子のエネルギー3.5eV~0eV)に未知の成分が存在し、特に薄膜内部ではフェルミ端を確認することができたため、薄膜内部は金属的であることが判明した。

さらに、薄膜表面ではTi3+が少なく、またフェルミ端を確認することができないため、薄膜表面は半導体的であることが分かり、表面と内部で電気伝導特性が異なっていることを明らかにすることができた。

次に、バンドギャップ内に存在している未知の成分について詳細に調べるため、ビームラインのBL17SUを使って共鳴光電子分光測定を実施。共鳴光電子分光は、照射するX線のエネルギーを、目的とする原子固有のエネルギーに合わせることで、その原子の成分を増大させた光電子スペクトルを得ることができる。そのため、まずX線のエネルギーをコバルト原子固有のエネルギーに合わせて照射したところ、磁石としての役割を担うコバルト原子の3d電子成分が、フェルミ端(0eV)から少し離れた位置(3eV付近)に存在していることが分かった。

次に、チタン原子固有のエネルギーに合わせて照射し調べたところ、電気を伝える役割を担うチタン原子の3d電子成分が、フェルミ端近傍(1eV)に存在していることが分かった。これは、未知の成分の正体が、コバルト原子とチタン原子の3d電子成分であることを示しており、さらに、互いに近い位置に存在し重なり合っていることから、これらの電子が相互作用していることを見いだした。すでに、まばらに存在する磁石としての役割の電子スピンと、薄膜内を動きまわって電気を伝える役割の電子スピンは、互いにスピンの向きをそろえるように相互作用することが知られており、これにより動きまわるチタン原子の3d電子が、まばらに存在するコバルト原子の3d電子スピンの向きをそろえることが要因となり、Co:TiO2薄膜が磁石としての性質を示すことを突き止めることとなった。

この結果は、研究グループが支持する「コバルトは二酸化チタンの中でまばらに存在している」という説に基づいて説明でき、Co:TiO2薄膜が真のスピントロニクス材料であることを示すものとなる。また、Co:TiO2薄膜の表面と内部とでは、電気伝導特性が異なるという応用上重要な知見も得ることができた。

電気伝導特性と磁石としての性質のうち、片方を変化させることで他方を制御することができるスピントロニクス材料を使った素子では、不揮発性磁気メモリやスピントランジスタ、光アイソレータといった、これまでにない新しい機能の実現によりエレクトロニクス産業をさらに発展させる可能性があることから、研究グループでは、今後、スピントロニクス分野の実用化に向けて、今回の知見が材料設計やデバイス設計に貢献していくものと期待を寄せている。