トイレの床汚れの種類と原因

トイレの床にはさまざまな汚れが潜んでいます。まずは主な汚れの種類とその原因を知りましょう。原因を理解することで適切な対策が立てやすくなります。

- 尿はね

- 水ハネ

- 髪の毛・ホコリ

尿はね

トイレの床汚れで特に厄介なのが尿はねによるものです。男性が立って用を足す際に尿のしぶきが飛び散り、床や壁に付着してしまいます。

また、女性でも油断はできません。座っていても便器と便座のすき間から微細な尿の飛沫が外に出ることがあり、完全には防げません。

飛び散った尿は放置すると乾燥して床にこびりつきます。

尿に含まれるカルシウムなどが結晶化して黄ばみ汚れ(尿石〈にょうせき〉)となり、掃除しにくくなります。さらに尿にはアンモニアが含まれるため独特のツンとした悪臭の原因になります。

尿はね汚れは放っておくと雑菌(さまざまな細菌)のエサともなり、時間が経つほどニオイが強く衛生的にも良くありません。床の黄ばみや嫌なニオイに気付いたら、それは尿はね汚れが蓄積したサインです。

水ハネ

水ハネとは、水滴が飛んで床を濡らしてしまうことです。

トイレでは手洗いの水や、便器を洗浄する際の水滴が床に飛び散るケースがあります。たとえばトイレの手洗い器で手を洗ったとき、水滴が床まで垂れたり飛んだりすることがあります。

また、トイレを流す際にフタを開けたままだと、勢いで微細な水しぶきが床に落ちる場合があります。このような水分の飛沫自体は透明で一見汚れには見えませんが、放置すると厄介です。

床が濡れたままだと、その水分にホコリや尿汚れが混ざって黒ずみ汚れの原因になります。また水道水に含まれるミネラル分が乾いて水垢(みずあか:白っぽいウロコ状の汚れ)になることもあります。

特にタイルの床目地(めじ:タイル同士の継ぎ目)に水分が溜まるとカビが発生し、黒カビ汚れや臭いの原因にもなります。

さらにフローリング(木の床)の場合、水が染み込むとシミや木の変形(反り)の原因となり深刻です。このように、水ハネも侮れない床汚れの原因なのです。

髪の毛・ホコリ

人の髪の毛は日常的に抜け落ちますし、空気中のホコリ(綿埃など)は完全には防げません。

トイレは比較的狭い空間のため、ホコリが舞い上がって床に落ち、四隅や便器の裏側などに蓄積しがちです。

さらにトイレで裸足になっている場合、足裏からの皮脂(ひし:皮膚の油分)汚れや汗も床に付着します。髪の毛・ホコリ自体は軽い汚れですが、これに皮脂や尿の成分が混ざると、時間の経過とともに酸化して黒ずみ汚れへと変化します。

黒ずみは床にこびりついて簡単には落ちない厄介な汚れです。また、髪の毛やホコリは放置すると雑菌が増殖する温床にもなります。見た目だけでなく衛生面からも、日頃から髪の毛・ホコリは取り除いておきたいですね。

以上のように、トイレの床汚れには「尿はね」「水ハネ」「髪の毛・ホコリ(皮脂を含む)」といった原因があります。

それぞれ汚れの性質が異なるため、効果的なお手入れ方法も少しずつ変わってきます。次の章では床の素材ごとの特徴を確認し、適切な掃除方法を選ぶ準備をしましょう。

トイレの床材の特徴

一口にトイレの床といっても、住宅によって床材(床の素材)は異なります。代表的なのは以下の3種類です。

- タイル

- クッションフロア

- フローリング

床材によって耐水性や掃除のしやすさが違い、それに応じたお手入れが必要です。それぞれの特徴を見ていきましょう。

タイル

トイレの床材として昔から使われてきたのがタイルです。

タイルは陶磁器などでできた硬い板状の素材で、目地(タイル同士のすき間)をセメントなどで埋めて施工します。

耐久性・耐水性が非常に高く、汚れや水に強いのが最大の特徴です。表面が硬くツルツルしているため、こびりついた汚れもブラシでこすったり強めの洗剤を使ったりして比較的しっかり掃除できます。

また、熱や薬品にも強いためカビ取り剤(塩素系漂白剤)なども使用可能です。尿はねによる黄ばみ汚れが染み込んでしまった場合でも、タイルなら繰り返し洗剤で掃除することで落とせる場合が多いです。

ただしタイルにも注意点があります。

まず、表面が硬いとはいえ研磨剤入りのクレンザーやメラミンスポンジの使いすぎは表面を傷つける恐れがあることです。

メラミンスポンジ(白いスポンジで汚れを削り落とす掃除道具。市販の「激落ち○○」など)は便利ですが、タイル表面の光沢を失わせる場合があるので、ひどい汚れの部分だけに留め、常用は避けましょう。

また、タイルの目地部分は素材がセメント系で水や汚れを吸いやすく、黒ずみやカビが発生しやすい点にも注意が必要です。

目地に防汚コーティングがされていない場合、尿汚れが染み込むと臭いや変色の原因になることもあります。タイル床の場合は、強みと弱みを理解して掃除すると良いでしょう。

クッションフロア

近年の住宅でトイレ床に最もよく使われているのがクッションフロアです。クッションフロアとは、ビニール系素材でできたシート状の床材で、裏にクッション性のある発泡層がついています。

一見フローリングやタイル模様に見えるものも多いですが、実際にはシートを接着剤で貼って仕上げています。水や汚れに強く、お手入れしやすいのがメリットで、多くの家庭で採用されています。

ビニール製なので水拭き掃除が可能で、尿はねや水ハネにも比較的耐性があります。

さらに適度に柔らかいので踏み心地がよく、冬場に足が冷たくなりにくいのも利点です。

クッションフロアの注意点は、表面にコーティングが施されているため、あまり強力な洗剤や研磨道具で擦るとそのコーティングを痛めてしまうことです。

強い酸性洗剤(尿石取り剤など)や塩素系漂白剤を長時間ベタ付けするのは避けた方が無難です。

色柄のプリントが表面にあるタイプでは、激しいこすり洗いでプリントが剥げてしまう恐れもあります。

普段の掃除では中性洗剤を薄めて使う程度で十分綺麗になります。

また、ビニール素材とはいえ床と下地の間に水分が入り込むとカビや悪臭の原因になるため、水分を長く残さないことも大切です。

掃除後はしっかり乾拭きして、床面を乾燥させましょう。

フローリング

トイレにフローリング(木の板材の床)を使っているケースもあります。一般的な居室のフローリングと同じように見えても、トイレ用には耐水コーティングがされた製品が使われていることが多いです。

木の床は見た目に温かみがあり、インテリア性が高いのが魅力です。しかし木材は基本的に水分に弱いため、トイレに使う場合は特に水濡れに注意したお手入れが必要となります。

尿はねや水ハネによって水分や汚れが染み込むと、シミになるばかりか木が膨張・変形して床板が反ってしまう可能性があります。

表面にウレタンなどのコーティングがされていれば多少の水は弾きますが、長時間放置するとコーティングの隙間から浸透してしまうこともあります。

フローリング床の良い点は、日常的なホコリや軽い汚れであればサッと乾拭きするだけでキレイにできることです。

静電気でホコリが寄り付きにくい加工がされている製品もあります。

ただし頑固な汚れが付いた場合でも、クッションフロアのように水拭きでじゃぶじゃぶとは掃除できません。木の温もりを保つためには、できるだけ汚れを溜めない予防と早めの対処が重要です。

フローリングのトイレでは、他の床材以上に「濡らしすぎない」「濡れたらすぐ拭く」を徹底しましょう。

また、研磨作用のあるメラミンスポンジや硬いブラシで擦ると表面の塗装を傷つけてしまうため避けてください。

掃除の際も基本は中性洗剤を薄めたもので軽く拭く程度にとどめ、強い洗剤(酸性・アルカリ性)や漂白剤の使用は極力控える方が安全です。

トイレの床掃除に必要な道具と選び方

トイレの床掃除を効率よく行うには、適切な道具と洗剤を揃えることが大切です。

ここでは、掃除にあると便利な道具類と、汚れや床材に合わせた洗剤の選び方を解説します。初心者の方でも扱いやすいものばかりなので、ご安心ください。

必要な道具

まず、トイレの床掃除に用意しておきたい基本的な道具をリストアップします。どれもホームセンターやスーパーで手に入るものです。

- ゴム手袋:手肌を汚れや洗剤から守る使い捨てまたは掃除用の手袋。

- 雑巾(ぞうきん)・使い捨てシート:床を拭くための布。古いタオルでも可。市販のお掃除用ウェットシート(使い捨てタイプ)も便利。

- バケツ:洗剤を薄めた水を作ったり、雑巾をすすいだりする容器。

- 掃除用ブラシ:床の隅や便器との隙間を磨く小さなブラシ。古い歯ブラシで代用可能。

- フロアワイパー:薄いシートを取り付けて床を拭く掃除道具。床全体のホコリ取りや拭き掃除に便利(立ったまま楽に拭けます)。

- メラミンスポンジ:汚れを削り落とす白いスポンジ(※ひどい黒ずみや黄ばみがある箇所のみ使用。使いすぎ注意)。

- キッチンペーパー:洗剤を浸して床に貼り付ける「パック掃除」に使用。不要な布でもOK。

- スプレーボトル:洗剤を薄めた液やクエン酸水などを作って吹きかけるための容器。

以上が用意できれば万全ですが、必ずしも全て揃っていなくても構いません。

例えば掃除機でホコリを吸い取ればフロアワイパーは省略できますし、逆に掃除機がなければフロアワイパーやほうきで代用可能です。

家にあるものを活用しつつ、足りないものを買い足すと良いでしょう。ゴム手袋だけは衛生と安全のためにもぜひ用意してください。

洗剤の選び方

汚れをしっかり落とすには洗剤選びも重要です。トイレ床掃除で主に活躍する洗剤の種類と、使い分けのポイントを解説します。

- 中性洗剤

- 酸性洗剤

- アルカリ性洗剤

- 塩素系漂白剤

中性洗剤

中性洗剤は基本となる洗剤で、pHが中性の洗剤で、素材を傷めにくく扱いやすいのが特徴です。

家庭では台所用の食器洗剤や住宅用のマイルドクリーナー(例:「○○クリーナー」など)がこれに当たります。

水で薄めて使い、尿の飛沫や軽い皮脂汚れ、ホコリ汚れを落とすのに適しています。

タイル・クッションフロア・フローリング問わず使用可能なので、まずは中性洗剤を一本用意しておくと安心です。

酸性洗剤

尿はねによる黄ばみ汚れや尿石を落とすのに効果的な洗剤です。

クエン酸(クエン酸水:クエン酸を水に溶かしたもの)やお酢などが代表で、弱い酸で尿汚れ(アルカリ性汚れ)を中和して落とします。

市販のトイレ用洗剤でも、便器の黄ばみ落とし用は酸性のものがあります。

タイルやクッションフロアには有効ですが、フローリングや大理石には使えない場合があるので注意しましょう(木のコーティングや石を傷める可能性があります)。

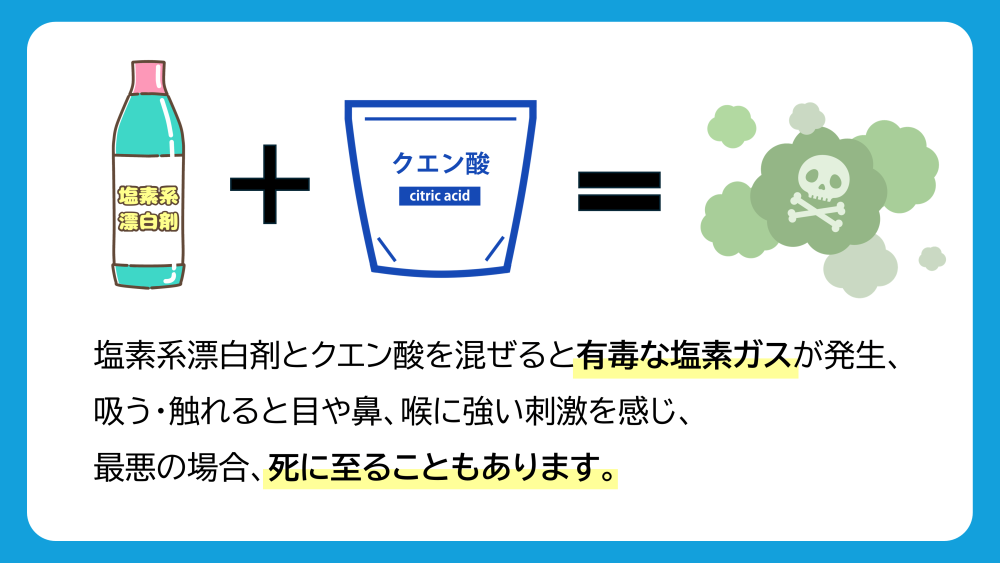

酸性洗剤を使う際は、後で詳述しますが塩素系漂白剤と混ざらないように十分注意してください。

アルカリ性洗剤

皮脂汚れや黒ずみ(皮脂やホコリが混ざって酸化した汚れ)にはアルカリ性の洗剤が効果的です。

市販の住宅用洗剤では、キッチン用の油汚れ落としスプレーや重曹(じゅうそう:ベーキングソーダ)水、セスキ炭酸ソーダ水などが弱アルカリ性です。

トイレ床の黒ずみ汚れが油っぽい手強い汚れの場合、中性洗剤で落ちないときはアルカリ性洗剤を試してみましょう。

ただしクッションフロアやフローリングでは強いアルカリも表面を傷める恐れがあるため、使用は必要最小限にし、使用後はしっかり水拭きすることが大切です。

塩素系漂白剤

いわゆるカビ取り剤や台所用漂白剤(次亜塩素酸ナトリウムが主成分)のことです。除菌やカビ取り、頑固な黒ずみ・シミの漂白に効果があります。

トイレの床では、タイルの目地が黒ずんでしまった場合などに塩素系漂白剤を活用できます。キッチンペーパーに染み込ませて目地に貼り付け、数分おいてから擦るといった使い方をすると黒カビがかなり薄くなります。

ただし取り扱い注意の洗剤でもあります(後述の注意点参照)。塩素系は刺激臭が強いので必ず換気し、ゴム手袋・マスク着用で使用してください。

フローリングやクッションフロアには基本使わない方が無難ですが、もし使う場合は短時間でさっと処理し、すぐ水拭きしましょう。

これらの洗剤の他にもアルコールスプレー(消毒用エタノール)もあると便利です。仕上げに床に吹きかけて拭き上げれば速乾性があり、除菌と乾燥を同時にできます。

フローリングなど水を嫌う素材の仕上げ拭きに適しています。洗剤は汚れの種類と床材に合わせて使い分けることがポイントです。

基本は中性で、安全に落とせない汚れだけ酸性やアルカリ性に頼る、というイメージで良いでしょう。

また、使う洗剤のボトルには必ず使用可能な素材や注意事項が書かれています。トイレ床がクッションフロアや木製の場合、「使用不可」の表示がないか確認してください。

例えば「塩素系×」などと書かれていたらその素材には使わないようにします。適切な洗剤選びと正しい使い方で、汚れを効率よく落としていきましょう。

日常的な掃除の手順

ここからは具体的なトイレ床掃除の手順について説明します。まずは日常的(普段)のお掃除方法です。毎日でなくとも定期的に行う軽い掃除のやり方を、床材別に解説します。

基本は「ホコリを取り除いてから拭き掃除」という流れになりますが、素材ごとのコツを押さえておきましょう。

タイルの掃除方法

タイル床の日常掃除は比較的シンプルです。耐水性が高いので水拭き中心のお手入れでOKです。手順の一例は次の通りです。

- ホコリやゴミを除去する

- 中性洗剤で拭き掃除

- 水拭き・乾拭き

ホコリやゴミを除去する

まず床の髪の毛やホコリを取りましょう。

掃除機やほうきでさっと掃いたり、フロアワイパーのドライシート(乾いたシート)で床全体を拭いて、細かなゴミを集めます。

先に乾拭きしておくことで、後からする水拭きでホコリを泥状にして伸ばしてしまうのを防げます。

中性洗剤で拭き掃除

バケツに水を入れ、中性洗剤を少量(数滴)混ぜます。雑巾を浸して固く絞り、床を拭いていきましょう。

拭く順番は手前(入口側)から奥(便器の後ろ側)に向かって行うのがコツです。奥の方(便器に近い側)が尿はねで汚れている可能性が高いため、反対に奥から手前に拭くと汚れを広げてしまうからです。

常にまだ清潔な面でより汚れた部分を拭くイメージで、雑巾の面を適宜変えながら進めます。便器のまわりや便器と床の接地部も忘れずに拭きましょう。

水拭き・乾拭き

洗剤拭きが終わったら、洗剤分を残さないように水拭きをします。バケツの水を取り替え、きれいな水で雑巾をよくすすいで固く絞ってください。

その雑巾で床全体をもう一度拭きます。最後に乾いた布で乾拭きして、水気をしっかり取りましょう。

タイル表面はもちろん、目地にも水分を残さないよう丁寧に拭き上げて終了です。

日常清掃では特別な洗剤を使わなくても、上記の手順で十分清潔な状態を保てます。

尿の飛び散りが気になる場合は、2の工程で中性洗剤ではなくクエン酸水(酸性)をスプレーして拭き掃除しても良いでしょう。

その際は必ず後で水拭きしてください。タイルは滑りやすいので、乾拭きまで行って完了させることが大切です。

クッションフロアの掃除方法

クッションフロアの日常掃除も基本的にはタイルと同様、水拭きでOKです。ただしホコリが付きやすい(静電気でホコリを引き寄せやすい)ため、以下のようにすると効率的です。

- ホコリ・髪の毛の除去

- 中性洗剤で拭き掃除

- 仕上げ拭き

ホコリ・髪の毛の除去

フロアワイパーにドライ用のシート(または静電気でホコリを取るモップ)を付けて、床全面を拭きます。

これで細かいホコリや髪の毛がシートに絡み取られます。便器の後ろや隅にもシートを届かせて、隅のホコリも逃さず取ります。

掃除機がある場合は、先に軽く掃除機をかけても良いでしょう。

中性洗剤で拭き掃除

水で薄めた中性洗剤に雑巾を浸し、固く絞って床を拭きます。クッションフロアの場合も入口側から順に奥へ向かって拭きましょう。

汚れが気になる部分は少し力を入えて擦りますが、ゴシゴシやりすぎる必要はありません。

表面のビニールコーティングは比較的スムーズに汚れが落ちます。便器まわりや壁との境目も念入りに掃除しましょう。

使い捨てのお掃除シート(住居用ウェットシート)を利用する場合は、この工程をシートで代用できます。シートなら汚れたら使い捨てられるので手軽です。

仕上げ拭き

洗剤を使った場合は、水拭き・乾拭きで仕上げます。バケツの水を替えて洗剤をよく拭き取り、最後に乾いた雑巾で水気を取ります。

水分が残っているとビニールが滑りやすく危険ですし、そこにまたホコリが付いて汚れの原因にもなるので、必ず乾拭きして下さい。

クッションフロアは水拭き掃除がしやすいため、日常的には特別な洗剤がなくても対応できます。

ニオイや黄ばみが気になるときは、拭き掃除の前にクエン酸スプレーを全体に吹きかけて2〜3分置き、その後拭き掃除をすると消臭・除菌効果が高まります。

この場合も仕上げの水拭きを忘れないようにしましょう。日々の拭き掃除で清潔さを維持すれば、クッションフロア本来の明るい見た目と衛生状態を保てます。

フローリングの掃除方法

フローリングの日常掃除では、水の使いすぎに注意しつつホコリや汚れを取り除きます。他の床材に比べてデリケートですが、こまめな乾拭きで十分綺麗に保てます。

- ホコリ取り

- 固く絞った雑巾で拭く

- 乾拭きで仕上げ

ホコリ取り

乾いたモップやフロアワイパー(ドライシート装着)で床のホコリや髪の毛を掃き取ります。

木の床は溝にホコリが溜まりやすいので、板目に沿って拭いたり、隅は丁寧にシートの角を使って取ります。

掃除機を使う場合は、ブラシ付きのヘッドで優しくホコリを吸いましょう。

ただし、硬いノズルで強くこすると床に傷がつくことがありますのでその点は注意しましょう。

固く絞った雑巾で拭く

汚れが気になる箇所だけ、固く絞った雑巾で軽く水拭きします。中性洗剤を数滴水に垂らした洗剤液に雑巾を浸し、よく絞ってから拭きましょう。

フローリング全体を一度に水拭きするのではなく、「汚れた部分だけピンポイントで」が基本です。

例えば、便器の周囲や飛沫がかかりやすい場所を中心に拭き取ります。あまり広範囲を濡らすと乾く前に染み込む可能性があるためです。

乾拭きで仕上げ

水拭きした箇所は必ず乾いた布で拭き取って仕上げます。フローリングは水分が残るとシミになったり、表面のワックスが白く曇ったりする場合があります。

そうならないよう、拭いたそばからすぐ乾拭きするくらいの気持ちで手早く作業しましょう。

可能であれば掃除後しばらく換気して、床下にこもった湿気も飛ばしておくと安心です。

フローリングは「汚れを溜めないこと」がとても重要です。

日頃からホコリや飛び散りを発見したらすぐ拭き取る習慣をつけることで、頑固な汚れを防げます。

日常的には基本乾拭きでOKですが、尿はねによるニオイが気になる場合は薄めたクエン酸を軽く使っても構いません(使用後は念入りに水拭きし、乾燥させること)。

アルコールスプレーで拭くのも水気が残らずおすすめです。木の風合いを保ちつつ清潔に使うには、こまめなお手入れが一番の秘訣です。

徹底的に掃除する際の手順

日常的な掃除では落としきれない汚れが蓄積してきたら、徹底的な掃除(大掃除)を行いましょう。

ここではトイレの床をとことんキレイにするための手順を詳しく説明します。月に1回程度、または汚れが気になるときに実践してみてください。

- 掃除前の準備をする

- ホコリや髪の毛を除去する

- 汚れに応じた洗剤を塗布する

- 床全体を拭き掃除する

- 細部をブラッシングする

- 水拭き・乾拭きで仕上げ

- 取り外した物を清掃し戻す

掃除前の準備をする

まずトイレ内の小物類を一時的にどかします。

トイレマットやスリッパ、ゴミ箱、トイレブラシスタンドなど床に置いてあるものは全て別の場所へ移動しましょう。

その後、換気扇を回すか窓を開け、十分に換気しながら作業を始めます。ゴム手袋も忘れずにつけてください。

ホコリや髪の毛を除去する

徹底掃除でも、やはり最初にホコリ取りをします。

掃除機で床をくまなく吸い取るか、フロアワイパーなどで隅々の塵を取り除きます。

便器と床の隙間や、便器裏の狭い部分もノズルや細いブラシを使ってホコリを掻き出しておきましょう。

ホコリが残っていると後で汚れと混ざってしまうため、この段階で丁寧に除去することがポイントです。

汚れに応じた洗剤を塗布する

床の中で特に汚れや臭いが気になる箇所に、それぞれ適した洗剤を事前にかけておきます。

例えば、以下のような汚れにはこのような洗剤が良いでしょう。

- 尿の黄ばみがある所:クエン酸水をスプレー

- 黒ずみ汚れがある所:アルカリ性洗剤(住宅用洗剤や重曹水など)をスプレー

- タイル目地のカビ:塩素系漂白剤をキッチンペーパーに染み込ませて貼り付ける

このように、汚れごとに適した洗剤を塗布したら、5分程度放置し、汚れを浮かせます。

床全体を拭き掃除する

次に、バケツに水と適量の中性洗剤を入れ、雑巾を浸して軽く絞ります。床全体を隅々まで拭いていきましょう。

日常掃除では省略しがちな便器の裏側の床や、壁との境目(幅木のあたり)もしっかり拭きます。便器と床の継ぎ目部分も、雑巾の角を使って差し込むように拭きましょう。

先に洗剤を付けておいた箇所(黄ばみ・黒ずみ部分)も、この段階で一緒に拭き取ります。

長時間放置した洗剤はここで回収するイメージです。便器の後ろ側など手が入りにくい所は、ブラシや定規に布を巻き付けたものなどを使うと届きます。

細部をブラッシングする

床の角や、便器と床のわずかな隙間など、雑巾だけでは取り切れない汚れはブラシや古い歯ブラシで擦って落とします。

たとえば便器と床の接合部に溜まった黒ずみは、歯ブラシで軽くこすることで掻き出せます。

先ほど塩素系漂白剤を貼っておいた目地は、ゴム手袋をした手でキッチンペーパーを回収し、目地をブラシで叩くようにして汚れを落とします。

細かな部分の汚れも丁寧に掃除しましょう。

水拭き・乾拭きで仕上げ

床全体の汚れを落とし終えたら、仕上げに水拭き・乾拭きをします。

バケツの水を新しい水に替え、雑巾をよくすすいで固く絞ってからもう一度床を拭きます。

洗剤や汚れ成分を残さず拭き取ったら、最後に乾いた布で床を隅々まで乾拭きしましょう。

水気が完全になくなるまで拭き上げてください。

取り外した物を清掃し戻す

床がピカピカになったら、最初にどかしたトイレマットやゴミ箱などを元に戻します。

この際、戻す前にそれら付属品の掃除も忘れずに。マットはこの機会に洗濯しておく、ゴミ箱やブラシ容器の底も洗って乾かす、などして清潔にします。

せっかく床を綺麗にしたので、置く物も清潔に保ちましょう。

以上が徹底掃除の流れです。大変に思えるかもしれませんが、手順に沿って進めれば確実に床が見違えるほど綺麗になります。

特に尿石化した黄ばみや、長年蓄積した黒ずみは、徹底掃除でかなり改善できるはずです。頑固な汚れが落ちたら、その後は定期的な日常掃除でその綺麗な状態を維持しましょう。

トイレの床掃除の頻度

トイレの床掃除は結論から言えば「汚れに気付いたらすぐ」が理想ですが、なかなか毎日は難しいため、以下のような頻度がおすすめです。

- 軽い掃除:毎日

- 通常の掃除:週1回

- 徹底掃除:月1回

軽い掃除はできれば毎日

可能であれば、使った日の終わりや朝一番などにサッと床を拭く習慣をつけましょう。

特に男性や男の子がいるご家庭では、毎日軽く拭くだけでも尿はね汚れの蓄積をかなり防げます。

市販の使い捨てお掃除シートで5分もかからず完了します。

通常の掃除は週1回

トイレ掃除の日を週に一度決めて、便器や手洗いと合わせて床も拭き掃除しましょう。

週1回程度中性洗剤で拭いておけば、大きな汚れがなくても衛生状態を維持できます。

特にトイレマットを敷いている場合、その下にホコリや汚れが溜まりがちなので、週1でマットをめくって床を掃除すると安心です。

徹底掃除は月1回程度

日々掃除していても、便器の裏や隙間など見えない部分には徐々に汚れが蓄積します。

月に1度くらいは徹底掃除の手順で床全体を大掃除しましょう。

家庭によっては2〜3ヶ月に1回でも十分な場合もありますが、こまめに行うほど汚れは溜まらず楽になります。

もちろん上記は目安です。使用頻度や家族構成によっても適切な頻度は変わります。

例えば、男性が立って利用する場合は汚れやすいので掃除頻度高めに、逆に全員座って利用するご家庭では飛び散りが少ないため掃除間隔を多少延ばしても良いかもしれません。

重要なのは、「汚れを見つけたらその都度すぐ拭く」ことと、「放置期間を長くしない」ことです。

日頃から少しずつ手を入れておけば、後で苦労することなく清潔を保てます。

ご自宅の状況に合わせて無理のない頻度設定で続けてみてください。

トイレの床掃除の際の注意点

トイレの床掃除を行う上で、知っておきたい注意点やコツをまとめます。安全かつ効果的に掃除するために以下のポイントに気を付けましょう。

- 十分に換気をする

- ゴム手袋・マスクを着用する

- 洗剤の混合に注意

- 床材に適さない洗剤は使わない

- 水分を残さない

- 掃除用具も清潔に

- 付属品の底も要チェック

十分に換気をする

掃除中は必ず換気扇を回すか窓を開け、新鮮な空気を取り入れましょう。

洗剤の臭いや尿のアンモニア臭がこもるのを防ぎ、体にも優しい環境で作業できます。

ゴム手袋・マスクを着用する

トイレ掃除では素手で行わずゴム手袋を着用してください。

皮膚の汚れや洗剤による荒れを防げます。

塩素系漂白剤を使うときはマスクや保護メガネもあると安心です(刺激臭や飛沫から身を守るため)。

洗剤の混合に注意

絶対に混ぜてはいけない洗剤があります。

酸性洗剤(例:クエン酸や酸性トイレ用洗剤)と塩素系漂白剤が混ざると有毒な塩素ガスが発生し、大変危険です。

同じ場所で続けて使う場合は一方を十分に水拭きで除去してからにするか、時間を空けて換気してからにしましょう。

床材に適さない洗剤は使わない

前述のように、フローリングに強い酸や塩素は厳禁ですし、クッションフロアにも長時間の強い薬剤は避けるべきです。

使用前に「〇〇素材には使えません」と注意書きがないか確認し、床材を傷めないよう注意してください。

水分を残さない

掃除後は床に水分が残らないよう、拭き取り掃除を徹底しましょう。

特にフローリングはわずかな水でもシミになることがあります。

塗れた足で踏まないよう、作業中は自分もトイレスリッパを履いて、最後に床が乾いてから出ると安心です。

掃除用具も清潔に

トイレの床掃除に使った雑巾やブラシは使い終わったらしっかり洗いましょう。

他の場所(例えば台所)で使い回すのは避け、トイレ専用にするのがベターです。

使い捨てシートを使った場合は、できればトイレに流さず可燃ゴミで処分してください(「流せるタイプ」と書かれているもの以外は配管詰まりの原因になります)。

付属品の底も要チェック

床だけでなく、トイレマットの裏やゴミ箱・ブラシ立ての底にも尿はねやホコリが付いて汚れていることがあります。

床掃除の際にそれらも忘れず拭き取るか洗浄しましょう。

上記の点に注意しながら掃除すれば、余計なトラブル無くスムーズに作業できます。

「掃除をするための準備・後始末」も大切なプロセスですので、安全第一で進めてください。

トイレの床の汚れの予防法

最後に、トイレの床がなるべく汚れないようにするための予防策について紹介します。日頃から少し工夫するだけで、床の汚れや臭いの発生をグッと抑えることができます。掃除の手間自体を減らすためにも、ぜひ実践してみましょう。

- トイレを座って使用する

- トイレマットを清潔に保つ

- 床に小物を置かない

トイレを座って使用する

男性の方は可能であれば座って用を足す習慣をつけましょう。

尿はねによる床汚れの大半は、立った姿勢で小用を足す際に発生するため、座って用を足すことで飛び散りが激減し、床だけでなく壁や便座裏への尿汚れも防げます。

「男性は立ってするもの」というイメージもありますが、家庭内で清潔を保つために座る男性は年々増えています。

実際に多くの家庭で「トイレでは男性も座るルール」を取り入れ、掃除が格段に楽になったとの声もあります。

抵抗がある場合も、自宅のトイレだけでも座るようにしてみてはいかがでしょうか。それだけで床に飛び散る尿しぶきはほぼゼロに抑えられ、嫌な黄ばみや臭いの発生を未然に防止できます。ご家族にも協力をお願いしてみると良いでしょう。

トイレマットを清潔に保つ

トイレの床にマットを敷いている場合は、常に清潔に保つことを心がけましょう。

マットは床を直接汚さないメリットがありますが、汚れを吸収したままだと逆効果です。尿はねやホコリをマットが受け止めてくれる分、マット自体がすぐ汚れてしまいます。

放置すると雑菌が繁殖し、悪臭の原因にもなりかねません。

トイレマットは少なくとも週1回、できればこまめに洗濯しましょう。洗濯機で洗えるタイプであれば手軽ですし、難しければ2〜3枚をローテーションして頻繁に取り替えるのがおすすめです。

常に乾燥した清潔なマットを敷いておけば、床もその下で綺麗な状態を維持できます。また、洗うのが面倒であればいっそマットを敷かないという選択肢もあります。

最近はトイレマットを使わず、床をそのまま拭き掃除する家庭も増えています。マットなしなら汚れに気付きやすく、簡単に拭ける利点があります。

ただし冬場など足元が冷える場合はスリッパを履くなど工夫しましょう。いずれにせよ、床でもマットでも「汚れっぱなしにしない」のが肝心です。

床に小物を置かない

トイレ内では床に直接物を置かない工夫も、床汚れ予防に役立ちます。

例えばトイレブラシやゴミ箱などは床に直置きせず、棚の上に収納したり、壁掛けタイプの製品を使ったりする方法があります。

床に物が少ないと掃除の際に邪魔にならず、サッと拭けて汚れを溜めません。

また、置いた物の裏に尿はね汚れが付着して、それがまた床に広がる…という二次汚染も防げます。どうしても床に置く必要がある場合は、お掃除しやすいデザインのものを選びましょう。

例えば底がフラットで拭きやすいゴミ箱や、受け皿が付いて尿が漏れないトイレブラシスタンドなどです。

最近はトイレ空間を広く使うため、最初から収納棚にブラシや洗剤を入れる設計のトイレもあります。

床をできるだけフリーにしておけば、日々の拭き掃除も一瞬で終わり、結果的にキレイを保ちやすくなります。

以上の予防策を講じることで、トイレの床は格段に汚れにくくなります。すべてを完璧に実行するのは難しいかもしれませんが、できる範囲で取り入れてみてください。

「汚れにくくする工夫」と「定期的なお掃除」の二本柱で、清潔なトイレ環境を長持ちさせましょう。

まとめ

トイレの床掃除について、汚れの原因から対処法、予防策まで幅広くご紹介しました。トイレの床は尿はねやホコリなどで思った以上に汚れていますが、正しいお掃除方法を知っていれば怖がることはありません。

まず汚れの種類(黄ばみ・黒ずみ等)に応じて洗剤を使い分け、床材に合った方法で拭き掃除することが大切です。

日常的にこまめに掃除すれば汚れは溜まりませんし、定期的な徹底掃除でリセットすれば常に清潔な状態を維持できます。

床が綺麗になるとトイレ全体の衛生度と快適さがぐっと向上します。今日からできる汚れの予防策もぜひ実践してみてください。

トイレの掃除は床掃除だけではなく、全体をきれいにする必要があるため、トイレの掃除についてはこちらの記事も是非参考にしてください。

おすすめ業者4選

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

PR