トイレの水が止まらない場合の応急処置方法

トイレの水が止まらない状況では、まず落ち着いて止水栓を閉め、水の流れを止めることが最優先です。

その上で、電化製品である温水洗浄便座(ウォシュレット)のコンセントを抜き、安全を確保しましょう。以下に応急処置の手順を詳しく説明します。

- 止水栓を閉める

- 温水洗浄便座のコンセントを抜く

止水栓を閉める

トイレの水が止まらないとき、最初に行うべきなのはトイレへの給水をストップすることです。具体的には止水栓を探して閉める作業になります。

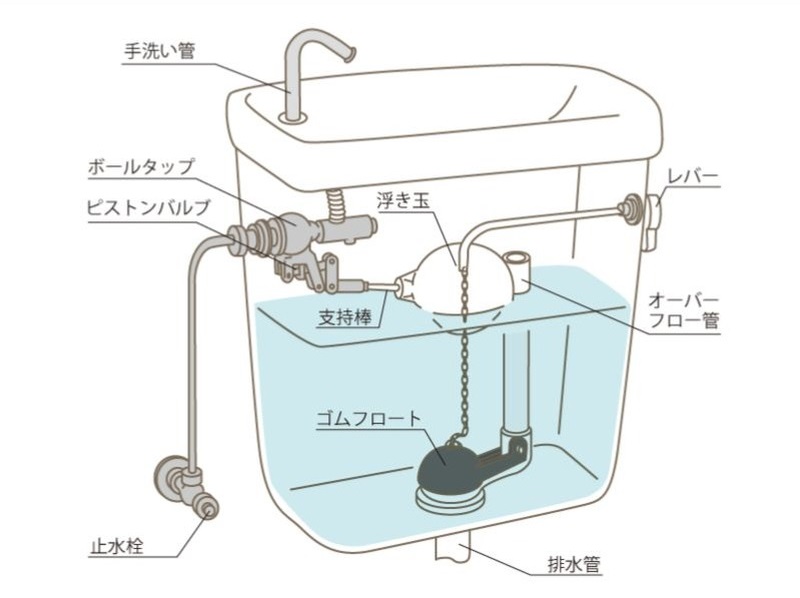

止水栓はトイレタンクや便器に繋がる給水管の途中にある小さなバルブで、壁や床から出ている給水管の先端付近にあります。

多くの場合、マイナスドライバー(-の先端)をバルブ中央の溝に差し込み、時計回り(右回し)にねじ込むことで給水を止められます。

ハンドル式の場合も右回しで締めます。

そのため、後で元の開度に戻せるように、何回転させて閉めたかを覚えておくかメモしておくと良いでしょう。

修理が終わった後に同じだけ逆方向に回せば、元の水量(水圧)に戻せます。万一、トイレの個別止水栓が見当たらなかったり古くて回らない場合は、家全体の元栓(水道メーター付近)を一時的に閉める方法でも水を止めることができます。

温水洗浄便座のコンセントを抜く

止水栓で水を止めたら、次に温水洗浄便座(ウォシュレット)の電源プラグをコンセントから抜きます。

水漏れや水が止まらないトラブル時に電源が入ったままだと、漏れた水が電気部品にかかって漏電や感電の危険があるためです。

コンセントから抜く際は、濡れた手で触らないよう注意し、プラグ部分を持ってまっすぐ引き抜きましょう。抜いた後のプラグの先端にはビニール袋を被せておくと、万一周囲に水が飛んでもプラグが濡れず安心です。

以上の二つの処置でひとまず水が出続ける状態は止まったはずです。念のためトイレ周りの床が濡れていないか確認し、水浸しになりそうな場合はタオルや雑巾で拭き取っておきましょう。ここまでが応急処置となります。

なお、タンクのレバーや内部のフロートバルブ(後述)が引っかかっているだけの場合、レバーを何度か上下に動かしたり、フロートバルブを軽く手で押さえることで水が止まることもあります。

応急処置を終えたら、次に水が止まらなくなった原因を確認し、適切な対処に移りましょう。

トイレの水が止まらない原因

トイレの水が止まらないトラブルは、内部のさまざまな要因で起こります。多くの場合はトイレタンク内の部品の不具合が原因ですが、水位調整の不良やタンクそのものの破損、さらには便器の根本からの水漏れなども考えられます。

それぞれの原因を知ることで、適切な対処法を選ぶ手がかりになります。

- トイレタンク内の部品の不具合

- 水位調整の不良

- トイレタンク本体の不具合

- 便器の根本からの水漏れ

トイレタンク内の部品の不具合

トイレタンク内には多数の部品がありますが、中でも給水を制御するボールタップ(浮き球付きの給水弁)と、排水を制御するフロートバルブ(ゴムフロート)、そしてオーバーフロー管は特に重要な役割を担っています。

トイレの水が止まらなくなる主な原因は、これらタンク内部の部品の劣化や故障にあるケースがほとんどです。

- ゴムフロート(フロートバルブ)の劣化

- ボールタップ(給水弁)の故障

- チェーンやレバーの不具合

ゴムフロート(フロートバルブ)の劣化

タンク底で排水口を塞ぐゴム製のフタが劣化すると、隙間から水が漏れ続けてしまいます。

経年でゴムが硬化・変形すると密閉できなくなり、水が常に便器側にチョロチョロ流れる状態になります。

例えば使用開始から5〜7年以上経過したトイレでは、ゴム部品が劣化している可能性が高いです。

フロートが劣化していると、触った際に手が黒く汚れたりゴムが崩れたりすることもあります。

この場合はフロートバルブの交換が必要です。

ボールタップ(給水弁)の故障

給水を自動で止めるボールタップに不具合が生じると、水位が適正でも給水が止まらなくなります。

長年の使用で内部のパッキン(ゴム製の弁)やダイヤフラムが劣化したり、水垢で動きが悪くなったりすると、浮き球が上がっても完全に給水を止められなくなり、タンクに水を送り続けてしまいます。

タンクのフタを開けて観察し、浮き球が上がっているのに水が止まらない場合、ボールタップ内部のゴム部品の劣化が疑われます。

この場合も部品交換や修理が必要です。ボールタップやその付属のパッキンはホームセンターで比較的安価に入手でき、自分で交換可能な部品です。

チェーンやレバーの不具合

タンクのレバーとゴムフロートを繋ぐ鎖(チェーン)の長さや絡まりもチェックポイントです。

チェーンが長すぎるとたるみが出てフロートを押し下げてしまい、フロートバルブが完全に閉まらず水が漏れ続けることがあります。

逆に短すぎるとフロートがちゃんと下がれません。鎖が引っかかってフロートを持ち上げたまま戻らなくなっているケースもあるため、絡まりを直し、適切なたるみ具合(少し遊びがある程度)に調整しましょう。

また、レバーハンドルの故障(戻りが悪い、折損など)でフロートを下げられない場合もあります。このようにタンク内の部品で一箇所でも不具合が起こると、トイレの水が止まらなくなる症状につながります。

水位調整の不良

タンク内の水位が適正でない場合も、水が止まらない原因になります。通常、タンク内には一定の水位まで給水すると自動で止まる仕組みがあります。

ボールタップに連動した浮き球が上昇し所定の高さに達すると、給水バルブが閉じて水が止まるのが正常な動作です。

しかし浮き球の設定が高すぎると、設定水位に達する前にオーバーフロー管から水が便器側へ流れてしまい、いつまでも給水が止まらない状態になります。

これは水位調節不良によるオーバーフローです。

原因としては、ボールタップの水位調整ネジのズレや浮き球の位置異常があります。ボールタップには水位を調整するためのネジやツマミが付いており、一般的に時計回りに回すと水位が下がり、反時計回りに回すと上がる構造です。

適正な水位はオーバーフロー管の先端より2〜3cmほど下の高さに水面が来る程度です。

水位調整が狂っている場合は、このネジを回して浮き球の位置を調整することで改善できます。もし水位調整を行っても改善しない場合、ボールタップ自体の故障(上記のパッキン劣化など)の可能性があります。

その場合はボールタップ全体の交換が必要になるでしょう。水位調整不良を放置すると無駄な給水が続き水道代が増えるだけでなく、タンクから水が溢れるリスクもあるため早めに対処してください。

トイレタンク本体の不具合

タンク内部の部品に問題がなくても、陶器製のタンク本体にヒビや割れが発生していると水漏れの原因になります。

タンクに亀裂が入るケース自体は多くありませんが、過度の力(例えばタンク取り付けボルトの締め過ぎなど)や経年劣化、強い衝撃によってヒビ割れが生じることがあります。

タンクにヒビが入ると、その部分から水が滲み出てタンク外部に漏れたり、タンク内の水位が保てず常に給水され続ける状況になることもあります。

残念ながら陶器タンクのヒビは根本的な修理が難しく、応急的にパテ埋め等をしても再度漏水する可能性が高いです。

タンクにひびが発生した場合、タンク自体の交換が唯一の解決策であり、できるだけ速やかに対処することが重要です。

ヒビを放置すると、どのタイミングで亀裂が広がり大量の水漏れが起きるかわからず危険です。また、割れた陶器の破片で怪我をする恐れもあります。

タンクにヒビが確認できたら早急に使用を中止し、後述する専門業者への修理依頼を検討してください。

便器の根本からの水漏れ

トイレ本体(便器)と床の隙間あたりから水が漏れている場合、原因がタンクではなく便器の設置部分にある可能性があります。

具体的には、便器そのものにヒビが入っていたり、床下の排水管との接合部(いわゆる「封水」を保つためのパッキンやワックスリング)の劣化・変形が考えられます。

便器に亀裂があると使用時にそこから水が漏れ出しますし、接続部のパッキン(シール材)が劣化すると、排水の際に水が床下に漏れて床との境目に滲み出すことがあります。

便器と床の間から水漏れしている場合、自力で直すのは難しいケースがほとんどです。便器を取り外してシール部品(ワックスリングなど)を交換し、再度しっかり設置し直す作業が必要になるためです。

これは専門的な技術を要するため、基本的にはプロに任せるのがおすすめです。実際、便器の根元からの水漏れは便器本体の交換や再設置が必要になるため、水道修理業者に依頼してください。

放置すると床材が腐食したりカビが発生するなど二次被害も及ぶため、早めに対処しましょう。

以上、主な原因を挙げましたが、原因に応じて対処法も変わります。次の章では、自分で対応できるDIYでの修理方法について説明します。

内部部品の不具合など軽度のものは道具と部品を揃えれば修理可能な場合があります。ただし、無理は禁物です。難しいと感じたら後述の業者依頼も検討してください。

トイレの水が止まらない場合のDIY修理方法

応急処置後に原因を確認し、問題がタンク内の部品劣化など比較的簡単なものであれば、自分で修理に挑戦することもできます。

ここでは初心者でも比較的取り組みやすい修理方法として、トイレタンク内の部品交換の手順を解説します。作業の前に必要な道具を準備し、手順を守って落ち着いて進めましょう。

必要な道具

DIYでトイレ修理を行う際に用意しておきたい道具類をリストアップします。どれもホームセンターや通販で入手可能なものです。

- マイナスドライバー:止水栓の開閉や、一部の固定具のねじ緩めに使用。

- モンキーレンチ(またはスパナ):ボールタップ(給水弁)や給水管ナットの着脱に使用。サイズ調整できるレンチが便利です。

- プライヤー:細かい部品の取り外しやナットの仮締めに。ウォーターポンププライヤーがあるとホースの着脱にも使えます。

- 新品の交換部品:原因に応じて用意します。例:ゴムフロート(フロートバルブ)、ボールタップ一式、パッキン類(給水管やボールタップ用)など。必ず適合する品番の部品を選びましょう。不明な場合は古い部品を持参して店員に相談すると安心です。

- バケツ・雑巾:タンク内の残り水を抜いたり、作業中にこぼれた水を受けたり拭いたりするのに必要です。

- ゴム手袋:衛生面と手指保護のため。タンク内は水垢で滑りやすいので滑り止めにもなります。

- 懐中電灯:タンクの奥や暗い部分を照らすのに役立ちます(昼間でもタンク内は見づらいため)。

トイレタンク内の部品の交換方法

それでは実際にトイレタンク内の部品を交換する手順を説明します。ここでは例としてゴムフロートの交換とボールタップの調整・交換の方法を紹介します。

作業を始める前に止水栓を確実に閉め、タンク内の水を空にしてください(フラッシュレバーを回してタンクの水を流し切る)。タンク内に残った少量の水は雑巾やスポンジで吸い取っておくと作業しやすくなります。

ゴムフロート(フロートバルブ)の交換手順

タンクの蓋を外し、重たい陶器製の場合もあるのでゆっくり水平に持ち上げて外し、安全な場所に置きます。

古いフロートバルブを取り外す。フロートバルブはチェーン(鎖)でレバーに繋がっているので、まずチェーンをレバー側から外し、フロートバルブ本体を持ち上げて排水口から取り外します。

取り外したフロートバルブは水滴を拭き取り、交換部品選びの参考にできるよう保管します。

その後、新しいフロートバルブを取り付け、新品のゴムフロートを排水口の穴にしっかり被せ、チェーンをレバー先端に取り付けます。

チェーンの長さを調整し、フロートがきちんと閉まる長さにします(少したるみがある程度が適切)。長すぎると閉まらず短すぎると浮いたままになるので注意します。

止水栓を開けて動作確認をします。止水栓をゆっくり半時計回りに開けて給水を再開し、タンクに水を溜めます。規定水位まで溜まったらレバーを操作して試しに流し、水がしっかり止まるか確認します。

問題なく止まればタンクの蓋を元に戻して完了です。

※交換の際、フロートバルブには球形のものとお椀型のものなど形状がいくつかあります。必ず元と同じ形状・サイズの製品を選んでください。

不適合なものだとうまく密閉できません。また、古いフロートが明らかに劣化している場合はチェーンも一緒に新調すると確実です。

ボールタップ(給水弁)の調整・交換手順

ボールタップ不良が疑われる場合、まずは浮き球の水位調整ネジを回して適正水位に調整してみます。

前述の通り、時計回りで水位低下、反時計回りで上昇です。少しずつ回してはレバーを動かし給水・止水を繰り返し、水が止まるか確認します。

適正水位で止まるようになれば交換せずに済みます。

ボールタップ本体を交換する(調整で直らない)場合はまず止水栓を閉め、タンクの水を空にします。

次にタンク内に給水しているボールタップを外します。ボールタップはタンク側面に取り付けられており、タンク外部から見ると給水管と繋がっている箇所です。

ここにナットで固定されているので、モンキーレンチでナットを反時計回りに緩め外します。(ナットを外すとタンク内側と外側からボールタップが外れる仕組み)。ボールタップを取り外したら、接続部位に古いパッキン(ゴムシール)が残っているので取り除きます。

購入した新品のボールタップに付属のパッキンを所定の位置(タンク内側と外側)に入れ、タンクの穴にボールタップ本体を差し込みます。

タンク外側からナットを手で締め、最後にモンキーレンチで締めすぎない程度に半回転ほど増し締めします。

陶器タンクの場合、締めすぎるとヒビが入る恐れがあるため注意が必要です。

その後、止水栓を開いて給水し、タンクに水が溜まるか確認します。浮き球が適切に動作し、設定水位で給水が止まることを確認しましょう。

問題なければタンクの蓋を戻して完了です。交換後は再度水位調整ネジで水位を微調整し、オーバーフロー管より少し下の高さで止まるよう合わせておきます。

これらの作業で代表的な部品交換は対応できます。作業中は落ち着いて一つ一つ確認しながら進め、部品の外し忘れや付け忘れがないよう注意しましょう。

自分で修理できれば部品代だけで済みますが、無理に作業して状況を悪化させると余計に費用がかかる場合もあります。途中で難しいと感じたら、無理せず次項のように専門業者に依頼する判断も大切です。

業者に修理を依頼すべきケース

トイレの水が止まらないトラブルでも、状況によっては最初から業者に修理を任せた方が良いケースがあります。

無理に自力対応しようとして症状を悪化させたり、怪我をしたりするのは避けたいところです。以下に、業者への修理依頼を検討すべき主なケースを挙げます。

- タンクにヒビが入っている

- 便器の根本から水漏れしている

- 自分での修理が難しい

タンクにヒビが入っている

前述のようにタンク本体にヒビ割れがある場合は、基本的にタンク交換が必要になります。

陶器タンクの交換作業は重量物の扱いや給水管の接続作業を伴い、一般の方には難易度が高いです。無理に自分で接着剤などで補修しても再度漏れる可能性が高く危険です。

タンクに亀裂が見られるときは、速やかにメーカーまたは水道修理業者に相談し、タンク交換・修理の手配をしましょう。

専門業者であれば適合する部品の取り寄せや交換作業を安全に行ってくれます。自分でできる応急処置はせいぜいヒビ部分に防水テープを巻く程度ですが、あくまで応急であり根本解決にはならないことを覚えておいてください。

便器の根本から水漏れしている

便器と床の隙間から水が染み出している場合や、床に水たまりができる場合も業者に任せるべきケースです。

これは先述のとおり便器の亀裂や設置部の不具合が原因で、便器の取り外し・再設置など大掛かりな作業が必要になります。

便器を一度取り外して新しい封水パッキンを入れ直したり、場合によっては便器自体を新品に交換する作業になることもあります。

専門知識がないと再設置時に漏れを完全に止めるのは難しく、床下への漏水を完全に防ぐ施工にはプロの技術が求められます。

特にマンションなど集合住宅で階下への水漏れリスクがある場合、速やかに業者対応する方が安全です。

自分での修理が難しい

タンク内の簡単な部品交換程度ならDIY可能ですが、状況によっては自力修理が難しい場合もあります。例えば次のようなケースです。

- 原因が特定できない場合:タンク内を確認しても明確な不具合箇所がわからず、手探りで直すのが難しい時。下手にいじると悪化する懸念があるならプロの点検を仰ぎましょう。

- 必要な工具や部品が手に入らない場合:古いトイレで特殊な部品が使われている、工具が手元になく新調するより業者に頼んだ方が早い、という場合もあります。

- タンクレストイレや一体型温水洗浄便座の場合:近年のタンクレス式や一体型トイレは内部構造が複雑で、素人では手を出せないことがあります。メーカー保証が残っているならメーカー修理を、そうでなければ認定業者に依頼する方が無難です。

- 自信がない場合:水まわりの作業に慣れておらず「自分で直せるか不安…」と感じるなら、無理せず専門業者に任せる方が安心です。水漏れ修理は中途半端にやって失敗するとかえって被害範囲が広がる可能性もあります。

以上のような場合は、早めにプロに相談・依頼するのが結果的に安全で確実です。次の項では、実際にトラブル対応を依頼する際の業者の選び方についてポイントを紹介します。

トイレ修理業者を選ぶポイント

いざトイレ修理を業者に依頼しようと思っても、どの業者に頼めば良いか迷うことも多いでしょう。信頼できる業者を選ぶために、以下のポイントに注目してください。

- 水道局指定業者

- 修理にかかる費用

- 保証・アフターサービス

- 口コミ・評判

水道局指定業者

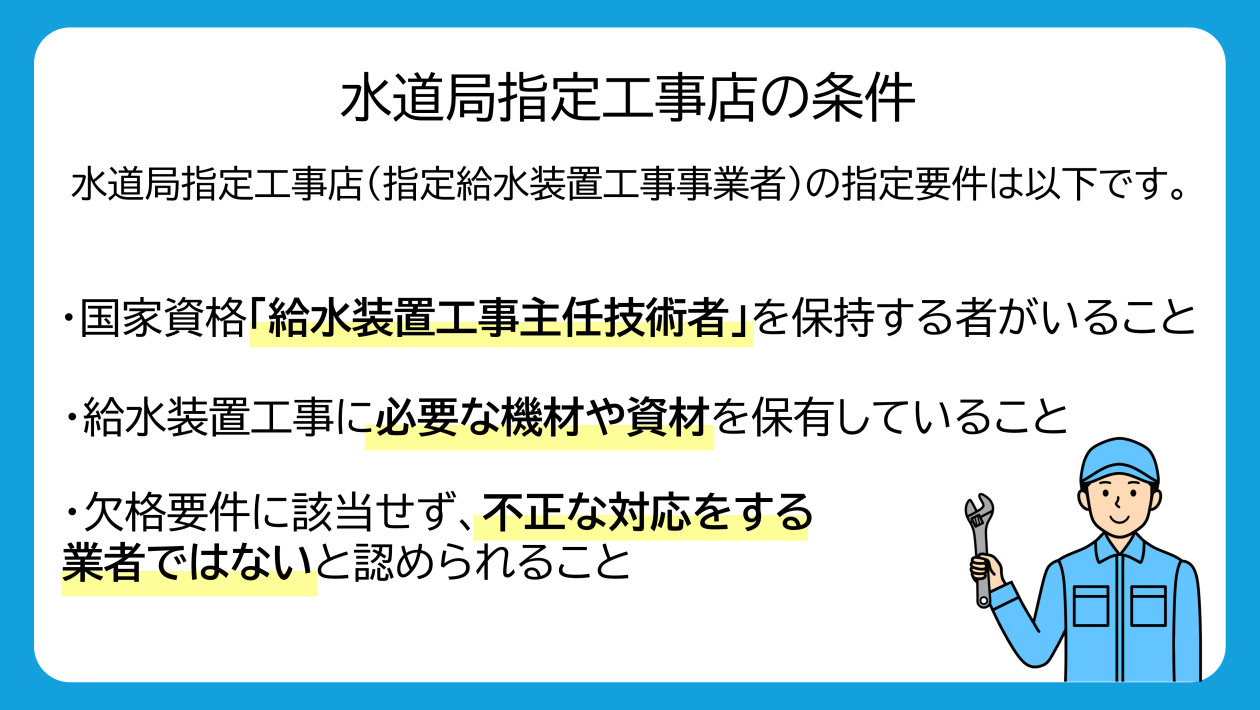

まず重視したいのは、その業者が各自治体の「水道局指定工事店」であるかどうかです。水道局指定業者とは、自治体の水道局から給水設備工事の事業者として正式に認定を受けた業者のことです。

指定工事店になるためには、国家資格である給水装置工事主任技術者を有し一定の条件(技術力や設備、欠格要件に該当しないこと等)を満たす必要があります。

そのため指定業者には技術力が保証されており、非指定の業者に比べ対応できる工事の範囲も広く、安心して任せられます。

もちろん、指定業者であれば絶対安心というわけではありませんが、一つの信頼基準になります。悪質業者の中には「指定」を装うケースもあるため、心配なら自治体の水道局HP等で正式な指定業者リストを確認するとよいでしょう。

ホームページなどで「〇〇市指定第○○号」などと明記している業者は信頼性が高いです。何社か比較検討する際は、できるだけ水道局指定の業者から選ぶことをおすすめします。

修理にかかる費用

次に費用面のチェックです。トイレ修理の費用はトラブルの内容や修理内容によって大きく異なります。

依頼前におおよその相場を知っておくと安心です。一般的に発生する料金と相場の一例を挙げます。

- 出張費・点検費: 業者が来て現場を確認するための基本料金。相場は約5,000〜10,000円程度。夜間や早朝、休日は割増料金(1.5〜2倍)となることが多いです。

- 軽度な部品交換: 例:フロートバルブ交換やパッキン交換。部品代と作業料込みで8,000〜18,000円程度が一つの目安です(部品代3,000〜8,000円+作業5,000〜10,000円程度)。

- 複数部品の交換: 例:タンク内の主要部品をまとめて交換する場合など。15,000〜25,000円程度になることが多いです。内容によりますが、作業時間や手間が増える分費用も上がります。

- 大掛かりな修理: 例:便器の脱着を伴う修理(便器設置部からの漏水対応など)やタンク交換。30,000〜50,000円前後を見ておきましょう。便器交換ともなればさらに費用はかさみます。

実際の費用は現場の状況で変動しますので、必ず事前に見積もりを取り、内訳を確認しましょう。良心的な業者は電話や訪問時に料金体系をきちんと説明してくれます。

不明瞭な点は遠慮せず質問し、納得してから依頼することが大切です。

保証・アフターサービス

修理後の保証やアフターサービスの有無も重要なポイントです。

水回り修理は再発の可能性がゼロではないため、一定期間の保証があると安心できます。例えば「〇ヶ月以内に同じ箇所が再度不具合を起こした場合は無償対応します」などのアフターケアを明示してくれる業者だと信頼感が高まります。

保証期間は業者や修理内容によって様々ですが、少なくとも3ヶ月〜1年程度の保証を付けている業者もあります。

また、修理後に気になる点があった際に問い合わせしやすいか(電話やメールで迅速に対応してくれるか)というアフターサービス面もチェックしましょう。大手の業者や地元で長年営業している業者はアフター対応もしっかりしている傾向があります。

公式サイトに保証内容が記載されているか、見積もり時に説明があるか確認しておくと良いでしょう。保証がない場合でも、「修理箇所に不具合がぶり返したら連絡してください」などとアナウンスしてくれる業者は信頼できます。

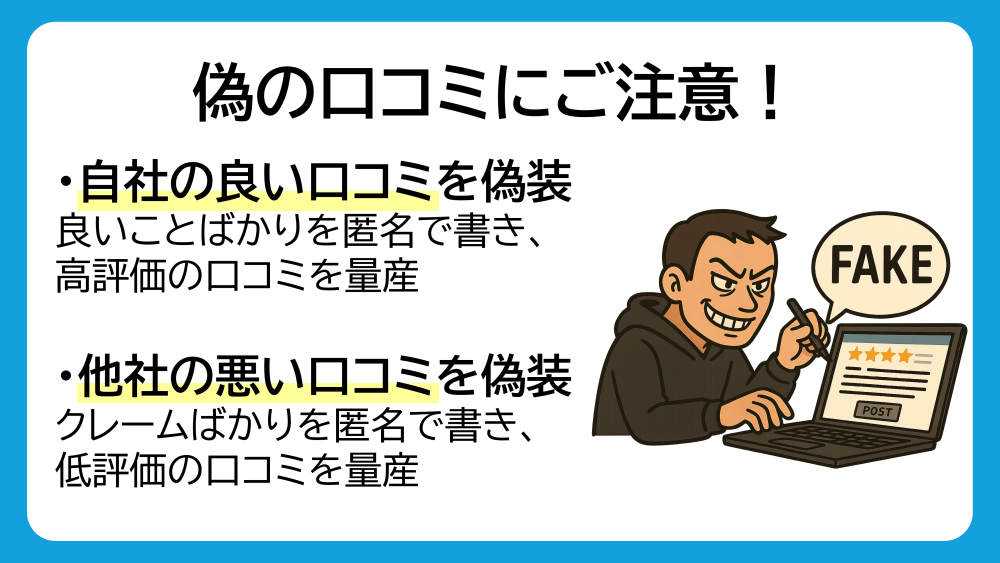

口コミ・評判

最後に実際の評判や口コミも参考にしましょう。業者の公式サイトだけでなく、第三者の口コミサイトや地域の評判を調べることで、その業者の対応品質や価格感が見えてきます。

インターネット上の口コミを見る際は、極端に良すぎる評価や悪すぎる評価は自作自演での嘘の投稿である可能性もあるため、話半分に捉え、複数の声を総合的に判断するとよいです。

特に、「作業前の説明が丁寧だった」「料金が明瞭だった」「トラブル再発時も迅速に対応してくれた」などポジティブな点が複数見られる業者は安心材料となります。

口コミをチェックしたら、候補を数社ピックアップして相見積もりを取りましょう。

1社だけの見積もりだと適正価格か判断しづらく、高額請求や逆に安すぎる見積もりで後から追加請求されるリスクも見抜けません。

3社程度に見積もりを依頼し、価格と対応の両面で比較検討することが大切です。

その際、対応が迅速で説明が明確な業者は信用できますし、あまりに対応が悪かったり連絡が遅い業者は除外する判断材料になります。

以上のポイントを押さえて業者を選べば、「高額なぼったくりに遭った…」という失敗を避けやすくなります。水回りは緊急性が高いトラブルだけに焦りがちですが、信頼できる修理業者を見極める冷静さも持ちましょう。

まとめ

「トイレの水が止まらない」トラブルは焦ってしまいますが、まずは今回紹介した応急処置(止水栓の閉鎖と電源プラグの抜去)で被害を最小限に食い止め、その後に原因を見極めて適切な対処を行うことが大切です。

タンク内の部品劣化など軽微な原因であれば、必要な道具と部品を揃えてDIYで修理できる場合もあります。実際、基本的な知識があれば自分で直せるケースは少なくありません。

しかし、タンクのヒビ割れや便器設置部の水漏れなど重大なケースや自信がない場合は無理をせず業者に依頼しましょう。その際は、ここで述べたポイントに沿って信頼できる業者を選べば、適正価格で質の高い修理サービスを受けられます。 特に業者依頼時は一社だけで決めず相見積もりを取ることが重要です。

複数の業者の見積もりを比較することで、価格の相場感も掴めますし、不必要に高額な請求を避けることにもつながります。

本記事の内容を参考に、目の前の「水が止まらない!」というピンチに適切に対処してみてください。万一自力で難しい場合でも、信頼できるプロの力を借りれば必ず解決できます。慌てず冷静に、そして必要に応じてプロの手も借りながら、水漏れトラブルを乗り越えましょう。

おすすめ業者4選

※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

PR