フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

「ついに完成」と報じられるも

1926年 (大正15) 11月に写真植字機研究所を設立したのと前後して、茂吉と信夫は邦文写真植字機の実用機製作に取りかかった。工場の責任者だった信夫は、〈新年のアイサツに来る客の相手をするよりも研究に没頭していた方がどれほど充実した時間がすごせることか。〉[注1] とかんがえ、他のことにはいっさい構わず、ただただ製作に没頭した。それは茂吉とておなじ状況だった。

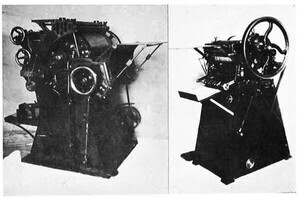

彼らが東京高等工芸学校で試作第2号機を発表した直後、『印刷雑誌』大正15年11月号に「邦文写真植字機遂に完成」という記事が出た。[注2] ここには〈いよいよ実用価値を認められ 目下新製品十台を製作中〉と副題がつけられており、茂吉と信夫が第一期新製品として10台の製作を急ぎつつあること、その10台は1927年 (昭和2) 2月までに全部できあがる予定であることが書かれている。11月なかばの試作第2号機発表後、10台もの改良機が、わずか3カ月弱で完成する予定と報じられているのだ。[注3]

〈かくて本写真植字機は、最初の考案成ってより、二年有半の歳月と、莫大な研究費とを費して、今や全く完成に至ったのである。而してこの完成の喜びたるや、唯に両氏の喜びのみとすることは出来ない。実に我国印刷界の喜びでもあり、誇りでもある。〉[注4]

署名記事ではないが、記事はおそらくふたりの邦文写真植字機をずっと追っていた同誌発行兼印刷編集人の郡山幸男が書いたものだろう。試作第2号機発表直後には、邦文写真植字機はすっかり完成したものとして、これぐらいの勢いで実用機が世に発売されるとおもわれていた様子がうかがえる。

ところが実際には、実用機製作はそんなスピードでは進まなかった。記事に書かれている1927年 (昭和2) 2月の段階では、もろもろの改良点が解決していないばかりか、1台の注文もきてはいなかったのである。

タングステン巻き

邦文写真植字機の開発においては、どんなに小さなことであろうとほぼすべてのことが、一から始めねばならぬことだった。

〈それだから発明だといってしまえばそれまでだが、材料やパーツ一つにしても、とりかかってみるまでは既成のもので間に合うと考えていたものが使えなかったり、大丈夫と思っていた方法がやってみるとトラブルが多すぎて変更を余儀なくされたりすることの連続だった。〉[注5]

写真植字機をつくるには、光学、電気、機械、写真、そして文字についての専門的な知識と技術が必要だった。電気や機械はともかくとして、それ以外の分野においては、茂吉も信夫も門外漢だった。だからパーツひとつひとつの開発にさえ、並ならぬ苦労がともなった。本連載第34、35、36回 でふれた「レンズ」もそのひとつだ。

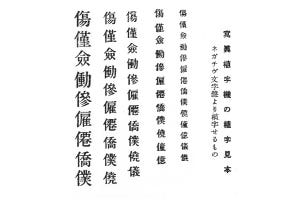

それから「文字盤」。これも試作第2号機の段階ではとうてい納得のいく出来にはなっておらず、改良しなくてはならない大きな欠点のひとつで、茂吉がその後、何年もかけて取り組んでいく課題となった。

茂吉は、光源電球の開発にも取り組んだ。印字能率を上げるためにシャッター速度を上げたので、瞬間的に十分な光量をバラつきなく供給できる光源電球が必要となったのだ。最初は自動車用のタングステン=アークランプを利用しようとかんがえたが、光量の調整範囲がせまく、さらに放熱によって文字盤を損傷するおそれがあり、写真植字機には使えなかった。そこで茂吉は、密集フィラメントランプを開発した。

フィラメントとは、電球などにもちいられる発熱体で、その形状は一重または二重らせんなどがある。茂吉はまず増渕電球製作所 [注6] に依頼して、1本フィラメントの電球を製作し、写真植字機に使ってみたが、印字した際に印画紙上にフィラメント自体が像を結び、文字に濃淡のムラが生じてしまった。

この解消のために、茂吉はフィラメントを二重らせんにすることをかんがえた。フィラメントは、タングステンという金属でつくられている。茂吉が考案したのは、らせん状にしたタングステンを2本重ねるのではなく、1本のタングステンで二重らせんをつくる方法だった。

〈タングステンの端をチャボ針の穴に通してからそれを針に螺旋状に巻きつけ、こんどは巻かれた針ごとに細い鉄の管の中に入れ、そのくだの外側に螺旋に巻いていくと、二重かごのようなフィラメントができた。光度が強く、放熱の少ない、ほぼ満足に近いものであった。〉[注7]

光源電球はこれで解決した。しかしこのフィラメントづくり (タングステン巻き) はひじょうにこまかい手作業であり、邦文写真植字機が量産されていない状況においてはごく少量の注文だったため、増渕電球製作所からは「フィラメントを支給してくれるのであれば、電球製作を引き受ける」と言われた。茂吉はやむなく、みずからタングステン巻きをおこなった。後年、タングステン巻きは茂吉の妻いくや、娘の千恵子、裕子らが担当したが、だれも茂吉のうまさと速さにはかなわなかったという。[注8]

机に向かって研究にはげんでいた印象の強い茂吉だが、レンズ開発のときにしろ、この光源電球にしろ、だれにも頼めない、または頼んだものに納得がいかないときには、みずから手を動かすひとでもあった。

(つづく)

[注1] 産業研究所 編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代 (1) 』産業研究所、1968 p.233

[注2] 「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926 p.8

[注3] 大正時代は1926年12月25日以降、昭和と改元された。よって昭和元年は1926年12月25~31日のわずかな期間で終わり、翌1927年は昭和2年となった。

[注4] 「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926 p.11

[注5] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.106-107

[注6] 増渕電球製作所は、『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.108 によれば「西小山にあった」となっているが、1933年 (昭和8) の時点で東京・小石川区 (現在の文京区) にあった増淵電球製作所 (創業1922年、代表 増淵正三) のことだろうか。増淵電球製作所については、国産研究会 編纂『電球年鑑』昭和8年度、国産研究会国産時代社、1933 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1109477 (2024年2月4日参照) p.21

[注7] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.108

[注8] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.108

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969

「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975

『追想 石井茂吉』写真植字機研究所 石井茂吉追想録編集委員会、1965

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

産業研究所 編『わが青春時代 (1) 』産業研究所、1968

「邦文写真植字機遂に完成」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926

「発明者の幸福 石井茂吉氏語る」『印刷』1948年2月号、印刷学会出版部

国産研究会 編纂『電球年鑑』昭和8年度,国産研究会国産時代社、1933

【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影