フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)

ペンローズ年鑑

星製薬の図案部長・長沢青衣から、イギリスで研究されているという「活字をまったく使わず、写真で文字を組む方法」の話を聞き、信夫はにわかに興奮した。1924年 (大正13) 3月ごろのことである。ごく短い期間であっても活版印刷の現場に放りこまれ、金属活字で印刷をおこなうことがどんなに手間のかかることかを痛感した信夫にとって、それは夢のような話だった。

このとき長沢が具体的な記事を見せたのか、また、どの記事を見せたのかは文献によって描写が異なる。しかし長沢自身は、『ペンローズ年鑑』で欧米の写真植字機の記事にふれたとおもわれる。

『ペンローズ年鑑 ( The Penrose Annual ) 』は、1895年から1982年まで刊行された、英ロンドンの出版社Lund Humphriesによるグラフィックアートの年鑑だ。長沢と信夫のエピソードでは「海外の雑誌」と書かれているが ( 本連載第18回参照 ) 、「雑誌」というには重厚な、束厚40mmにも及ぶガッチリした上製本で、邦文タイトルどおり、まさに「年鑑」という相貌である。

筆者の手元には1960年 (昭和35)に発行されたVOLUME 54があるが、印刷や製版にまつわる最新情報を伝える寄稿のほか、各種図版や印刷物の実物サンプルが多数綴じ込まれている。日本でも、明治から昭和初期にかけて、全国の印刷会社が技術を駆使した印刷サンプルを集めた『日本印刷大観』 (大阪出版社、1928) などの本がいくつも刊行されていたが、現代日本の読者には、グラフィック社で2007年から刊行している『デザインのひきだし』誌のイメージに近いといえば、想像がつきやすいかもしれない。

大正当時の同誌がどのような媒体だったのか、1915年 (大正4) 3月の『印刷世界』の記事 [注1] から引くと、イギリスを中心とした欧米各国の写真応用製版印刷界の1年間の進歩・発達の様子がわかるよう、過去1年間の技術の進程と印刷物の実物見本などをあつめて1冊にまとめた本とある。毎年2月ごろに発行されていたようだ。 [注2] 欧米各国の印刷業者はもちろん、大商店、美術家などから、印刷界の最新情報がわかる参考書として重視され、購読されていた。

日本には、1915年 (大正4) 時点で丸善書店だけでも300冊以上が輸入されていたというから、信夫が長沢からイギリスの写真植字機研究の話を聞いた1924年 (大正13) のころには、輸入数はもっと増えていたとおもわれる。長沢はこの年鑑を見ていたのだろう。[注3]

写真植字機を知るきっかけ

『ペンローズ年鑑』には、長沢と信夫がこの会話を交わした時期の直近の3年間を見ると――1921年から1924年にかけて、写真植字機にまつわる記事が4本掲載された。まず、オーサー・ダットン(Auther Dutton) が開発していた「フォトライン(Photoline)」に関する記事が1921年版、1923年版、1924年版に掲載。1924年版に掲載された「The Bawtree Photographic Type-Composing Machine (バウトリー式写真植字機) 」は、機械を開発したバウトリー (A.E.バウトリー)自身による解説記事である。 [注4]

信夫の記述には明確な記事が提示されていないが、茂吉は後年、雑誌のインタビューで〈「ペンローズ年鑑」にバウトリーという人が作った写真植字機の写真がのっていました。これを星製薬にいた同僚が森沢君の所へもって行って、森沢君、こういうものがあるんだ面白いじゃないかと見せたわけです〉と語っている。 [注5]

2月ごろに発行された『ペンローズ年鑑』1924年版に掲載の「バウトリー式写真植字機」の記事を受けて、郡山幸男が3月末に東京朝日新聞に「バウトリー式写真植字機」の解説記事を寄稿した。[注6] このあたりが、信夫が写真植字機を知る最初のきっかけにつながったようだ。

「バウトリー式写真植字機」は、1915年に1号機が発表されたが、第一次世界大戦による製造難を経て、1924年に2号機が発表された。信夫たちが見たのは2号機の発表記事だった。

この機械は、直径10インチのガラスの円盤に、アルファベットなど必要な文字を白抜き文字、つまりガラス全面を黒く塗り、文字部分のみ透明で光を通す状態となった文字のネガ板をつくる。この円盤をハンドルで回転させて、印字したい文字を定位置にもってくる。そこが写真レンズの筒口となっていて、文字円盤の背後にある箱の中の写真フィルムに感光していく。1行分になるとフィルムが送られて、次の行を撮影していくしくみだった。[注7]

寝ても覚めても

長沢から「写真で文字を組む機械」のことを聞いて以来、信夫は異常な興奮にとりつかれた。それからというもの、五反田の下宿から工場まで通うあいだも食事中でも、布団に入って寝るときでも、このことが頭に浮かんで離れなくなった。[注8] 興奮はやがて、機械の構想へとつながっていった。記事に掲載された写真植字機の写真を見て、信夫は考える。

「なるほど、写真で字を組むならば、1字1つずつあればよいな。ひとそろえの文字があれば、同じ字が何度も登場しても、くり返し写せばいい。……活字はそうはいかない。同じ字が出てくれば、出てきた分だけ何度でも活字を拾わなくてはならない。だから1字につき何本も活字を用意しておくことが必要だ」

「1字1つでよいとすれば、活版印刷のようにおおきな場所に何万本もの活字を置いて、文選工が右往左往して活字を拾う必要もなくなる。ちいさなタイプライターのような機械で、座ったままで文字が組めるのかもしれない」

しかし、と信夫は考える。

産業革命のはじまりとなった、機械文明の発達したイギリスのような国が、なぜ写真植字機にいつまでも苦労しているのだろうか。どうして10年も研究をつづけているのに、成功しないのだろう。

信夫は、活字店で欧文活字をすこし買ってきて、仔細にながめながら、いろいろと並べてみた。そうこうするうちに、ハッとした。

欧文活字――すなわちアルファベットの活字は、文字によって幅が異なる。たとえば「A」と「I」と「W」ではすべて幅がちがう。それぞれの文字のかたちにあわせて、幅を変えているのだ。これを、印字している様子が見えるわけではない写真のフィルムに写していく場合、文字ごとに送り幅を変えなくてはならず、機構も複雑になるのではないか。

しかも英文の場合、日本語のように、文章のどこででも行替えできるわけではない。単語の切れ目で改行するか、長い単語が行末にくる場合は、音節の切れ目でハイフンを入れて改行しなくてはならない。また、組版では、単語の間隔や字間を調整して、行頭と行末をそろえるジャスティフィケーションもおこなわれる。「あ」も「し」も「り」も、どれも同じサイズの正方形におさめられた日本語に比べると、字送りの設定が複雑だ。

-

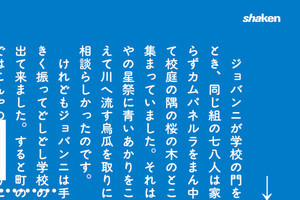

長い単語が行末に来たときのハイフネーションが、いくつも見られる活版印刷の誌面の例。行頭と行末をきれいにそろえるジャスティフィケーションもおこなわれている。『The Penrose Annual (ペンローズ年鑑) VOLUME54』( Lund Humphries, 1960 ) の誌面より。 ( 筆者所蔵 )

でも、日本語はどうだろう。

「そうだ、活字は四角だ! 日本語では、漢字も、ひらがなも、カタカナも、すべて正方形だ!」

つまり、日本語では1字写すたびに、フィルムを1字分だけ移動させればよいのだ。簡単ではないか。

「できた!」

信夫はおもわず叫んだ。

「機械の名前は『邦文写真植字機』にしよう」

信夫は天にものぼる気持ちで、社長室の星を訪ねた。

「星先生、あたらしい機械をおもいついたんです! あの面倒な活字を使わずに、写真で文字を組む機械です」

話を聞くと、星は我がことのように喜んだ。

「それはやりがいのある発明になるな。研究に必要な資金は私が出してあげるから、社内でボツボツその研究にとりかかってみたまえ」

そう言って信夫をはげましてくれた。

信夫は星のポケットマネーから研究資金をもらい、模型づくりに着手することにした。

(つづく)

[注1] ペンローズ年鑑掲載 印刷世界記者訳「写真応用 製版界 最近一年間の進程」『印刷世界』9巻3号、1915年3月号/印刷学会出版部編『「印刷雑誌」とその時代――実況・印刷の近現代史』 (印刷学会出版部、2007) p.235

[注2] 『The Penrose Annual』( Lund Humphries ) の奥付には発行年しか明記されておらず、発行月が不明なのだが、前述のペンローズ年鑑掲載 印刷世界記者訳「写真応用 製版界 最近一年間の進程」『印刷世界』9巻3号、1915年3月号記事内に〈千九百十五年 (即ち本年度) の版も二月下旬記者の机上に置かれることになった。〉とある。年に1回刊行する年鑑ということから、おそらく毎年同時期に刊行されていたと考えられるため、本稿では「毎年2月ごろに発行された」と推測している。

[注3] なお、『The Penrose Annual』50号には、石井茂吉が写真植字機について寄稿している。MOKICHI ISHII “Photo-compotion of Chinese Characters”

[注4] 阿部卓也『杉浦康平と写植の時代 光学技術と日本語のデザイン』(慶應義塾大学出版会、2023) p.114 および「The Penrose Annual」(the Museum of Printingによるウェブ記事) 公開の「penroseannualsindex」より(2023年5月27日参照)。

1921~24年の『The Penrose Annual』に掲載された写真植字機関連の4本の記事は、以下のとおり。

「Photoline」Arthur Dutton, 1921

「Photoline: A Process of Composing without Type」The Editor [William Gamble, F.R.P.S., F.O.S.],1923

「Photoline」Arthur Dutton, 1924

「The Bawtree Photogrpahic Type-Composing Machine」 A. E. Bawtree, F.R.P.S., 1924

なお、馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) p.66では、長沢は信夫に〈写真で字を組む方法が、いまイギリスで研究されてるんだよ。オーガスト・ハンターという人の機械のことを外国の本で見たんだ〉と話したとされている。しかし、ハンターの写真植字機は、1923年に発表されたものの、記事が『ペンローズ年鑑』に掲載されるのは1926年。

日本では『印刷雑誌』1925年11月号 (印刷雑誌社) に「西洋の写真植字機と校正刷だけ出来る植字機」と題する記事で「オーガスト・ハンター機」を取り上げており、『ペンローズ年鑑』掲載前にも同機の情報は出ていたようで、『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.82 では、オーガストハンターの写植機のカタログもすでに読んでいると明記されている。ただし同書には同時に、ペンローズ年鑑から長沢が森沢に写植機の話をしたこと、バウトリーの写真植字機の紹介記事をペンローズ年鑑で読んだことも書かれている。

森澤信夫本人が書いている『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所、1960) には長沢に見せてもらった記事の写真植字機名の記述がないが、本稿では石井茂吉本人がインタビューに答えた内容をまとめた「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社) を受けて、きっかけとなった写真植字機をバウトリー写真植字機に据える。

[注5]橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社) p.93

[注6] [注7] 馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) pp.63-65、郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面

[注8] 森澤信夫の下宿について、馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) 内で矛盾がある。信夫はもともと、星製薬の五反田工場に勤めはじめてから、代々木の下宿に住んでいた。関東大震災の後、本所深川のおじ (森澤耕治) が一家で信夫の下宿に転がりこんできたため、信夫は下宿を譲った。そして工場長の星三郎が探し出した、五反田駅近くの萬屋という乾物屋に移った。同書では〈森澤が輪転機の組み立てに苦労し、長沢角三郎から、イギリスの写真植字機の話を聞き、そして、日本字用の機械の発明にとりつかれるようになり、その機械の模型を作った――こうしたことは、すべて、この萬屋下宿時代、すなわち、大正十二年下半期の間のことである〉と述べている (p.91)。

一方で、長沢から「写真で文字を組む方法」の話を聞いた信夫が興奮にとりつかれた様子の描写では、〈彼はこの長沢の話を聞いてからは、異常な昂奮にとりつかれた。代々木の明治神宮の裏門の近くの下宿と、工場を往復する電車のなかでも、また植字をしている最中でも (後略) 〉と、代々木の下宿にまだいることになっている (p.73)。どちらが正しいか検証はむずかしいが、本稿では関東大震災後、五反田の下宿に移ったとして執筆した。

【おもな参考文献】

『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)

森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960

馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974

産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968

日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987

『「印刷雑誌」とその時代――実況・印刷の近現代史』 (印刷学会出版部、2007)

阿部卓也『杉浦康平と写植の時代 光学技術と日本語のデザイン』(慶應義塾大学出版会、2023)

橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)

郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面

【資料協力】

株式会社写研、株式会社モリサワ

※特記のない写真は筆者撮影