マイクロソフトのサティア・ナデラCEOは、2020年3月末までの2カ月で2年分のデジタル変革が起きたといった。Teamsの1日あたりのアクティブユーザー数は7,500万人、リモートワークに取り組む中堅、中小企業は50%増え、Windows Virtual Desktopの利用は3倍に増えた。こうしてリモートワークが新しい日常へとなりつつある。

「コロナだから」じゃない、リモートワークの真の役割

春以降、さらにこのトレンドは高まり、今、中小企業でも68%がリモートワークを実施するようになっているという。こうして、より多くのことをリモートにすることが新しい当たり前への課題となっている。大企業では着々と進んでいた働き方だが、いよいよそれが中小、中堅企業にも浸透し始めている。

だが、そのための障壁はたくさんある。それを解決しなければ、本当に新しい当たり前を受け入れたことにはならない。コロナ禍が収束したら、元のようになる。それを願ってのリモートワーク実践では意味がないということだ。

つまり、リモートワークも在宅勤務も、そしてテレワークも、そのすべてがコロナ禍を克服するための手段としてしか考えられていないようでもある。本当は違う。コロナ禍は、それを加速しただけで、本来のデジタルトランスフォーメーションは仕事や暮らしをより豊かなものにするための方便にすぎない。

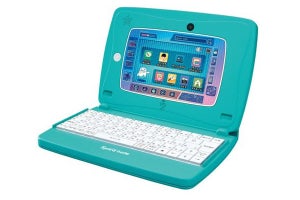

かつて、パソコンがオフィスの現場にどんどん導入されていくようになった当時、パソコンを使うことだけが目的になってしまっていた時期があった。パソコンを使えなければ、これからの社会で生きていくことはできないといった強迫観念のようなものもあったと思う。それにおびえながら必死でパソコンをマスターしようとしたビジネスマンのいかに多かったことか。

でも、そのうち、パソコンを使えることは当たり前になったように見えたが、その実は、紙とペンの代わりに使う電子紙と電子ペンになったにすぎなかった面もある。もちろんそれで仕事の効率は高まった面もあったのだが、本質的な面ではどうか。それでもデジタルの世界の洗礼を受けるという点では大きな意味があったとは思う。

デジタルの意味、アナログの意味

今のリモートワークはそれに近いものがある。単にオンラインで会議をすることで、会社に行かなくても仕事が進むということにスポットライトをあてがちだが、その背景には、会議がオンライン化することで会議室という場所に複数の参加者が集まる時間と手間が省けるだけで、やっていることが従来と同じでは意味がないということも考えるべきだ。本当は、オンラインで会議ができることを喜ぶよりも、本当にその会議が必要なのかどうかこそ考える必要がある。

同じように、書類の電子化が急務とされているが、本当にその書類が必要なのか、さらには、その書類をプリントアウトして保存しなければならないのかといったことも同様だ。

もちろん、書類の内容を吟味したり、推敲したりするために印刷して思考を加えるといったことは重要だ。画面で見ていては気が付かなかったところが紙にすることで見えてくる可能性もある。だが、書類にして美しく印刷してしまったら、それは単なるインクあるいはトナーの染みになってしまい、再び、機械可読の体裁に戻すには大きな手間がかかる。こうしてデジタルとアナログを行ったりきたりすることの意味を、今こそ考えてみたいと思う。

生活を便利にするデジタル化に取り組みたい

新しい政府は、デジタルへの取り組みに熱心なようだが、それがある程度の成果を見せるまでには途方もなく長い時間がかかるだろう。現在、リーダーシップをとっている官僚が定年までにその道筋をたてられるかどうかも、本当はあやしい。

今、もっとも犠牲になっているといわれる、学校に行ってはならないとされる大学生たちも、こういうときだからこそ、将来の社会についてよく考えてほしいし、この時期に学校にいけないことで出会いもなく、他の世代に対して不幸な境遇だと落ち込まないでほしくもある。そうした面は否定できないが、積極的に何かを追求すれば、ニューノーマルな今の環境でもできることはたくさんあるだろう。