今回のテーマは「コラボヘルス」だ。

最初に言っておくが、有料セクシーサービスの話ではない、遺憾だ。以上の事実から12割の人が興味を失ったと思うが話を続ける。虚空に向かって喋るのは得意だ。

会社員の健康のための「コラボ」

コラボヘルス : 健康保険組合などの保険者と企業が積極的に協力し合い、労働者やその家族の健康増進を効果的および効率的に行うことを言います。現在国が進めている健康に関するデータを活用し、健康増進を図る「データヘルス計画」では、個人の健康診断の結果などを疾病予防や健康増進に有効に安全に活用する、保険者と企業の協働関係が期待されています。(「日本の人事部」人事事典より)

健康保険組合とはなんぞ、というと「健康保険法に基づき国が行う被用者医療保険事業を代行する公法人」だそうだ。つまり、国と会社がタッグを組んで、社員を健康にしよう、というのが「コラボヘルス」である。

病気どころか、肉体的にも精神的にも、二位を大きく引き離して「死因第一位」である会社(当方調べ)が「健康の増進」を言うナンセンスギャグなのだが、おそらく先方はマジだ。つまり「健康にならないやつは殺す」ということだろう。

だが、会社という病気の元(個人の感想)に毎日通いながら、プライベートでは自己努力で健康に気をつけろ、休むな、倒れるなら土日祝にしろ、というのもすでに限界のある話だ。

病気は早期発見が命である。だが、わかったときにはもう手遅れで「何故もっと早く来なかったんだ」というようなこともある。

しかしこれは本人の健康管理が甘い、という理由だけではない。何せ会社員は病院が開いている時間、大体会社にいるのだ。行こうと思ったら、早退、有給、欠勤、あるいはせっかくの休みに休日開いている病院に行く、などの方法しかない。どれも「ちょっとおかしい」レベルでは行使しづらい手段である。

さらに、病院に行くために有給申請して舌打ちされるなど、メンタルのヘルスを害される場合があるかもしれない。

ゆえに「本格的におかしい」レベルでやっと病院へ行き、手遅れということが結構あるのだ。

このように、健康管理はあくまで社員個人がやることで会社はノータッチという姿勢では、いきなり倒れられて業務に支障が出る。社員がいつも馬鹿みたいに健康で、仕事を休まず働けるよう、会社も積極的に社員の健康に関与していこうということだ。

それでも病気になって休もうとする奴がいたら、「会社がここまでしてやっているのに病気になるのはおかしい」と却下することができる。実際そういう目的かは不明だが、自己管理も仕事の内などとは言わずに、仕事内でも健康を目指せるようにしようではないか、と言うのがコラボヘルスだ。

ネット上で、いろんな意味で常軌を逸しすぎている人に対し「病院へ行け」ではなく「病院が来い」と言うツッコミがあるが、このコラボヘルスというのも「健康が会社に来い」という試みである。

コラボヘルスの内容と「小言」

では具体的に国と会社は何をしてくれるのだろうか。具合が悪くなったら、常駐している医者が即点滴を打ってくれ、速やかに業務に戻してくれるのか。

・めんどうくさがって健康診断に行かない社員をちゃんと行かせる

・そこで取ったデータを(社員の同意のもと)解析して健康状態を本人にフィードバックし、社員の健康増進の手助けをする=厚労省が「データヘルス」として推進

思ったよりも消極的であった。まず現段階では、個人情報の問題もあり「あくまで希望者」のデータを解析、健康になるための助言をする程度のようだ、それをやるかやらないかは本人の問題である。

おそらく希望するのは平素から健康に関心がある人間で、健康診断さえ面倒くさがる不摂生タイプは、この制度を無視する気がしてならない。

しかし、そうは言っても、会社というのは、机で背脂を齧ったり、ウイスキーをストレートでいったりなどはしづらい場所であり、正直、仕事以外健康に悪いことがあまりできない。業務外の時間、つまりプライベートの生活習慣の方が大きく健康に影響を与える場合が多いだろう。

よって、会社が社員に健康管理に乗り出すというのは「プライベートに口を出す」ことになりかねない。大体、健康に気をつけた生活とは「野菜食え」「運動しろ」「早く寝ろ」など、小言っぽいことなのだ。仕事で会社に小言を言われ、プライベートでも言われたら逆に「早死にでいいから、俺は好きなことをする」と決意を新たにしてしまう恐れがある。

それに「何のせいで早く寝られないと思っているのか」「仕事でのストレスがなくなれば毎日ストロング〇など飲まない」というブーメランも予想される。

やはり病気の元が健康を推進するというのは、ガソリンが火消しをするぐらい難しいことである。

<作者プロフィール>

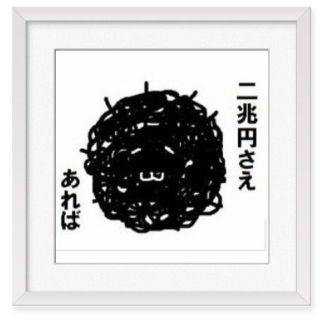

カレー沢薫

漫画家・コラムニスト。1982年生まれ。会社員として働きながら二足のわらじで執筆活動を行う。デビュー作「クレムリン」(2009年)以降、「国家の猫ムラヤマ」、「バイトのコーメイくん」、「アンモラル・カスタマイズZ」(いずれも2012年)、「ニコニコはんしょくアクマ」(2013年)、「やわらかい。課長起田総司」(2015年)、「ねこもくわない」(2016年)。コラム集「負ける技術」(2014年、文庫版2015年)、Web連載漫画「ヤリへん」(2015年~)、コラム集、「ブス図鑑」(2016年)、「やらない理由」(2017年)など切れ味鋭い作品を次々と生み出す。本連載を文庫化した「もっと負ける技術 カレー沢薫の日常と退廃」は、講談社文庫より絶賛発売中。

「兼業まんがクリエイター・カレー沢薫の日常と退廃」、次回は2018年3月13日(火)掲載予定です。