AF性能は上々も、EVFがないので激しく動く被写体は苦手

キーデバイスは、有効2610万画素 裏面照射型X-Trans CMOS 4センサーを採用。富士フイルム独自のカラーフィルター配列によりモアレ、偽色の発生を抑制できるため、ローパスフィルターレスとしており、高い解像感が得られます。X-Trans CMOSセンサーとしては、現在上位モデルは第5世代と言われるX-Trans CMOS 5センサーを採用していますが、それよりも一世代前のものとなります。ただし、その分性能的に熟れたセンサーと述べてよいものです。画像処理エンジンは動画機能の充実もあり、より高速の処理を行う最新のX-Processor 5を採用。省電力化にも貢献しています。なお、センサーシフト式の手ブレ補正機構は残念ながら搭載していません。

充実した被写体検出AFも忘れてはならないところです。人物/動物/鳥/クルマ/バイク/自転車/航空機/電車/昆虫/ドローンに対応。ディープラーニング技術により精度は高く、一度被写体を捕捉するとトラッキングを開始しファインダー内を追い続けます。明るい屋外など、被写体の状況やピントが合っているか否か液晶モニターでは見えづらく判断しづらいこともありますが、そのような時は被写体検出AFを積極的に活用するとよいでしょう。そうでなくても、X-M5の想定するユーザー層を考えたとき、被写体検出AFは心強い味方になってくれそうです。

アルゴリズムの進化による動体への追従性向上もトピックとなります。コンテニュアスAFによる動く被写体へのピント精度も信頼できるものです。ファインダーがないカメラですので、撮影に適した動体と言えば、比較的ゆっくりと動く被写体、あるいは鉄道のように動くルートが決まっておりカメラを固定して撮影できる被写体となります。作例撮影では、いずれの場合も正確にピントを合わせ続けてくれました。

-

被写体検出AFは「電車」を選択。電車のスピードは急カーブであるため、時速10Kmぐらいでしょうか。電車正面の窓をカメラは認識し、AFを合わせています。正面から狙ったものであること、また低速の走行なので、ピントが大きく外れてしまうことはもともとありませんが、それでもしっかりと被写体に追従しています X-M5・XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II・絞り優先AE(絞りF7.1・1/1400秒・-0.67EV補正)・ISO400・WBオート・コンティニュアスAF・JPEG

-

順光のため、液晶モニターに直射日光が当たり見づらい条件での撮影となります。被写体検出AFは「飛行機」を選択。ライブビューの撮影では正確にアングルが決めることができず、失敗作を大量につくってしまいました。このような動きものは得意としないようです X-M5・XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II・絞り優先AE(絞りF6.7・1/2400秒・-0.67EV補正)・ISO400・WBオート・コンティニュアスAF・JPEG

-

鉄道のように動くルートが決まっている被写体の撮影では、あらかじめカメラを固定しておくのがオススメ。被写体検出AFは「電車」を選択し、ファインダーのなかにモノレールが入ってきた時点で車両を認識しピントを合わせ続けました X-M5・XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II・絞り優先AE(絞りF6.4・1/1000秒・-0.33EV補正)・ISO400・WBオート・コンティニュアスAF・JPEG

-

こちらもカメラを動かさないで撮影したもの。もちろん被写体検出AFは「飛行機」となります。しっかりとファインダー内で飛行機を追い続け、前ボケとなったカメラマンたちとの構図的なバランスが整った瞬間シャッターを切っています X-M5・XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II・絞り優先AE(絞りF6.7・1/2200秒・-0.33EV補正)・ISO400・WBオート・コンティニュアスAF・JPEG

なお、このカメラが苦手としているのが、激しく動きまわる被写体。これはAFの性能というよりは、ファインダーが搭載されていないことに起因するもので、サッカーのような動きが速くカメラで追うのが難しい被写体の撮影は厳しいことが多いと言えます。実際、撮影では正確にAFフレームを被写体に重ねることができず、ピントの甘い写真を撮ってしまうことが多々ありました。前述の被写体検出AFを使えばよい場合もありますが、例えば複数の人物が画面内にいる場合、条件によってピントを合わせたい人物でなく他の人物にピントを合わせてしまうことがありますので、使用する際はその旨留意しておく必要があるでしょう。

-

「X-M5」にとってサッカーは難易度の高い被写体のひとつです。外光で液晶モニターが見えづらいうえに、ライブビューで被写体を追い続けるのも正直困難なことも少なくありません。被写体検出AFは「人物」を選択 X-M5・XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II・絞り優先AE(絞りF8・1/1250秒・-0.33EV補正)・ISO500・WBオート・コンティニュアスAF・JPEG

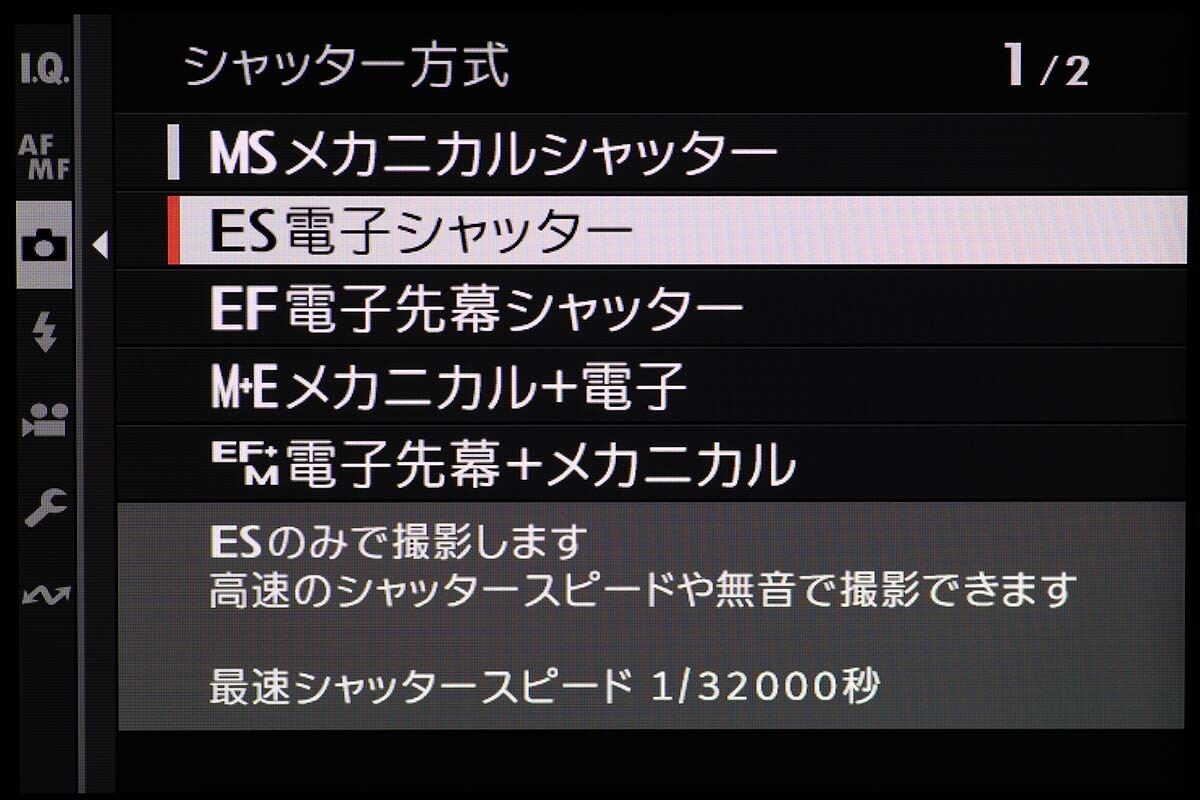

シャッター方式は、メカニカルシャッター(MS)、電子シャッター(ES)、電子先幕シャッター(EF)に加え、1/4000秒まではメカニカルシャッターでそれより高速側は電子シャッターとする「メカニカル+電子 (M・E)」、1/2000秒までは電子先幕シャッターでそれより高速側はメカニカルシャッターとする「電子先幕+メカニカル(EF・M)」も搭載しています。実はこの2つのシャッター方式、以前からXシリーズには採用されているもので、なかでもポートレートなど絞りを開いて撮るような条件では「メカニカル+電子」を設定しておけば、メカニカルシャッターと電子シャッターの切り替えがシームレスに行われるため、便利な機能と言えます。ちなみに、メカニカルシャッターおよび電子先幕シャッター選択時の最高速は1/4000秒、電子シャッターは1/32000秒となります。デフォルトのシャッター方式はメカニカルシャッターとなります。

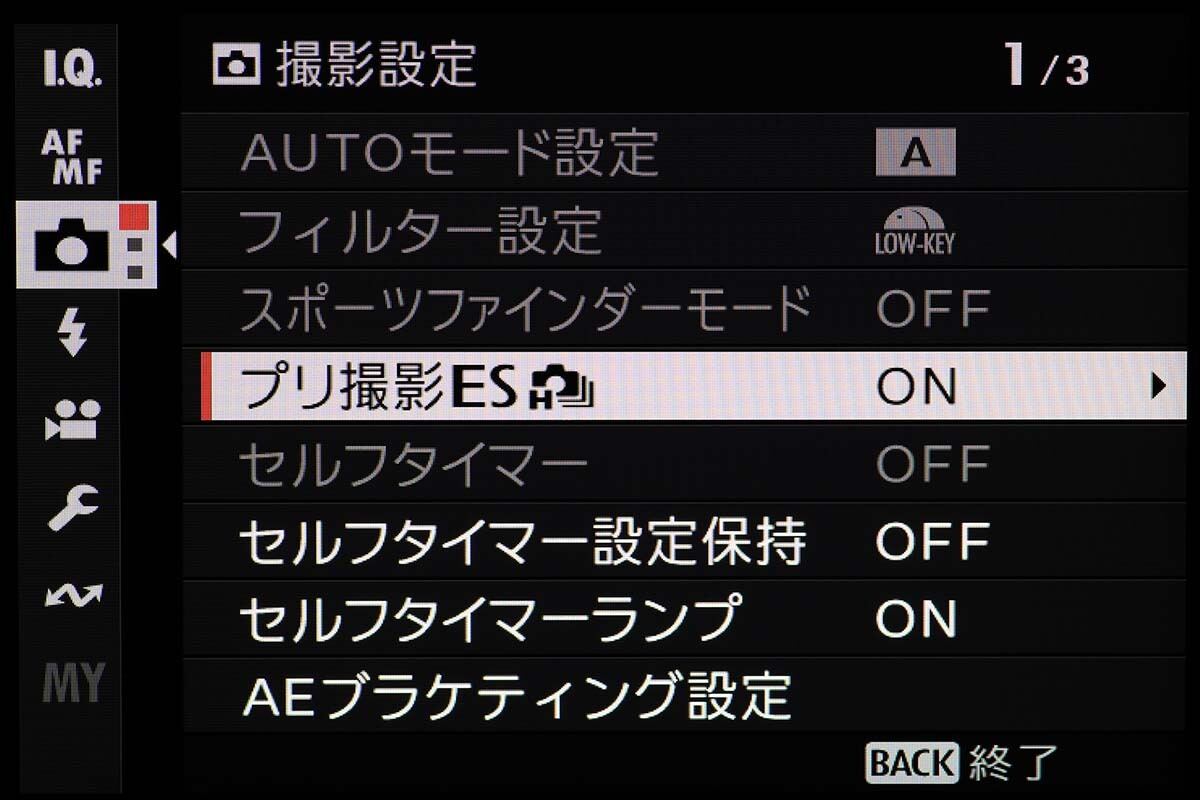

同じく以前からXシリーズに搭載されている機能で、X-M5ユーザーは知っておきたい機能として「プリ撮影」があります。これは、シャッターボタンの半押し状態から全押しすると、その直前の画像も記録するもの。電子シャッター選択時に有効で、1.25倍のクロップでは最高30コマ、クロップなしでは最高20コマをさかのぼって記録できます。昆虫や鳥の飛び立つ一瞬、ミルククラウンができる瞬間など、シャッタータイミングを逃しやすい被写体の撮影に効果的な機能と言えます。なお、電子シャッターのローリングシャッター歪みは、被写体の動きの速さによっては若干目立つこともありますが、このクラスのカメラとしては悪くないように思えます。

撮影を楽しむ機能が充実している「X-M5」ですが、その最たるものがアドバンストフィルター機能と言えるでしょう。さまざまな効果が撮影時に付加でき、特徴的でユニークな仕上がりが得られます。この機能自体は古くからあるものですが、スマートフォンで撮影した画像をアプリを使い誰でも簡単にいじれるようになった今こそミラーレスでも見直されてもよさそうな機能です。搭載するフィルターは全部で8つ。トイカメラ/ミニチュア/ポップカラー/ハイキー/ローキー/ダイナミックトーン/ソフトフォーカス/パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)となります。なお「FUJIFILM XApp」アプリをインストールしたスマートフォンやタブレットであれば、X-M5からの画像の転送やカメラのリモート操作も可能になります。

-

デフォルトのクイック(Q)メニューの画面。必要な機能を割り当てていけば、自分だけの「X-M5」に仕立てあげることができます。Qボタンは押しやすい大きさ形状だとより操作性は向上しそうです

-

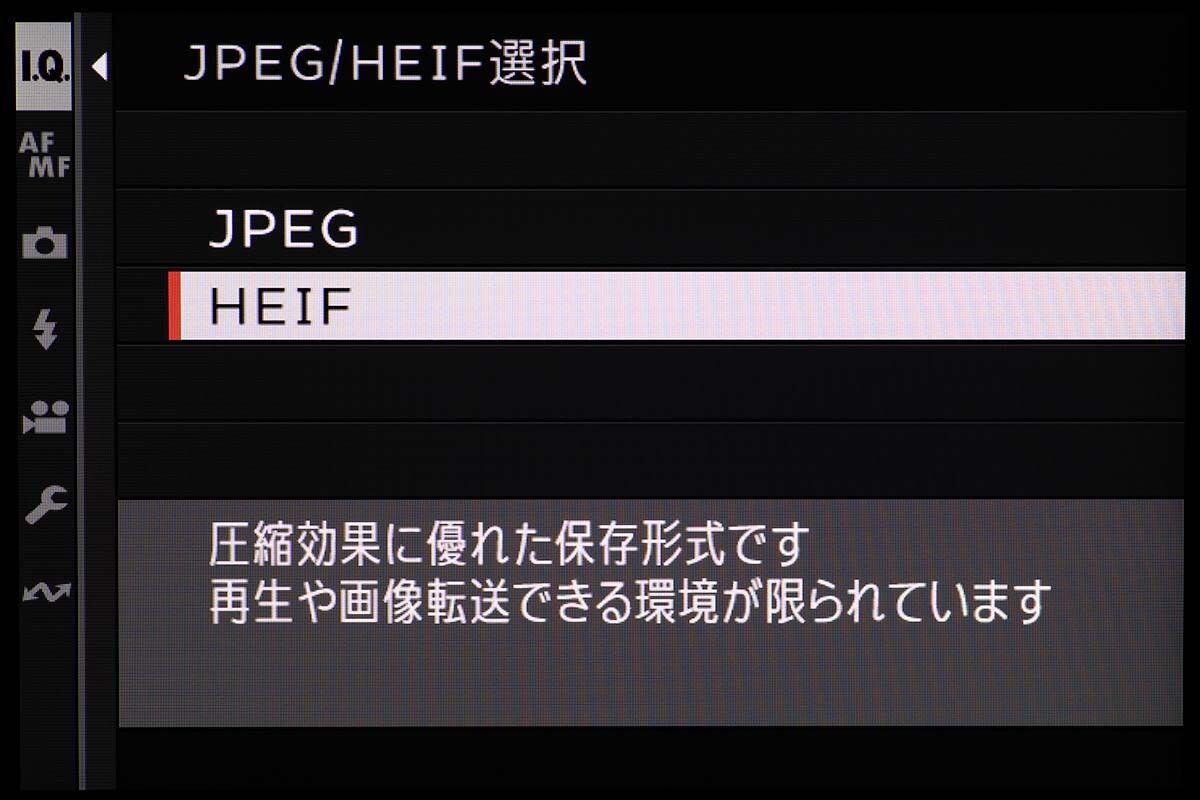

富士フイルムもJPEGフォーマットに加え、HEIFフォーマットの搭載に積極的なカメラメーカー。現在使用できる環境は限られていますが、圧縮効果に優れているなどJPEGよりも優位であるため、時間が経てば市民権を得るものと思われます

-

シャッターボタンの半押し状態から全押しすると、その直前の画像も記録するプリ撮影機能も搭載。この機能は電子シャッター選択時に有効で、シャッタータイミングのつかみづらい被写体の撮影などでは重宝する機能です

-

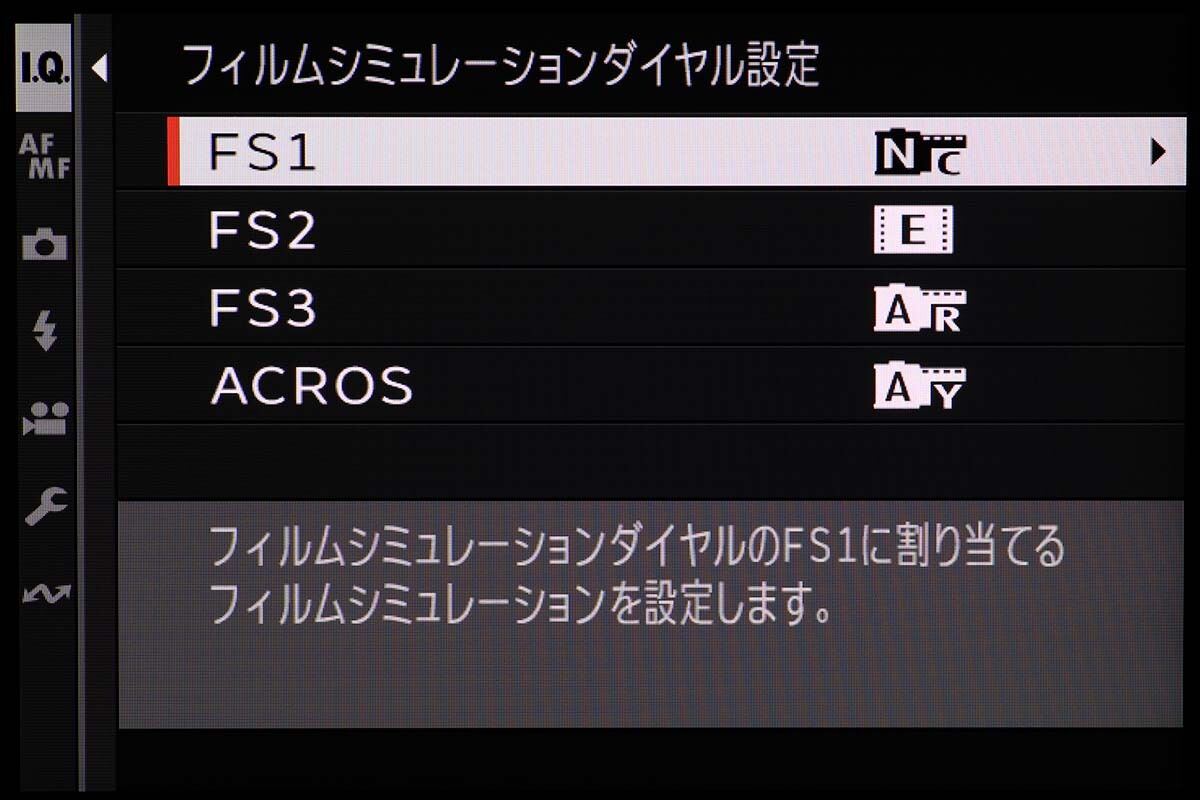

フィルムシミュレーションダイヤルの「FS1」から「FS3」までのポジション、および「ACROS」のカスタマイズ画面。自分だけのフィルムシミュレーションを作って保存できます

-

富士フイルムご自慢のフィルムシミュレーションはもちろん搭載。シミュレーションは全部で20モードとします。初心者でもいろいろ試してみて、自分好みのシミュレーションを見つけるとよいでしょう

-

アドバンスドフィルターの設定画面です。トイカメラ、ミニチュア、ポップカラー、ハイキー、ローキー、ダイナミックトーン、ソフトフォーカス、パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル)から選べます

-

被写体検出AFは、人物/動物/鳥/クルマ/バイク/自転車/航空機/電車/昆虫/ドローンに対応します。電子ビューファインダーを搭載していないため、明るい屋外など液晶モニターが見えづらいときなど特に効果的に思えます

-

メカニカルおよび電子先幕シャッターでの最高速は1/4000秒、電子シャッターは1/32000を実現。ローリングシャッター歪みはクラスを考えれば、よく抑えているほうと思われます

-

上位モデルと同様に「AF-Cカスタム」設定メニューを備えています。被写体の動きなどに応じて選択すれば、より確実に被写体を写し止めることができます。パラメータが被写体や状況に応じて調整できるのも便利です

動画機能についても少し触れておきます。最高画質は6.2K/30P、そのほか4K/60Pでの撮影に対応しています。また、スマートフォンでの閲覧やSNSなどへのアップを考慮した、9:16の縦構図のショート動画撮影モードも搭載しています。このカメラを使って動画撮影を楽しみたいと考える人に最も琴線に触れる部分かもしれません。TikTokをはじめ、今やSNSでは縦位置動画が一般的ですが、それに応えたものといえます。記録時間は15/30/60秒から選べます。また、撮影者の顔の前に被写体を置いたような場合、ピントが顔から手前の被写体に滑らかに切り替わる「商品撮影モード」や、人物の背景を自然な感じにボカす「背景ボケモード」、3段階でレベルの設定できる「美肌モード」など、動画撮影を楽しむのにあると便利な機能が充実しているのも本モデルならでは。動画愛好家の方々は積極的に活用してほしい機能です。

前述したように、静止画撮影で有効なセンサーシフト方式の手ブレ補正機構は残念ながら省略されていますが、動画用の電子式ブレ補正機能はしっかり搭載しています。別売のグリップ「TG-BT1」をカメラに装着して歩きながら撮影したり、ぐっと被写体に寄ったとき、あるいは望遠レンズを使用した撮影など、心強い味方となるはずです。冷却ファン「FAN-001」の装着が可能なのもX-M5の特徴のひとつ。長時間の撮影や夏場など高温環境での動画撮影で、イメージセンサーなどから発生する熱を抑えるアクセサリーです。電源はカメラ側から給電されますので、使用の際はバッテリーを多めに持ち歩くとよいと思われます。

X-M5は写真を手軽に、そして緩く楽しむには必要にして十分なカメラだと思われます。上位モデルと同等の機能を搭載し、そしてコンパクト。富士フィルムミラーレスの売りでもあるフィルムシミュレーションも思いついたときに素速く設定することが可能。被写体認識AFによってピントも大きく外れることはなく、とにかく撮影することが楽しいカメラに仕上がっています。価格も比較的手の出しやすいもので、今後人気を博しそうです。

願わくは、もう少し静止画撮影寄りのつくりで、電子ビューファインダーを搭載するモデル、つまりいつの間にかカタログから消えてしまった「X-E4」の後継モデルもメーカーには検討してほしく思えます。X-M5は実質X-E4の後継モデルだから名前の数字がシリーズ初号モデルでありながら“5”なんだよと言わずに、正真正銘の“X-E5”の登場を強くお願いしたいところ。本モデルを見るたびに、またシャッターを切るたびに、私個人はそう思わずにはいられませんでした。

-

慌てて被写体にカメラを向けましたが、絞りがF9であること、レンズの実焦点距離が15.6mmと短いこともあり、ピントは無問題です。画像の濃度も思ったような明るさに仕上がりました。「XF23mmF2 R WR」などパンケーキタイプのレンズを装着すれば、スナップシューターとして活躍してくれそうです X-M5・XC15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ・絞り優先AE(絞りF9・1/300秒・-0.33EV補正)・ISO160・シングルAF・WBオート・JPEG

-

近接撮影で気をつけなければならないのは、言うまでもなく手ブレとピント位置。特にピント位置に関しては、知らぬうちにカメラが被写体に対し前後してしまい、結果シャープネスに欠ける写りになりがち。ライブビューの撮影では気をつけたいところです X-M5・XF50mm F2 R WR・絞り優先AE(絞りF2.8・1/150秒・+1EV補正)・ISO160・WBオート・シングルAF・JPEG

-

明暗比の高い撮影条件で白トビもありますが、ハイライト部およびシャッドー部ともよく粘っており、不足を感じさせない写りです。逆光の条件に近いですが、AFも問題なく機能し正確にピントを合わせています X-M5・XF23mm F2 R WR・絞り優先AE(絞りF2・1/450秒・+1.67EV補正)・ISO160・WBオート・シングルAF・JPEG

-

フォーカスレバーを使い、AFフレームを左端にある自転車の銘板に移動させてピントを合わせたあとシャッターを切りました。静止画撮影の場合、カメラの扱いに慣れてきたら「シングルポイントAF」に設定し、フォーカスレバーで積極的にAFフレームを移動させるとより思ったところにピントが合わせやすくなるので覚えておくとよいでしょう X-M5・XF50mm F2 R WR・絞り優先AE(絞りF2.8・1/450秒・-1EV補正)・ISO160・WBオート・シングルAF・JPEG

-

お昼どきにさりげなく撮った作例です。シズル感ある写りが得られ、美味しそうに見えます。室内のようなちょっと暗いところでは液晶モニターの視認性も向上するので、じっくりと被写体と対峙できるかと思います X-M5・XF23mm F2 R WR・絞り優先AE(絞りF2・1/220秒・+1.33EV補正)・ISO160・WBオート・シングルAF・JPEG

-

フィルムシミュレーションは、パッと見を優先する「Velvia」を選択。原色を強調した仕上がりとしています。こちらも明暗比の高い撮影条件ですが、暗部の階調はよく粘っているように見受けられます X-M5・XF23mm F2 R WR・絞り優先AE(絞りF4・1/680秒・-0.67EV補正)・ISO160・WBオート・シングルAF・JPEG

-

古びたモルタル塗りの壁、錆びたトタン板と手すりなど被写体の質感がよく表現されていると思います。特にザラッとした質感は圧倒的です。フィルムシミュレーションは「Velvia」を選択しています X-M5・XF23mm F2 R WR・絞り優先AE(絞りF4・1/950秒・-0.67EV補正)・ISO160・WBオート・シングルAF・JPEG

-

こちらも露出を切り詰めて撮影した作例となります。背もたれの木の質感などよく表現されています。シャドー部の階調も保持しており、黒ツブレしているところはほとんどないように見受けられます X-M5・XF23mm F2 R WR・絞り優先AE(絞りF4・1/350秒・-1.33EV補正)・ISO160・WBオート・シングルAF・JPEG

-

▲ISO1600

-

▲ISO3200

-

▲ISO6400

-

▲ISO12800

-

▲ISO H1

-

▲ISO H2

感度別に写りの確認をしてみました。拡張のL80から同じくISO51200相当のH2までとなります。カラーマネージメントモニター(EIZO ColorEdge CG2420-Z)を使い拡大率50%で画像を確認しましたが、ISO1600までは画質の劣化は感じさせません。それ以上になると次第にノイズが乗りはじめ、被写体のエッジも甘くなっていくようです。比較的良好な結果と言えるでしょう 共通撮影データ:X-M5・XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS・絞り優先AE(絞りF8・+1.33EV補正)・WBオート・シングルAF・JPEG