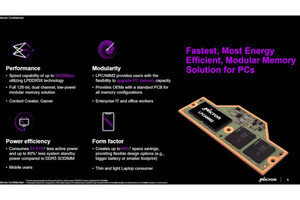

昨年のCOMPUTEXレポートの「ADATA 2題」でCAMMが展示されていたことをご紹介した。その後、今年1月にはMicronがLPCAMM2の出荷準備が整った話とかが出てきたわけだが、5月にはDesktopに転用するといった話題も出てきていた。

もともとMicronの記事の中で紹介したように、CAMM2はLPDDR5/5X向けのLPCAMM2と、DDR2をサポートするCAMM2の2種類がJESD318の中で定義されており、今回もADATA(Photo01)の他にESSENCORE(ボケててすいません)(Photo02)、FORZA(Photo03)などでもCAMM2/LPCAMM2モジュールの展示が行われていた(ほかにもメモリモジュールメーカーは、自社のプライベートブースでいろいろ展示していたらしい)のだが、これがノートではなくデスクトップPC用マザーボードに採用事例が出てきたという話は大塚氏のレポートにもあった通り。

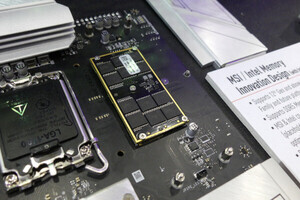

大塚氏のレポートはMSIのZ790 Project Zero Plus(Photo04)だが、裏面にはバックプレートが装着され、水枕などを密着させやすくなっている(Photo05)。で、MSIでは実際に水枕を装着してCADIMM2を冷却しているデモも行われていた(Photo06)。ほかにもASRockのTAICH OCF CAMM2(Photo07)やROG(Photo08,09)などの動作デモがあった。

マザーボードにCAMM2を使うメリットであるが、先に言ったように平面実装のために水枕なりヒートシンクなりを装着しやすく、それだけOCの際の安定性を高めやすいのが最大のポイントである。ただこれだと1枚(2ch相当)しか実装できないことになるが、どのみちOC動作の場合には1chあたり2枚のDIMMを装着すると安定性に欠けるので、事実上1 DIMM/chでの動作となるから、であれば128bit幅のCAMM2を1枚装着するのと変わらないということで、拡張性の方はあまり問題にならないらしい。

このCAMM2に加えて、もう一つ出てきたのがCU-DIMMである。大塚氏の記事にもあったこちら(Photo10)だが、これは今年1月にJEDECでJESD323として標準化された、DDR5 Clocked Unbuffered DIMM(CUDIMM)である。で、このCUDIMMの派生型に、同じくJEDECでJESD324として同じく1月に標準化されたDDR5 Clocked Small Outline Dual Inline Memory Module (CSODIMM)という規格がある。このCSODIMMについては、Forzaがサンプルを出していた(Photo11)のだが、おそらくMSIのいうMini-CUDIMMなるものはこのCSODIMMの事ではないかと思われる。

CUDIMMとCSODIMMは、要するにUnbuffered DIMMとRegistered DIMMの中間にあたるものだ。Unbuffered DIMMはClockとデータ線と制御線、すべてについてバッファが一切入らず直接接続するもの、Registered DIMMはClockとデータ線と制御線のすべてについてバッファが入り、ここで信号補正を行うことで安定した送受信が可能になるというものだ。で、CUDIMM/CSODIMMは、Clock信号に関してのみバッファを入れて、Clock信号の安定化を図るという仕組みである(Photo12)。CUDIMM/CSODIMMに関してはCAMM2と異なり最大でも64bit幅で、既存のDDR5 DIMM/DDR5 SODIMMの延長にある。CUDIMMは133.35mm×31.25mm、CSODIMMは69.6mm×20.0mmとなっており、最大容量はどちらも128GBである。このCUDIMM/CSODIMMがどこまでコンシューマ向けに普及するか、現状ではちょっと判断が難しい。それもあって、MSIもあくまで試作という形で展示したのかもしれない。