オリンパスが教育庁との連携に至った経緯とは

そんな教育庁との連携を積極的に進めている企業の1つが、オリンパスだ。同社は2018年度より、オフィスの近隣に位置する都立八王子東高校にて内視鏡を用いた特別連携授業を実施していた。この取り組みでは、内視鏡の仕組みや認知拡大に加え、がんで亡くなる人を減らすために早期発見・早期治療の機会を増やすには何ができるか、などの探求を行っていたという。

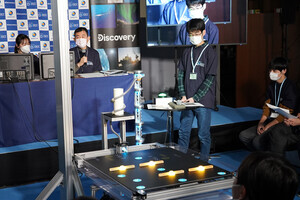

また同時期には、政府によるがん対策の一環として学習指導要領改訂の際に「がん教育」について明記されるなど、教育庁としても若い世代からがんへの関心を高めるための教育プログラムの実現を目指していたとのこと。そこで両者は連携を開始し、2021年度には都立高校4校での内視鏡授業実施に至ったといい、2022年度には5つの高校と中高一貫の中学校3校で授業を実施するなど、取り組みを推進しているとする。

では、オリンパスが教育機関と連携して授業を行うことには、どういった価値があるのだろうか。横田氏は同社が授業を行う中での強みとして、「内視鏡の歴史から始まり、最先端の技術までの一連の流れが説明できる」ことを挙げる。内視鏡という機器自体の黎明期から開発を続け、技術発展を推し進めてきたオリンパスは、いわば内視鏡を育てた張本人。世界でも多くのシェアを誇る同社が包括的な充実した知見を活用することで、より価値の大きな授業を実現できるのである。

ニーズに応じた教育内容を提供できるのも強み

また横田氏は、オリンパスによる授業の強みとして「生徒が“知りたい”と思うことに焦点を当てて授業を組み立てていることも大きい」と話す。同社の連携授業を実施するにあたっては、事前授業でがんについて考える時間を確保してから内視鏡授業当日を迎えることになっているという。つまり、ただ1度の授業を使って内視鏡を“紹介”するのではなく、生徒に学びを与えるための教育プログラムとして取り組まれている。

またプログラムのバリエーションも多く、高校に限らず中学校・小学校においても、それぞれの年代に合った内容を組み立てているとのこと。それぞれの年代に合わせて、何を考えさせるのか、何を知識として与えるのか。それらの知見は、地元高校と取り組みを進めてきたオリンパスだからこそ持ち得るものだろう。

オリンパスの担当者は、「学校では、すべての教育に意味があり重要。我々は1回の授業を行うけれども、学校側の目的によってその内容をどのように活かしてもらうのかが持つ意味が非常に大きい」と話した。

幅広い興味と結びつく機会を作るのが教育者の責務

STEAM教育とキャリア教育という2つの側面から、日常的な授業の中では得られない学びを生み出すことを目的とする企業連携授業。教育庁としては、今後どのような取り組みを進めていくのだろうか。 横田氏は「工科高校などの専門高校では、将来の目標などがはっきりしていることが多いが、それに対して普通科高校では、いろいろな分野に興味・関心を持つ生徒が多く、キャリア教育を行うのはなかなか難しい。だからこそそういった生徒のニーズに応えられるように、これからもさまざまな領域との結びつきを作る機会を提供していく必要があると思う」と語る。そして企業との連携を通じ、「自分の10年後、20年後、さらにその先をイメージするきっかけを作ることで、生徒自身の学びを深め、将来的に社会で自立できる人材を育てていくことが責務」とした。

その代表例でもあるオリンパスとの共同授業については、「今は非常にいい形で実施できていて、授業を行った学校からも『非常に有意義』などといった反応が得られているので、現在の形を継続していきたい」という。実施できる学校数には当然限りはあるものの、ほとんど触れることのない内視鏡を身近に体感する機会を提供し続けることで、次世代を担う人材を輩出し続けていくことだろう。