Microsoftは現地時間2024年2月8日、Devチャネルをビルド26000番台にアップし、CanaryチャネルとDevチャネルにビルド26052をリリースした。公式ブログでは「ビルド26000番台がWindows 11 バージョン24H2」となることを明示しており、バージョン情報ダイアログの内容も書き換わっている。

ちまたでは「バージョン24H2 = Windows 12」という見方もあるが、Windows 10以降のOS名は単なるマーケティング名であり、ソフトウェア的なバージョンとしてはビルドNoに注目すればよい。間もなくサポート期間を終えるWindows 10は完成度が高く、一方でWindows 11は実験的に多くの機能を盛り込んできた。

一見するとWindows 11は「常に進化するOS」として評価できるものの、アプリによる作業を主とする場合は安定性が重視されるため、「OS」としての評価は芳しくない。朝令暮改とは言い過ぎだが、筆者はWindows 11の度重なる仕様変更や表記の乱れが嫌になり、カスタマイズやTips探しの類から手を引いた。ちなみにWindows 11 バージョン24H2では、Windows Mixed RealityヘッドセットやMicrosoft Defender Application Guardのサポートも終了。倉庫で眠っているWindows Mixed Realityヘッドセットも撮影後に廃棄する予定でいる。

さて、ビルド26052もしくはバージョン24H2で最大の注目ポイントは「sudo」だろう。UNIX系OSにおいて管理者権限でプログラムを実行するコマンドだが、WindowsユーザーはUAC(ユーザーアカウント制御)で現れるダイアログを連想すると分かりやすい。UNIX系OSは古くから、管理者アカウントを知るユーザーのみシステム設定の変更やパッケージ更新を可能とし、明確にユーザー権限を分けてきた。

WindowsのGUI操作時はUACでも十分だが、PowerShellからコマンドを実行しながらUACダイアログのボタンを押すのは煩雑だ。そこでコマンド実行時に管理者であることを明示するsudoが役立つ。たとえばPowerShellからwingetコマンドを実行する場合、アプリの更新に管理者権限が必要になっても「sudo winget~」と実行すれば済む。ただしビルド26052では、sudoの実行自体にUAC操作を求めてくるのはもどかしい。

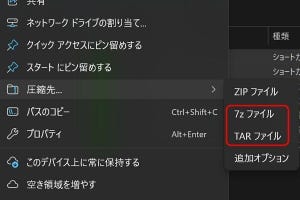

Windows 11に対して思うところはいろいろあるものの、それでも筆者は初めてWindows 11に移行して良かったと感じる。管理者権限でコマンドを実行するには、Win+Xキーのメニューからの操作やOSSのgsudoの導入を必要としてきたが、Windows 11がsudoをサポートすることで一手間省けるのは大きい。

MicrosoftはWSL(Windows Subsystem for Linux)の搭載以降、従来のコマンドプロンプトから現行のWindows Terminalへの移行など、開発者やCUI派の意見を取り入れてきた。今後登場するかは不明だが、Windows 12に続くWindowsというOSの将来に少しだけ安堵している。

残すはシステム要件を満たさないWindows 10 PCの移行だ。企業はリースマシンを更新すればよいのだが(もちろんそうでない企業も多いとは思う)、個人ユーザーはPCの買い換えやデータ移行が発生する。IDCによると、2024年のPC需要は2023年比で3.4%増を見込んでおり、微増とはいえ回復基調にあるようだ。スマートフォンやタブレットの普及でPCの需要が低下している一方で、AI PCへの期待も大きい。2024年のPC動向は面白そうだ。