女性でも地方でも!DXで働き方を変え、中高生から啓蒙活動

2023年10月13日、「Dell Technologies Forum 2023 - Japan」がリアル開催としては4年ぶりに行われました。ここではWomen in Technologyの講演と、日本初展示となった「Concept Luna」に関して紹介したいと思います。

Women in Technologyでは、冒頭ESG エンゲージメントジャパンリードの松本氏が登壇。デルにおけるESG目標と現状について説明しました。デルには現在9の目標があり、関連する法律を守りつつしっかり実行するためのものだと言います。インクルーシブに関しては「自分のことを女性と認識する人」を2030年までに50%にする(管理職は40%)と、LGBTQにも配慮したものにしていると説明。

-

デル・テクノロジーズ Japan CDO Office ESG エンゲージメントジャパンリードの松本笑美氏

-

デルのESG目標は(去年まで28あったのを)今年9まで数を減らしたそうで、インクルーシブに関してはまだ道半ば。特に日本はまだ遅れています

筆者の肌感覚で言えば、デルの説明会のスピーカー(≒管理職)は女性が多い印象があります。筆者が日ごろの取材活動でお会いする範囲で言っても、クライアント・ソリューションズ統括本部長の山田千代子氏は現在常務執行役員にも就任されていますし、日本では2017年から活動を行っているデル女性起業家ネットワーク(DWEN)を日本で担当されているのは、コンシューマー&ビジネス マーケティング統括本部の横塚知子氏。かなり女性比率が高いように思います。

そのDWENも、2010年に開始した当時はCSR(Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任)として行っていましたが、2020年からはCSV(Creating Shared Value=共通価値の創造)として活動。現在世界で8万、日本では8000名を超えるメンバーが参加しています。EY JapanとはDWENの日本での活動の一環として、2021年にメンタリングとピッチイベントを行っています。

余談ですが「デル女性起業家ビジネスコンテスト2023」での第一位になったのはスペースの村井美映さんで、物流の2024年問題に対し、ドラ基地を拠点とした中継地点のシェアと運送業者のマッチングによるリレー輸送を行うというもので、喫緊の社会課題に応えたものになっていました。

引き続き、ゲストのEY新日本有限責任監査法人の理事長である片倉正美氏が登壇。EY新日本有限責任監査法人はロンドンに本部のあるEYの日本部署の一社で、EY自体は会計、税務、コンサルティング等のプロフェッショナルサービスを提供する会社となります。

-

EY Japan マネージング・パートナー/アシュアランス EY新日本有限責任監査法人 理事長の片倉正美氏

-

EYはプロフェッショナルサービスの会社。という事はEYに入って活躍するためにはまず専門資格を取らなくてはいけません

監査法人は、企業が決算書をだして財務指標を公表する際にその内容が適正であるかチェックする監査を行います。以前は会社の紙帳簿を閲覧して電卓で数値が正しいかチェックするという腕力で行う仕事でしたが、現在は監査DXがものすごい勢いで押し寄せているとの事。

EY新日本有限責任監査法人では企業からのデータに加え、オープンデータも使用し、AIを活用した財務分析ツールを用いて財務指標レベルでの異常点を確認。そののち取引レベルまでドリルダウンして取引レベルの問題を確認するという事を行っています。

会計データを自動連係したリアルタイム監査を使用することで異常点を早めに感知し、早期のリスク対処が行えるといいます。

従来の公認会計士の作業の90%は手を動かしての作業で、労働集約的になっていましたが、DX化により監査の品質と効率の両面で向上。またDXにより自動化することで企業との対話や判断という公認会計士しかできない部分に集中できるようになり、公認会計士という仕事で女性が活躍しやすい環境ができました。

-

会計検査のために監査法人が会社に乗り込んで、帳簿を照らし合わせて……というのは過去の話。現在EYでは企業から会計データを継続的に受け取り、EYの財務分析ツールでリアルタイムに確認し、異常を検知して初めて人がチェックという流れになっています

-

専門家はその得意分野だけで能力を発揮すればよく、腕力に欠ける人でも活躍できる場を提供しています

また、DXにはデジタルリテラシーのある人材が必要となり、熱意と努力があればスタートダッシュで出し抜けると紹介。EY Japanでは女性が躍進できる機会が増え、さらに業務のデジタル化によって在宅勤務も可能となり、育休からの早期復帰と遠隔勤務による女性採用が拡大しています。

-

DXは始まったばかりなので、熱意と努力があればスタートダッシュをかける事が可能。EYではAI本部の女性比率は77.63%。またDXによって遠隔地でも働くことができます

-

クレディスイスのデータからインクルージョン推進で企業の財務データが高くなるという数字を持ってきてました

一方、このような活動を行っているEYでも職場のジェンダーギャップは解消しません。自社社員を対象に調査した結果、将来役員以上になりたいという男性が7割に対し、女性は3割程度と低く、片倉氏はその理由の1つとして「キャリアアップを後押しする人」と難易度の高い仕事を任せてもらっている率も男性の方が高く、これらの要素が連動しているのでは?と説明しました。

ここで、片倉氏自身のキャリアの軌跡を年齢と満足度を現したグラフを紹介。「キャリアのターニングポイントになりそうな際にキャリアアップを支援してくれるスポンサーがいるかどうか?」や「難易度の高い業務を経験して、クリアできなかったとき・悩んだ時に相談に乗ってくれる上司やメンターがいるか?」が重要だったといいます。

片倉氏の場合は幸いなことにスポンサーやメンターがいましたが、現実には少なく、その経験から制度として取り入れたと紹介しました。

先ほどのアンケート結果には2つのポイントがあるといいます。1つは「インポスター症候群」で、これは自分の達成を内面的に肯定できず、自分は詐欺師であると感じる傾向のことで、女性に多く見られる傾向と言われており、その克服には自覚と周囲の客観的なフィードバックが有用と言います。

もう1つ「アンコンシャス・バイアス」も挙げていました。これは特定の属性の人に対して、固定観念や先入観を持つことで誰もが無意識な偏見を持っているため、完全になくすのは難しいといいます。これに対しては自分の考えや行動が無意識の偏見によるか常に意識・確認する事が重要だといいます。

その上でEY Japanの女性のネットワーク「WindS」を紹介。すそ野拡大の「増える」、働き続けられる環境整備の「続ける」、より高いレベルへの成長支援として「伸びる」と、これらの取り組みを「働きかける」で実施。

特に「増える」に関しては公認会計士の資格に興味を持ってもらうために中高生にも会計に興味を持ってもらうような取り組みをしているとの事です。

ここまでの話を伺って、これは別に女性の活躍だけの話ではないと筆者は感じました。というのも少子高齢化で「うちの業界も人手が足らない」という話はよく聞きます。一方、小売業で「(能力があれば)茶髪でもピアスもOK」という会社も増えており、「〇〇だから」で門戸を閉じない状況が生まれつつあります。

女性だからだけではなく、〇〇だからダメというアンコンシャス・バイアスで門戸を閉じる時代そもものが終わったのかもしれません。

また、小さいときから興味を持たせて“予備軍”を育てるという話にはうなづけるところがありますし、経験者によるアドバイスも重要でしょう。これからの世代の人を育てるというのはどの産業でも重要な事ではないかと思います。

メンテナンスを容易にするConcept Luna

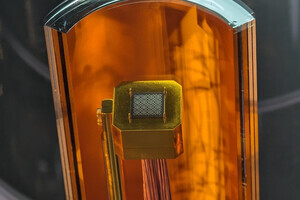

今回のDell Technologies Forum 2023 - Japanでは、Concept Lunaの実物が展示されていました。Concept Lunaは2021年に発表したもので、サステナブルなPCを目指すというコンセプトでした。リサイクルを考えた場合、ユニットに分解しやすいというのは重要です。

翌年はツールレスでモジュール単位でメンテナンスできることから小型ロボットによる作業も行えるというビデオを公開していました。

筆者的には不良パーツのモジュール交換だけでなく、メインボードを交換することで「常に最新スペックマシン」となるところを「妄想」していたのですが、説明員によると現在のところアップグレードまで想定しておらずメンテナンス作業に留まるとの事。

一方、ツールレスで寄せ木細工のように分解・組立ができるところから、「サービスマンの訪問、もしくは拠点にて不良パーツの交換作業を行わずに、ユーザー自身でパーツ交換を行えます。Concept Lunaに沿った設計のパソコンならば、主要ユニットはすべて顧客がメンテナンス可能になります。ちなみにDELLでは顧客側で交換が可能なパーツをCustomer Self Replaceable Parts、もしくは顧客交換可能ユニットをDell Customer Replaceable Unit Programと称しています。

-

バラバラになったパーツ。画面左に見えるキーボードのさらに奥側のパーツを外すだけで、キーボードがスライドして外れ、他のユニットも工具ナシでバラバラに。また、ユニットにはQRコードが付いているため、管理も容易

-

左がConcept Luna、右は通常のノートパソコン。現在のノートパソコンはパーツがねじ止めされており、メンテナンスを自動化するのは容易ではありません

また、Concept Lunaは欧米で制度化が進みつつある「修理する権利」にも合致します。筆者は以前他社製のノートパソコンを使っており、これにはCRU(Customer Replaceable Units)も採用されていたのですが、「CPUクーラーの性能が落ちたようで排熱温度が非常に高い」というトラブルにはCRUが採用されておらず、修理のために結局送った経験があります。

筆者経験のケースでは、CPUクーラーの取り付けがねじ止めのトルク管理やサーマルコンパウンドの管理が必要なのでCRUではなかったのですが、今回展示されていたConcept Lunaのパーツを見るとCPUクーラーファンはマザーボードに直接止められたヒートパイプに繋がる放熱フィンに適合するようにはめ込むようになっており、取り付けは非常に簡単に見えました。

また、リサイクルの観点でもユニット単位の分解が容易となるので、それぞれのユニットに最適な素材リサイクルが使えそうです。