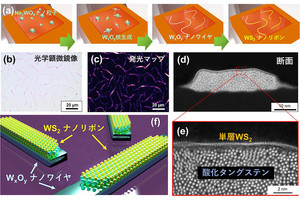

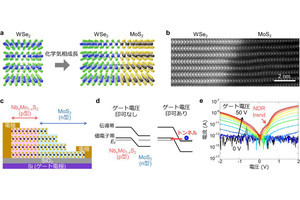

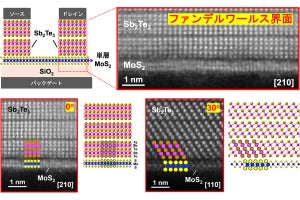

電子顕微鏡による原子スケールの結晶構造観測から、MoSe2最表面の原子が比較的ランダムに置換されている様子の観測に成功したとするほか、X線光電子分光による原子組成の測定から、プロセス初期では短時間のプラズマ照射で、硫黄の組成比が急激に増加することが見出されたという。

また、結晶の振動モードを調べることのできるラマン分光においても、プロセス初期過程で、MoSe2由来のピークの急激な減衰や、未知のピークの発現が観測されたとのことで、これらの結果について研究チームでは、プロセス初期段階で結晶構造に大きな変化が現れたことが示されているとしている。さらに、原子置換が進行していくと、ヤーヌスMoSeS由来のピークが現れ、それと同時にPLピークが不連続的にシフトすることも明らかになったともしている。

研究チームでは、こうした未知のラマンピークやPLピークの不連続シフトの起源を調べるため、密度汎関数理論(DFT)計算を実施。その結果、部分置換された結晶構造に特異の振動モードが再現され、実験のラマンスペクトルとの一致が確認されたとするほか、DFTによるバンド計算により、原子置換によるバンドギャップの変化が予測されたものの、実験で観測されたPLピークの不連続遷移はこの計算では再現されなかったという。

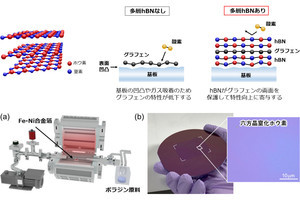

そのため研究チームでは、これらの結果を踏まえ、PLの起源となる励起子の直径と、ヤーヌスMoSeSのドメインサイズを考慮したメカニズムの仮説を提唱したとする。

なお、TMDCは次世代のウェアラブルなセンサや発光素子、発電素子などへの応用が期待されている材料であり、今回の研究成果は、そうしたTMDCの物性制御や新しいデバイス応用展開につながるものだと研究チームでは説明している。