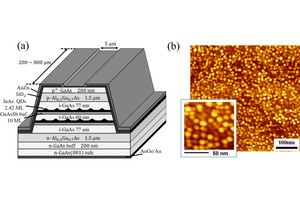

さまざまな研究の結果、発光波長463nm、半値幅15nm、蛍光量子収率97%を達成することに成功。実際に、このQD4を用いてQD-LED素子が作製され、電流が注入されたところ、BT.2020の色度座標にわずか3nmほど足りないだけの純青発光の464nmが観察されたとする。

具体的には、臭化鉛(PbBr2)、セシウムブロミド(CsBr)またはメチルアンモニウムブロミド(CH3NH3Br)、リンゴ酸(MLA)、オレイルアンモニウム(OAMH+)を極性溶媒であるジメチルホルムアミド中で室温攪拌することで均一溶液を調製、これを室温の無水トルエンの中に注入するという簡便な操作でQDをほぼ無色の粉末として得ることができることを確認。この粉末の溶液に紫外線を照射したり、発光デバイス構造の中に組み込んで電圧を掛けることで青色発光が可能となるという。

さらに今回の研究では、QD4の構造決定に関してもブレークスルーを実現したとする。単分子原子分解能時間分解電子顕微鏡(SMART-EM)という独自分析手法を駆使し、ナノ結晶の構造や表面の配位子の位置を、世界で初めて原子レベルの精度で決定したという。

素早い構造変化を見せるQD4に対し、1フレーム20ミリ秒の映像を撮影。そこから立方体の3つの角と5つの辺が多数の臭素原子の列として記録されており、エネルギー分散型X線分光法で決定された元素組成のデータなどと合わせた考察から、このQD4が64個(4×4×4)のPb原子で構成される一辺が約2.5nmの立方体であることが決定された。

-

(左)各QDのサイズと発光波長との関係。挿図は、今回合成されたQD4溶液に紫外線が照射された際の蛍光画像。(中央)QD4溶液の構造模式図(Csのみ省略されている)。(右)CIE色度図で、黒の実線がBT.2020色域規格。右の挿図は左下部分の拡大図。PLは蛍光発光、ELはLEDデバイスとしての発光の場合。1はMAPbMr3にMLAとOAMHが配位されたQD、2はCsPbMr3にMLAとOAMHが配位されたQD (出所:東大Webサイト)

商品化されているCd系QDが球形で広いサイズ分布を取るのに対し、自己組織化アプローチで合成されたペロブスカイトQDは立方体であるため、95%の純度で同一サイズを形成することが特徴的であり、これまでに報告されているQDと今回のQD4の蛍光発光特性に関する比較が行われたところ、既知のどのQDよりも高い発光特性を持っていることが確認されたとした。

なお、今回の研究で用いられた従来の限界を超えたイメージング手法について研究チームでは、今後のQD材料開発のキーテクノロジーになるだろうとしている。