パナソニックといえば炊飯器や冷蔵庫といった身近な家電という印象が強いかもしれませんが、配線から電子機器まで多岐にわたる部材や製品を手がけています。2022年に累計生産台数が1億台を突破したのが「PaPIRs」と呼ばれる焦電型赤外線センサー、いわゆる「人感センサー」です。PaPIRsがなぜ支持されるのか、PaPIRsの製造現場である津工場の様子ととも取材しました。

-

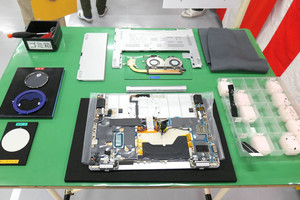

PaPIRsを製造しているパナソニックの津工場(三重県)。焦電素子やレンズなどのパーツ製造からパッケージングまで、この工場で行っています。今回はPaPIRsの説明を受けつつ、実際の製造現場も見学しました

省エネだけでなく衛生面からも注目度が高まった人感センサー

人感センサーとは、人に反応するセンサーのこと。人の動きなどに反応して機器を制御する存在です。よく見かけるのは玄関やトイレなど、人が短時間で出入るする場所の照明器具。人感センサー照明なら毎回スイッチを探して点灯する手間がいらないほか、消し忘れがなく省エネにも貢献します。また、最近はコロナ禍による非接触ニーズが高まり、手を近づけるだけで水が流れる自動水栓なども人気です。

オールインワン型ですぐに組み込み可能な人感センサー

人感センサーは「人を検知して機器のオンオフなどを制御」しますが、PaPIRsが支持されている背景にはいくつかの理由があります。

ひとつは、オールインワンタイプであること。これまでの一般的な焦電型赤外線センサーは、熱を感知する焦電素子やエネルギーを増幅するレンズといったパーツを、別々に用意して組み合わせる必要がありました。一方、PaPIRsは全回路がパッケージ内に封入されたレンズ一体型の構造なので、調達後すぐ使えるという手軽さがあるのです。

-

さまざまな形や種類をラインナップしているPaPIRsですが、基本的にすべてレンズ一体型。オールインワンタイプにもかかわらず、コンパクトなサイズも魅力。たとえば写真中央の黒くて四角い「フラットスクエア」タイプは、幅11×奥行き11×高さ10.9mm(端子部除く)です

-

コンパクトにできる理由のひとつが自社開発しているASIC(集積回路)の存在。周辺回路をすべて集積化して実装することで、必要なパーツを小さくまとめることに成功しています。もうひとつの特徴が「インサート成型」と呼ばれるパナソニックの独自技術。金属シートを成型加工し、ここにIC部品を実装して樹脂を充填して1つの成型部品を作り出します。これは複数の異なる素材を組み合わせるため、技術を必要とする加工です

PaPIRsは14種類のレンズラインナップが選べるため、検知範囲のバリエーションも豊かです。たとえば、標準検出タイプは検知距離が5mほどですが、長距離検知タイプなら12mの距離も検知可能。検出角度も複数用意されているので、目的に合わせたセンサーを選べます。

パナソニック独自の焦電素子設計で高い検知性能を確保

検知性能の高さもPaPIRsの特徴です。焦電型赤外線センサーは「焦電素子」と呼ばれる素子で人のエネルギーを検知します。パナソニックによると、一般的な焦電素子は一組の対になったシングル素子を利用しているのに対し、PaPIRsは4組のクワッド素子を採用しているそうです。さらに、素子の間にスリット(切れ目)を設けることで、入ってきた熱が素材を伝って逃げにくくしています。

パナソニックがPaPIRsの前身となるNaPiOnを生産スタートしたのは1998年。それから現在まで売上は毎年伸びているとのこと。今後もコロナ禍の下(もと)による非接触ニーズを満たす製品や、コードレス製品、IoT家電の増加によって、人感センサーの需要はますます伸びることが予測されます。身近な製品にもPaPIRsが搭載されているかもしれません。