富士通は1981年5月20日、同社初のパーソナルコンピュータ「FM-8」を発売。2021年5月20日で40年の節目を迎えた。FM-8以来、富士通のパソコンは常に最先端の技術を採用し続け、日本のユーザーに寄り添った製品を投入してきた。この連載では、日本のパソコン産業を支え、パソコン市場をリードしてきた富士通パソコンの40年間を振り返る。掲載済みの記事にも新たなエピソードなどを追加し、ユニークな製品にフォーカスしたスピンオフ記事も掲載していく予定だ。その点も含めてご期待いただきたい。

富士通のパソコン事業が海外で本格的にスタートしたのは1996年のこと。それまでも米国市場向けに一部製品の出荷実績はあったが、同社の公式発表では海外市場向けのパソコン出荷台数は明らかにされておらず、事業規模としては決して大きなものではなかった。

1996年2月には、米国市場でパソコン事業を担う富士通PCコーポレーション(のちの富士通コンピュータシステムズ)を設立。1996年7月には、欧州市場向けに富士通ICLコンピューターズを設立している。これにより、日米欧の3拠点体制でパソコンビジネスを推進する体制を整えた。同時に海外向けパソコンのブランドを「LifeBook」シリーズとし、1996年11月から販売を開始。このブランドは現在、富士通もしくは富士通クライアントコンピューティング(FCCL)のノートパソコンブランドとして使われている(※現在はLIFEBOOKと大文字表記)。

振り返って米国市場では、富士通PCコーポレーションの設立を前に、1989年7月にベンチャー企業の米Poqet Computerに出資。1992年5月には完全子会社化し、米国市場で地歩を固めようとした経緯もあった。

そこでは米Poqet Computerによるモバイルパソコンのほか、さまざまな現場で使えるペンコンピュータやタブレットといった独自性のある製品を投入。日本の開発部門と連携しながら、製造業、保険、物流といった特定市場を中心ターゲットに事業を展開していた。米国市場は、デル、HP、IBMといった競合メーカーが多く、ボリューム戦略では戦えないと判断。量を追わずに、ニッチ市場で存在感を発揮するビジネスモデルとしていたのが特徴だった。

欧州市場での躍進

一方で欧州市場は、異なる形でパソコン事業に参入した。富士通ICLコンピューターズ(FICL)は当時、世界第2位のコンピュータ会社であった英国ICLのボリュームプロダクト部門を分離し、富士通との合弁会社として設立。英国を拠点に、ドイツ、フィンランド、スウェーデンなどの欧州8拠点を通じて、パソコンビジネスの拡大を狙った。つまり欧州でのパソコン事業は、日本の富士通としてパソコン事業の延長線上ではなく、ICLのパソコン事業を継承する形でスタートしたのだ。

もともと富士通は1981年12月に、英ICLと電子計算機の技術援助で提携。LSIの供給や製品供給にも関係性を拡大し、1990年11月には英ICLに80%を出資して子会社化している。ちなみにICLのパソコン事業は、1991年にノキアグループのノキアデータを買収し、その後、ICLブランドで展開していた経緯もあった。

富士通ICLコンピューターズの設立時点での社員数は約2,000人。すでに年間50万台のパソコン、12,000台のサーバーを出荷しており、資本金は1億1,800万ポンド(約200億円)だった。富士通が80.1%、ICLが19.9%を出資する形でスタートしている。

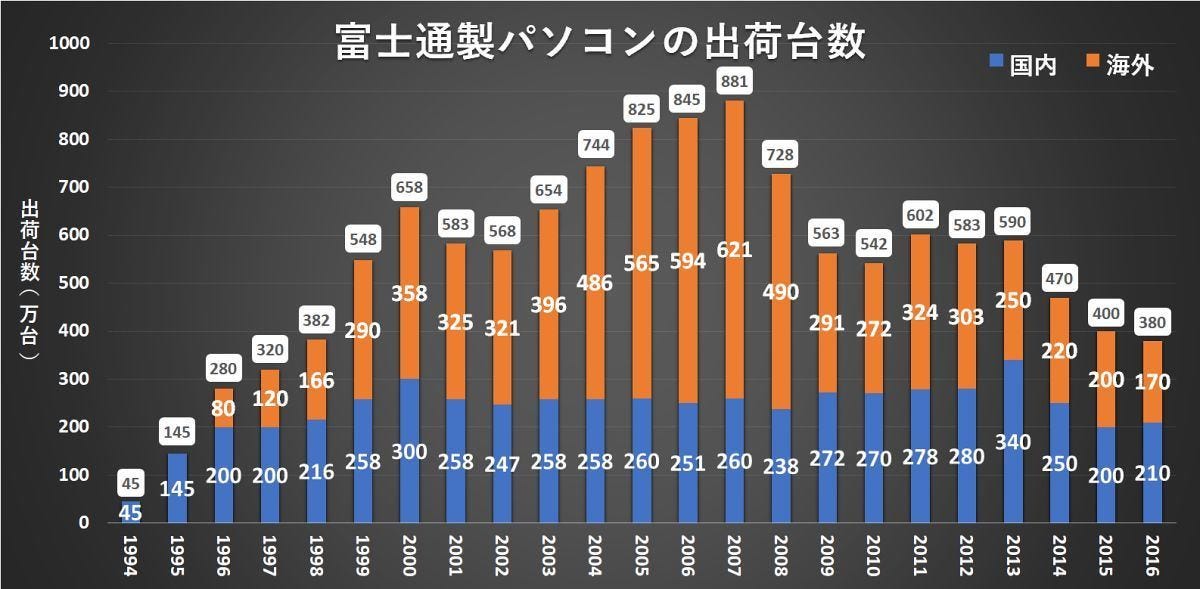

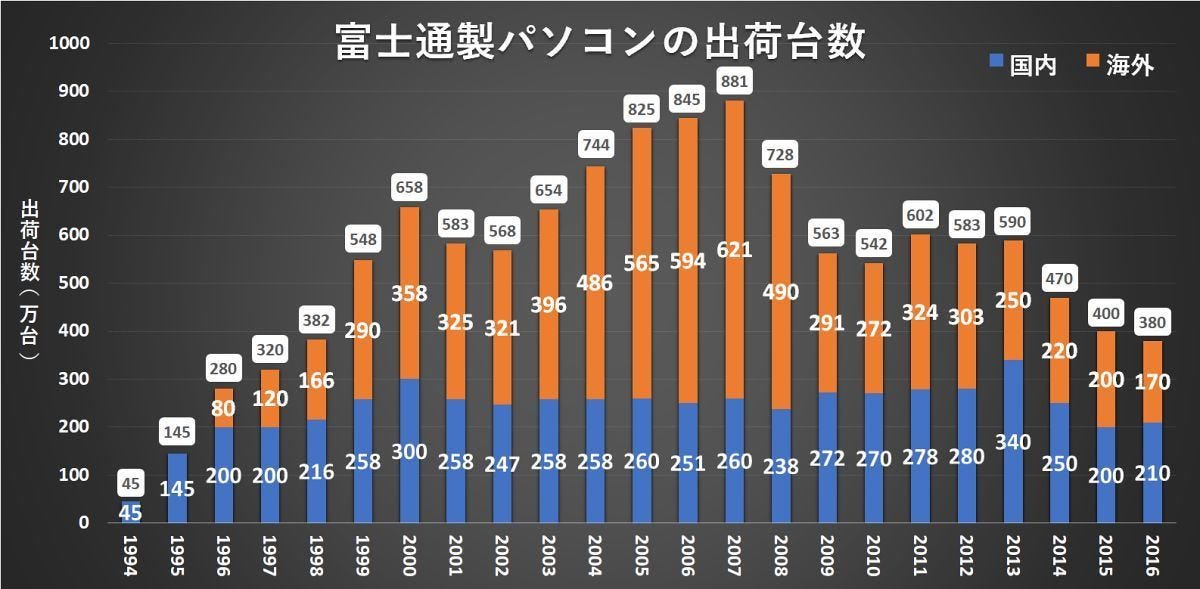

こうした動きによって、富士通の海外パソコン事業は一気に拡大。1996年の海外における出荷実績は年間80万台に達した。日本国内ではFMVシリーズの急激な事業拡大もあり、1996年の国内外におけるパソコン出荷台数は280万台となった。富士通のパソコンは、合計出荷台数が45万台だった1994年から、わずか2年で6倍にも伸びたのだ。その後も、海外パソコン事業は欧州を中心に急成長していく。

欧州でのパソコン事業拡大にて第2弾ロケットとなったのが、1999年10月の「富士通・シーメンス・コンピューターズ(FSC)」の設立であった。富士通とドイツのシーメンスは、1978年4月に電算機分野での協力関係を結んでおり、富士通がパソコン事業を開始する前から長年の結びつきがある企業だ。20年以上の戦略的パートナーシップを続けてきた両社が設立したFSCは、50%ずつ出資するジョイントベンチャー。本社をオランダに置き、欧州市場向けのサーバーやストレージ、パソコンなどの開発、生産、販売を行うことになった。

少し戻って、1998年4月に富士通ICLコンピューターズが社名を変更し、富士通コンピューターズ・ヨーロッパに。1999年時点で売上高約20億ユーロ、約1,600人の社員数を持つ富士通コンピューターズ・ヨーロッパと、売上高約40億ユーロ、社員数約8,000人というシーメンスのコンピュータ部門(Siemens Computer Systems)を統合。当時は、欧州市場においては売上高で第3位、出荷台数では第2位の規模を誇った。初年度の出荷計画もパソコンで年間480万台以上、PCサーバーで18万台、UNIXサーバーで5,000台という意欲的なものだった。

実際これを機に、富士通の海外向けパソコンの出荷台数は右肩上がりで推移。1999年には初めて国内パソコン事業の出荷台数を抜き、2000年には海外向けパソコンだけで358万台を出荷。2007年には海外向けパソコンの出荷台数が621万台に到達している。国内出荷実績である260万台の2.4倍という規模にまで成長した。

このときの欧州市場向けパソコンは「FUJITSU-SIEMENS」というブランド。欧州におけるシーメンスブランドの高い認知度が、法人ユーザーを主な顧客と想定したパソコン事業を拡大する原動力になっていたのは確かだ。ドイツを中心に欧州市場における優良な顧客を数多く獲得していたのも、「FUJITSU-SIEMENS」ブランドのパソコンの特徴だった。

「FUJITSU-SIEMENS」ブランドのパソコンは合理性を追求しながらも、高い堅牢性を持ったモノづくりと、シーメンスが独自に開発したMade for Youと呼ぶコンフィグレーションの仕組みを導入。法人ユーザーの要求にあわせた仕様にカスタマイズできる点に加え、企業向けソリューションの提案を組み合わせることで、欧州市場で高い評価を得ていったのだ。

「シーメンスならではの高い品質のモノづくりが特徴であり、自前のテストセンターではさまざまな試験を実施。富士通にはない試験も行っていた」と、当時、富士通のパソコン事業を統括し、のちに執行役員としてドイツに赴任した経験を持つ五十嵐一浩氏は語る。

また、ボリュームを背景にした調達力や交渉力の強さに加え、ドイツのアウグスブルグに生産拠点を構築。欧州内でのサプライチェーンにおいても、優位性を持っていたのが強みでもあったという。

50:50の弊害

だが、課題があったのも事実だ。とくに経営面においては、出資比率が50%ずつの同率だったことに起因する課題が生まれていた。当然、ボードメンバーの構成も同じ比率である。少し大雑把にいうと、富士通とシーメンスの意見が対立しても、平行線のまま結論に達しないということがしばしば起きていたのだ。

当時の富士通にとっては、パソコン事業は戦略的事業に位置づけられていたのに対して、シーメンスはエネルギー分野などが主力事業であり、コンピュータ事業は切り出すと判断された事業だ。この温度差も意見が食い違いやすい理由になっていた。

当時の関係者は、「成長させるために積極的に挑戦したいと考える富士通側と、現状維持を良しとするシーメンスとの姿勢の違いが、議論を難航させることが何度もあった」と明かす。

たとえば販売戦略ひとつをとっても、投資をして販売網を拡大させたい富士通側と、現状の販売網で効率性を追求しながら黒字を維持したいシーメンス側では、自ずと意見が食い違う。経営層での議論が平行線のままでは、結果として現場は何もできないという事態に陥っていた。

もうひとつの課題は、日本と欧州のパソコン事業でシナジーが発揮できなかった点だ。富士通・シーメンス・コンピューターズ(FSC)の開発チームは旧シーメンスのエンジニアを中心に構成しており、実績を持つシーメンスの手法を優先して欧州市場に最適化したモノづくりを進めていた。その結果、日本の富士通と欧州のFSCでは、それぞれ独立した製品ロードマップが描かれ、それぞれが独自性を持ってパソコンを開発する体制が長年続いていたのだ。

FSCがスタートして数年後、それぞれの幹部社員が5人ずつ参加し、ドイツで2週間にわたる合宿が行われた。ここでは、改めてお互いの良さを理解することや、製品ロードマップの共有化などについても議論されたが、結果としては大きな合意は得られなかった。

製品ラインナップという意味ではお互いのこだわりがあり、日本市場向けと欧州市場向けの製品をパラレルに開発し、生産する体制を維持。モノづくりが交わることはなかったのだ。

それでも当時はパソコンの普及期という追い風もあり、欧州市場だけでも年間300万台以上のパソコンを出荷する規模にまで事業を拡大。モノづくりにおけるシナジー効果が発揮されなくても、成長を維持できたといえる。

富士通とシーメンスによるジョイントベンチャーは、最初から10年間の契約でスタートしていた。その後、エネルギーや産業(インダストリー)、ヘルスケアの3分野にリソースを集中したいシーメンスと、IT分野におけるグローバル戦略を加速したい富士通との思惑が一致して、2009年4月に富士通が全株式を取得して100%子会社化。それにあわせて、社名を「富士通テクノロジー・ソリューションズ(FTS)」に変更した。

株式取得のための費用は約4億5,000万ユーロ(約565億円)。10年目の契約期間が終了する前の2008年1月に明確な方向性が公式発表されたのは珍しいことであったが、そこには売却を急ぎたかったシーメンスの思惑が見てとれる。「富士通がもし残りの株式購入に応じなければ、他社にでも売却してしまうほどの勢いだった」との声が当時から聞かれていた。

富士通の100%子会社として再スタートを切ったFTSは、それまでの顧客基盤や開発力を生かして、富士通のサーバー事業の重要な拠点として位置づけられた。パソコン事業においても、デスクトップパソコンの開発、生産拠点としての役割を担った。また、欧州での製品ブランドも「FUJITSU-SIEMENS」から「FUJITSU」に統一している。

当時、富士通の社長だった野副州旦氏は、「富士通のメインセグメントであるテクノロジー・ソリューションを、そのまま社名とした。FTSは、富士通のグローバル化に向けた変革の軸になる」と語っている。

実際、現在も富士通の中核事業は「テクノロジー・ソリューション」と呼ばれ、社内では「テクソリ」という呼称も用いられている。2022年度を最終年度とする富士通の中期経営計画においても、経営指標として掲げられている目標は、富士通全社の数値ではなく、テクソリの売上収益と営業利益率となっている。

海外市場の凋落

テクノロジー・ソリューションの名称を付けたことからもわかるように、富士通にとってFTSは、グローバル戦略の中核になるはずだった。

PCサーバーであるPRIMEGYシリーズの開発をFTSの拠点であるドイツ・アウグスブルグに集約し、プロダクト上級幹部およびブレードサーバーの開発部隊を派遣するなど、体制の一本化による開発スピードの向上を図った。製品評価で重複している部分があれば、富士通側の重複部を排除して、FTS側の体制を優先。試験内容や量産の共通化などにも踏み出し、将来的にはアウグスブルグ工場を中心として、世界の他地域における生産工場の立ち上げをサポートする役割まで持たせようとしていた。

パソコン事業においても、100%子会社化したことにあわせて、それまでにはなかったグローバル統一モデルの開発に着手したり、欧州のユーザーにも日本発のパソコンの価値を知ってもらうための施策を開始したり――といったことが検討された。

だが、右肩上がりの市場環境が変化し、台湾Acerや米国HPなどが欧州市場でシェアを拡大。加えてノートパソコンの成長が著しいなかで、デスクトップパソコンの開発、生産に特化したFTSは、一部の高機能モデルを島根富士通から調達する以外、ほとんどのノートパソコンを台湾のODMから調達する体制だったため、差別化が難しく競争力が徐々に弱まってきた。

関係者によると、当時、コンシューマ向けパソコンブランドとして欧州で展開していた「Amilo」は、台湾のODMから調達したものをブランド名だけ変更して、そのまま販売するという「ライトタッチ」の手法を採っていた。その結果、「Amilo」としhての独自性を発揮できずに赤字事業となり、コンシューマ向けパソコンの製造を想定してた専用工場を閉鎖する事態に陥ったのだ。

「欧州市場においても、企業向けパソコンとコンシューマ向けパソコンとの相乗効果がない。加えて、日本で富士通が開発しているコンシューマ向けパソコンともロードマップが異なることから協業の成果が見込めず、欧州市場で赤字を出しているAmiloの事業を継続する理由がなくなった。結果として、Amiloブランドのコンシューマパソコン事業から撤退することになった」というわけだ。この経営判断をしてから、富士通の海外におけるパソコン出荷台数は大幅に減少していった。

富士通の2009年度における海外パソコンの出荷台数は291万台となり、2007年度の621万台に比べると、わずか2年で半分以下にまで縮小。その後も出荷台数は徐々に減少を続け、2015年度には国内外ともに200万台という規模になり、それ以降は国内出荷台数を上回ることができず、2017年度には海外パソコンの出荷台数は150万台にまで下がった。

2018年10月、富士通は構造改革の一環として、欧州市場における利益改善とプロダクトビジネスの依存度が高い不採算拠点の整理を理由に、ドイツ・アウグスブルグの工場閉鎖を決定。2020年にこれを閉鎖した。

アジア地域からはじまる海外パソコン事業の再生

のちに触れるが、富士通のパソコン事業は、2018年5月にレノボグループ傘下に移管されている。アウグスブルグ工場の閉鎖が決定した時点では、すでにレノボと富士通によるジョイントベンチャーとして、新生・富士通クライアントコンピューティング(FCCL)がスタートしていた。またこの時点で、欧州におけるパソコン生産はFCCLが富士通に委託するという関係となっていたため、FCCLは富士通の決定を受けて、欧州の開発拠点と生産拠点を新たに確保する必要が生まれてきたのだ。

そこで、FCCLの100%子会社としてFCCL GmbHを設立。2020年4月から120人体制でスタートし、FCCL GmbHが欧州市場向けパソコンの開発を担当することになった。また、チェコにて2020年3月から生産拠点を稼働。年間100万台のデスクトップパソコンを生産できるという。

FCCLの齋藤邦彰会長は、「FCCL GmbHでは日本と同様に、付加価値の高いパソコンを開発する。これにより、ドイツを中心とした欧州の顧客ニーズや需要に対応していく。FCCLのグローバル戦略において、ドイツをはじめとした欧州は重要な市場」と語る。

現在、FCCLが海外事業で力を入れているのが、アジア地域のコンシューマ向けパソコンビジネスだ。レノボグループの販売網を活用し、2019年9月から香港での販売をスタート。台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インドにも拡大し、7つの国と地域で展開している。

まずは13.3型として世界最軽量を実現したノートパソコン「LIFEBOOK UH」シリーズを販売。FCCLが持つ付加価値を前面に打ち出した展開を進めている。最新モデルのLIFEBOOK UH-Xと、2in1コンバーチブルPCのLIFEBOOK UH-X 2in1、デザイン性で高い評価を得ているLIFEBOOK CXシリーズが海外で販売されている。

FCCLは、「アジア市場にはFCCLが得意とする『薄軽』のニーズがある。日本で開発・生産された製品に対する関心も高い。品質や付加価値を重視するニーズを獲得していく」と語る。

実は2022年から15年以上前にも、富士通のパソコンはアジア地域において、プレミアムパソコンの販売で成果をあげた実績を持つ。シンガポール、マレーシア、香港、タイなどの富裕層を対象に、徹底した高級路線を敷き、付加価値製品に絞り込んだラインナップを用途。サポートに関しても、まるでラウンジのような専用スペースに持ち込んでもらい、無償で修理するというビジネスモデルを展開していたのだ。

こうしてみると、富士通のグローバルでのパソコン事業体制は、米国では特定市場をターゲットにした展開、欧州ではボリュームビジネス、アジアでは付加価値路線。そして日本では、あらゆるユーザーをターゲットとした全方位型のラインナップによって事業を推進といったように、各地域にあわせた戦略を打ち出してきた。これが、富士通のグローバル戦略の姿といえるだろう。

現在の富士通パソコンの事業体制は、国内・海外の法人向けパソコンの開発と生産はFCCLが行い、それを富士通が販売する仕組みだ。個人向けパソコンは国内・海外ともに、FCCLが開発、生産、販売を行う体制となっている。

その点で、今後の富士通パソコンのグローバル展開において鍵を握るのは、FCCLが主導して事業展開でき、さらなるエリア拡大が見込まれる海外コンシューマパソコン事業だといえるだろう。ここではグローバルに販売ネットワークを持つレノボグループとの連携も可能であり、レノボブランドの製品ラインナップにはない、FCCLならではの付加価値モデルによる提案も可能だ。富士通パソコンの海外ビジネスへの取り組みが、改めて注目される段階に入ってきた。