富士通は1981年5月20日、同社初のパーソナルコンピュータ「FM-8」を発売。2021年5月20日で40年の節目を迎えた。FM-8以来、富士通のパソコンは常に最先端の技術を採用し続け、日本のユーザーに寄り添った製品を投入してきた。この連載では、日本のパソコン産業を支え、パソコン市場をリードしてきた富士通パソコンの40年間を振り返る。掲載済みの記事にも新たなエピソードなどを追加し、ユニークな製品にフォーカスしたスピンオフ記事も掲載していく予定だ。その点も含めてご期待いただきたい。

ハイパーメディアパソコン「FM TOWNS」

1989年2月28日、まさに鳴り物入りという言葉通り、大きな話題を集めて登場したパソコンが「FM TOWNS」だ。

「パソコンが変わる、タウンズが変える」のキャッチフレーズで世に出たFM TOWNSは、当時、流行していたマルチメディアパソコンという言葉をあえて使わずに、「ハイパーメディアパソコン」という言葉を使った。富士通は「一人ひとりのお客さまが、ホビーからビジネスまで幅広く利用いただける新世代パソコン」と位置づけた。

TOWNSの名称は「街で使う感覚のパソコンをイメージして決定した」という。開発コードネーム「TOWNES」には「E」が入っており、事前にソフトウェアメーカーや販売店に配布された資料では、TOWNESという表記だった。本体価格は338,000円(税別)から。

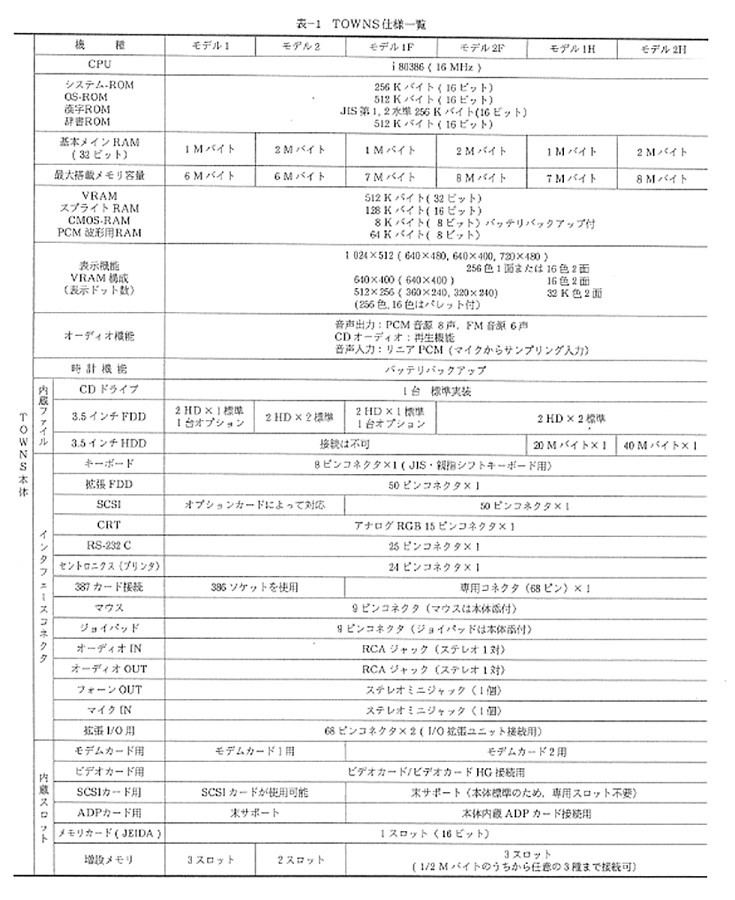

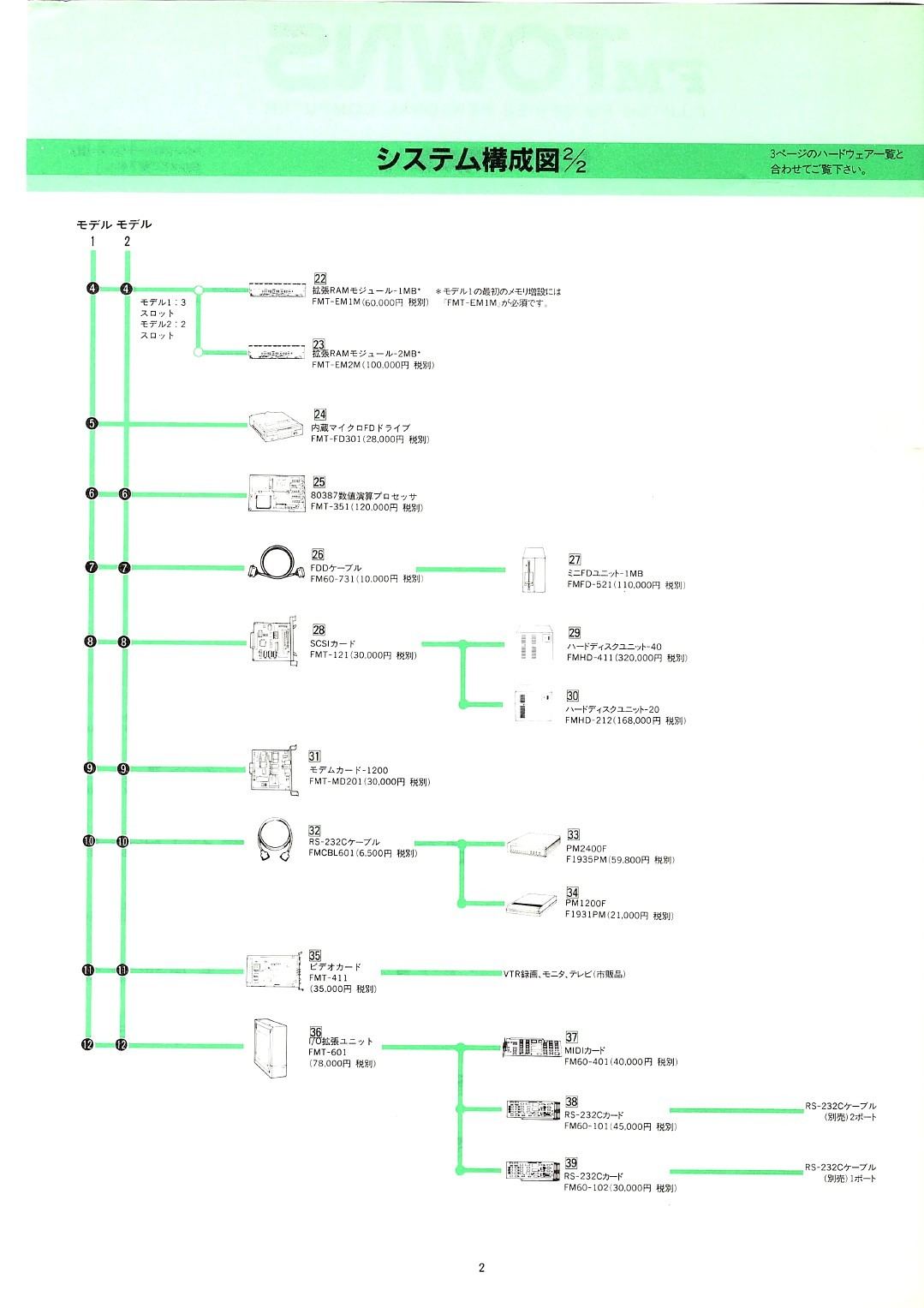

32ビットCPUにはIntelのi80386(16MHz)を採用し、OSは独自の「TOWNSシステムウェア V1.1」を搭載。MS-DOSエミュレータを利用することで、FMR-50向けに開発されたソフトウェアも利用できた。そして、FM TOWNSで最大の特徴といえるのが、日本のパソコンで初めてCD-ROMドライブを標準搭載したことだ。

1MBフロッピーディスク換算で540枚分の情報を1枚に収録できるCD-ROMは、絵や音をふんだんに使ったソフトウェアの提供が可能。FM TOWNSの発売時に27種類だったFM TOWNS用CD-ROMソフトウェアは、1989年12月には125種類にまで拡大した。

FM TOWNSは、通常のグラフィックス上で別のグラフィックパターンを自由に動かすことができ、動画などに最適なハードウェア機能である高速スプライト機能を持っていた。また、640×480ドットでは1,677万色中256色、320×240ドットでは32,000色の表示を実現。自然な色調の高速グラフィック表示が大きな特徴だった。

さらに、「Towns GEAR」と呼ぶオブジェクト指向のクリエイティブツールを用意したほか、FM TOWNS専用に用意した富士通ビジュアル通信サービス「Habitat」が利用できたりと、グラフィック面での強みを強調。なお、Habitatは、のちに他社のPCを含めて幅広く利用できるようになった。

オーディオ機能においては、FM音源に加えて、周囲の音をサンプリングしてそのまま音色として使えるPCM音源を採用。CDプレーヤーと同じデジタルオーディオ方式をサポートし、音楽CDの再生も可能としていた。

富士通の関係者は、「マルチメディアパソコンが、数値・文字・音声(音楽)・画像(映像)という4つの機能を個別に使える段階だとすれば、ハイパーメディアパソコンはこれらの機能を統合して利用できる一歩先を実現するものになる。他社に先駆けてこの分野に踏み込んだ」と評価。FM TOWNSのニュースリリースでも、「人間の感性に訴える豊かな表現力を実現するためにCD-ROMを標準搭載し、音と絵とブログラムを同時に扱えるハイパーメディアパソコン」とうたっていた。

ちなみに、NECがマルチメディアパソコンを打ち出したのは1991年10月のPC-98GSが最初。FM TOWNSはそれより2年半も早く、しかもマルチメディアの先を行くハイパーメディアをキャッチフレーズにしていたパソコンというわけだ。

10年続くアーキテクチャー

FM TOWNSの開発構想が動き出したのは1987年。

開発当初のテーマは「コンシューマ市場で売れる新たなPC」だ。このテーマをもとに、今後のパソコンの方向性や役割、そこで生かされる富士通の強みなどを議論。結果、プロジェクトチームが導き出した回答が「ユーザーに新たな世代と感じてもらえるパソコン。5年~10年は継続できるアーキテクチャーを実現する」ということだった。開発コンセプトは「パーソナル市場における90年代のアプリケーションプラットフォームの提供」であり、「長寿命・先進的アーキテクチャーの採用」がうたわれた。

富士通はFM TOWNSの前に、コンシューマ向けPCとして8ビットパソコン「FM77AV」を1985年10月に発売している。4,096色の同時表示とFM音源の標準装備など、パソコンでは画期的ともいえるグラフィック機能やオーディオ機能を実現していた。富士通社内でも、この領域では他社をかなりリードしたという自負があった。そのため、富士通の強みを生かせる部分として、グラフィック機能やオーディオ機能を追求する路線を踏襲して進化させることは、比較的早い段階で決まったという。

こうした機能を追求していくと、行き着くのは当然、マルチメディアということになる。数値や文字というコンピュータが得意としていた分野に加え、音声(音楽)と画像(映像)の機能を組み合わせて、これらを自由に表現できるパソコン(FM TOWNS)の開発が目標となった。

「鳥の鳴き声を文字で表現することはできる。だが、富士通の新たなパソコンは、鳥の鳴き声を自然な音で、自然のなかを飛ぶ動画と一緒に聴けるものになる。それは数年後のパソコンでは基本機能になっていく」――。開発プロジェクトチーム内では、そんな言葉が交わされるようになっていた。

音声や映像を扱うとなると、データ量も膨大になる。それを解決する切り札がCD-ROMだったのだ。1枚で540MBという大容量を扱えるCD-ROMによって、プロジェクトチームがイメージする新たな時代のハイパーメディアパソコンを実現できるのではないか――と考えたのだ。

開発初期の課題は、発売を想定している時期までに、CD-ROMがパソコンで広く利用できるメディアとして環境が整うかということだった。家庭向けパソコンに搭載するCD-ROMドライブとして、部材調達が可能な価格になっているか、安定供給されるかという点は、大きなポイントだった。言い換えれば、その目途がついたとき、初めてFM TOWNSの基本コンセプトが固まったと見ていい。

もうひとつはCPUの選択だ。8ビット機のFM77AVからステップアップするという流れを考えれば、16ビットCPUという選択肢もあったが、プロジェクトチームは32ビットCPUへと一気に引き上げることを決定した。

ハイパーメディアパソコンとして高い性能を実現するCPUが必要だったことも理由のひとつだが、決定を後押ししたのはソフトウェアメーカーの声。リッチなコンテンツを活用したアプリケーションの開発において、32ビットCPUならアドレス空間の制限などがなくなり、FM TOWNSならではのソフトウェアが開発できるという声が相次いだのだ。

採用したのは、Intelのi80386。80386ネイティブモードを利用することで、4GBの広大なリニアアドレス空間を使って、32ビット本来のパワーを発揮できた。検討段階ではコストの高さを懸念する声もあったが、富士通が目指したのは10年継続するアーキテクチャーある。それを実現するには、i80386しかないと結論づけた。ちなみに、FM TOWNSの開発プロジェクトチームは、ピーク時には60人以上が関わるという大規模なものだった。

異例の大規模プロモーション、東京ドームでイベントも

1989年2月28日、東京・丸の内の富士通本社で行われたFM TOWNS発表会見では、事前に約200本のテレビCMによるパソコン業界初のティーザー広告を実施した影響もあって、約200人の報道関係者が集まり、富士通の社内からも役員や担当部長、社員など約50人も参加。記者の周りを囲むように陣取った。

富士通の山本卓眞社長(当時)は、「FM TOWNSは、コンピュータ文明の新しい1ページを開くパソコン。FM TOWNSによってパーソナル分野に本格的に参入する」と宣言。関澤義専務取締役(当時)も、「富士通は、唯一、パーソナル分野で差をつけられている。この市場に向けて、ホビーからビジネスまで幅広く利用できるマルチパーパス、ハイパーメディアパソコンとして、FM TOWNSを発売する」と意気込みを見せた。先行するNECに対して、反撃の狼煙(のろし)をあげた格好だ。

販売プロモーションも、過去に例がない規模で展開された。東京・大阪・名古屋の3カ所に設置したFM TOWNSプラザのほか、全国43カ所の富士通プラザにおいて各種イベントを実施したほか、100万人のタッチ&トライを目指して全国9都市での巡回キャラバンを開催。加えて3万台限定で、特別価格で販売する発売記念セール、購入者にプレゼントが当たる発売キャンペーンなど、大規模なプロモーションが実施された。

そのなかでも最大のキャンペーンが、東京都文京区後楽の東京ドームを会場に、1989年3月10日~12日の3日間にわたって開催した「電脳遊園地IN東京ドーム」だ。1988年3月の東京ドームのオープンからわずか1年というタイミングでの開催であったが、現在に至るまで、東京ドームでパソコンだけのイベントが行われたのは富士通の電脳遊園地以外にはない。東京ドームを利用した企業イベントとしては、東京ガスに続いて2社目だった。

また、開催にかけた費用は約22億円と言われ、この投資規模もパソコンイベントとしては極めて異例だ。過去最大額の座はいまだに譲っていない(2021年6月現在)。約22億円の費用に関わる富士通社内の稟議書は、厚手のA4ファイルで5冊分にも達し、担当者は複数の紙袋にこれを詰め、両手に持って、責任者のハンコをもらいに社内を回っていたという逸話も残る。

東京ドームの会場には約400台のFM TOWNSを展示し、ソフトメーカーや周辺機器メーカーなど270社が出展。FM TOWNS向けをはじめとして約600種類のアプリケーションが展示されたほか、先端技術紹介ゾーンには当時の話題だったニューロコンピュータや音声通訳システムなど、富士通が開発した最先端技術も披露した。

開催初日は金曜日であったが、午前10時のオープン時からなぜか10代の子どもたちの姿が目立っていたほか、来場者の約3割が女性という、当時のパソコンイベントとしては珍しい結果も話題を呼んだ。

会場に設置されたビッグステージには毎日、人気タレントが登場(以下、敬称略)。山田邦子、早見優、酒井法子、ラッツ&スター、荻野目洋子、所ジョージ、河合奈保子、松本伊代のほか、ヒップアップ、B21スペシャル、ダチョウ倶楽部、たけし軍団、シティボーイズなども登場した。これだけの人気タレントを呼ぶのも、パソコンのイベントとしては異例中の異例だった。

だが、電脳遊園地の開催直前、富士通社内には激震が走った。FM TOWNSの発売とともに、富士通パソコンのイメージキャラクターに起用した南野陽子が、予定していた電脳遊園地のビッグステージへの出演を急遽中止することになったのだ。

南野陽子を起用したFM TOWNSのティーザー広告は1989年2月10日にスタートしたが、「2月28日、パソコンが変わる。富士通から」というキャッチフレーズで大きな話題を呼んでいた。東京ドーム初のパソコンイベントとなった電脳遊園地の告知でも、南野陽子を前面に打ち出して「来てね!」というメッセージを展開し、会期中の最大の目玉ステージとしていただけに、関係者は大きな衝撃を受けた。

富士通は南野陽子の出演中止の決定を受けて、開幕の2日前に「電脳遊園地ナイトステージのスケジュール変更について」という異例のニュースリリースを配信して出演中止を説明。3月8日付の朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の朝刊にも、出演が中止になった内容の広告を掲載することになったのだ。

ちなみに出演中止の理由は、南野陽子のスケジュールと疲労によるもの。南野陽子は日本テレビの24時間テレビ取材でカンボジア・タイ・ベトナムの3カ国でロケを行い、3月10日に帰国(24時間テレビの放送は8月26日~27日)。「これまでの芸歴とまったく異なる社会性の強い仕事の内容と、ハードなスケジュールの結果、精神的肉体的疲労がはなはだしく、このままでは帰国直後の電脳遊園地出演が難しいということで、所属プロダクションから申し入れがあった」としていた。

電脳遊園地は3日間の会期で15万人の来場者数を見込んでいたが、それを上回る18万人を動員して大きな盛り上がりを見せた。その一方で、FM TOWNSの出足は思いもよらない出来事を伴ってスタートすることになった。

なお、東京ドームを使用して富士通が主催したパソコン関連イベントは、1989年~1991年で4回を数える。第1回「電脳遊園地」の来場者数は上述のように18万人だったが、1989年12月9~11日開催の第2回「電脳遊園地ハイパージャングル」は11万3,550人、1990年12月15~17日の「電脳遊園地メディアポリス」は8万3,716人、名称を変更した第4回「電脳最前線ハイバーステーション」は1991年12月6~8日に開催され、8万1,220人の来場者数となった。1993年以降は、東京・新宿の新宿NSビル、東京・後楽の東京ドームシティプリズムホールなどを会場として、「電脳マルチメディアランド」といった名称でイベントが継続的に行われ、この取り組みは1996年まで続いた。