北海道大学(北大)は9月8日、新たに開発した超高真空極低温透過型電子顕微鏡を用いた実験を行い、星間分子雲で生成される水(H2O)、二酸化炭素(CO2)、一酸化炭素(CO)を含む氷微粒子が、これまで仮定されてきたような同心円状の玉ねぎ構造ではなく、CO2ナノ結晶を含む「非晶質H2O」にキラルなCO結晶が局所的に付着した形態であることを明らかにしたと発表した。

さらに、氷微粒子が原始惑星系円盤で加熱される際も、これまでの仮定と大きく異なる形態変化を示すことを見出したことも併せて発表された。

同成果は、北大 低温科学研究所 宇宙物質科学・宇宙氷雪学グループの香内晃教授、同・柘植雅士助教、東京大学大学院 総合文化研究科 附属先進科学研究機構/同研究科 広域学専攻の羽馬哲也准教授、北大 低温科学研究所 宇宙物質科学・宇宙氷雪学グループの大場康弘准教授、東京工業大学 大学院理学院 地球惑星科学系の奥住聡准教授、名古屋大学大学院 環境学研究科 地球環境科学専攻 地球惑星物理学の城野信一准教授、茨城大学 理工学研究科(理学野)物理学領域の百瀬宗武教授、東京都立大学大学院 理学部化学科/理学研究科化学専攻の中谷直輝准教授、国立天文台 科学研究部の古家健二特任助教、新潟大学 研究推進機構 超域学術院の下西隆助教(研究准教授)/卓越研究員、北大 低温科学研究所 宇宙物質科学・宇宙氷雪学グループの山﨑智也特任助教、同・日髙宏助教、同・木村勇気准教授、北大 低温科学研究所 相転移ダイナミクス分野の村田憲一郎助教、北大 低温科学研究所の藤田和之技術職員、JAXA 宇宙科学研究所の中坪俊一氏、東京大学大学院 理学系研究科 附属宇宙惑星科学機構の橘省吾教授、北大 低温科学研究所 宇宙物質科学・宇宙氷雪学グループの渡部直樹教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

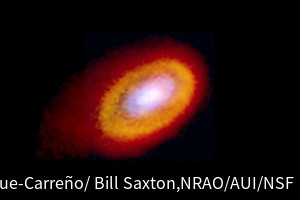

新たな恒星や惑星のもととなる可能性のある星間分子雲は、さまざまな元素のほか、H2O、CO2、COを含む氷微粒子も多量に含みつつ、極低温(-263℃)で宇宙を漂っているとされている。

これまで、これらの氷はすべて非晶質であり、有機物に覆われた珪酸塩を核として、その周りを玉ねぎ状(=同心円状)に取り囲んでいると考えられてきた。また、分子雲が次のステージに進んで原始惑星系円盤ができた際には、COから順番に結晶化・昇華が起こり、玉ねぎ構造は変化しないとも考えられてきたという。

しかし今回、研究チームは、この仮定が本当に正しいのかどうかを改めて調べてみることとし、星間分子雲が存在する極低温、超高真空の環境を模して種々の組成の氷を作り、それを観察することができる「超高真空極低温透過型電子顕微鏡」を開発したという。

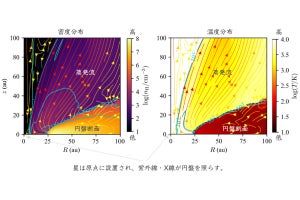

そして、星間分子雲の条件でH2O、CO2、COが固体(氷)になったとき、できた氷が結晶か非晶質かを決めるダイヤグラムの作成に挑んだほか、非晶質の氷が結晶化するために必要な時間の測定が行われたところ、H2OとCO2は非晶質になり、COは結晶になることが判明したという。また、CO2は短時間(10万年程度)で結晶化し、非晶質のH2O中にナノメーターサイズの結晶として含まれることも明らかとなった。

また、これらの結晶の形態、特に、薄い膜状になるのか(玉ねぎモデルに該当)、島状になるのかの観察からは、CO結晶とH2O結晶(氷Ic)のいずれも島状になることが判明したという。

-

透過型電子顕微鏡写真・電子回折像とその模式図。(a)CO結晶。CO結晶は、-254℃において非晶質H2O上にCOガスを蒸着させて作成された。コントラストの強い(=黒色部分)がCO結晶に相当し、グレー部分は非晶質H2Oを示す。(b)H2O結晶(氷Ic)。氷Ic結晶は、有機物薄膜上に蒸着した非晶質のH2Oを-133℃に加熱することで結晶化が行われた。できた結晶は薄膜状ではなく、島状になっている(コントラストの強い部分)。(出所:北大プレスリリースPDF)

さらに、これらの結果から、星間分子雲の氷微粒子は、CO2ナノ結晶を含む非晶質H2OにキラルなCO結晶が付着した形態であることが判明したとするほか、CO結晶は、水晶のように右手系と左手系の両方の構造を取り得るキラルな結晶であり、宇宙で最初にできたキラルな結晶と考えられるという。

-

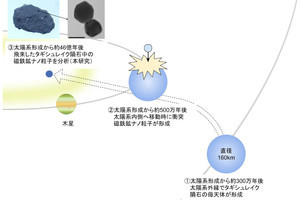

星間分子雲でできた氷微粒子が原始惑星系円盤で加熱されたときの形態の変化の模式図。上段が従来説、下段が今回提唱された新しい説。今回の説の図には、微粒子の最表面にある物質名が記されている。これまでは、玉ねぎ構造が仮定され、非晶質氷の結晶化・昇華を順番に繰り返すと考えられてきた。しかし今回の研究により、その描像は異なることが明らかにされた (出所:北大プレスリリースPDF)

この結果を踏まえ研究チームでは、これまで玉ねぎ状の構造を仮定して議論されてきた多くの現象について見直しが必要になるとしている。

原始惑星系円盤では、球状の氷微粒子同士が衝突した際に、「ころがり」によって衝突エネルギーを逃して付着し、やがて惑星の卵である微惑星にまで成長すると考えられてきた。しかし、今回の成果を踏まえると、ことはそのように単純ではないことが見えてきたと研究チームでは説明しており、今後の研究の進展が期待されるとしている。