北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)およびJAIST発ベンチャーであるBioSeedsは9月8日、唾液から直接、極めて微量の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を検出できる高度な等温核酸増幅法の一種である「RICCA」(RNA Isothermal Co-assisted and Coupled Amplification)を開発したことを発表した。

同成果は、JAIST マテリアルサイエンス研究科 機能化学専攻(バイオ系)のRadhika Biyani大学院生、BioSeedsのKirti Sharma氏、京都大学 大学院農学研究科 食品生物科学専攻 酵素化学分野の兒島憲二助教、BioSeeds/ ビヤニ・バイオソリューションズのMadhu Biyani氏、ビヤニ・バイオソリューションズのVishnu Sharma氏、同・Tarun Kumawat氏、京大大学院 農学研究科 食品生物科学専攻のKevin Maafu Juma大学院生、大阪母子医療センター 免疫部門の柳原格部長、関西学院大学 生命環境学部 生物科学科の藤原伸介教授、東北大学 災害化学国際研究所 災害医学研究部門 災害感染症学分野の児玉栄一教授(東北大 医学系研究科兼任)、JAIST マテリアルサイエンス系 生命機能工学領域の高村禅教授、JAIST マテリアルサイエンス研究科 機能化学専攻(バイオ系)の高木昌宏教授、京大 農学研究科 食品生物科学専攻 食品生命科学講座の保川清教授、JAIST マテリアルサイエンス系 生命機能工学領域のビヤニ・マニッシュ特任教授らの産学連携の国際共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査には、主にRT-PCRが用いられているが、検査室が必要であったり、サンプルの前処理が必要であったりするため、現場での検査は難しく、また短時間での大量検査も難しいといった課題を抱えている。

PCRに類似した分子検査を行う方法としては、「LAMP」(Loop-mediated Isothermal Amplification)や、「SDA」(Strand Displacement Amplification)などの等温核酸増幅法もあり、実際に利用されているが、これらの方法は、PCRと比較して特異性や感度が低いとされているほか、これらの方法の多くも実験室でのウイルスRNAの分離、溶解、精製、増幅など、時間を要する前処理が必要とされている。

一方で、新型コロナの終息の気配は見えないことから、感染拡大を防ぐために、医療現場においてその場で新型コロナ感染の有無を迅速かつ高感度で行える高い信頼性を有する検査法の実現が求められている。

そうした課題解決に向け研究チームは、ウイルスRNAの標的配列を、特別な装置を必要とせず、現場で正確に検出できる高感度かつ超高速な方法を開発する技術の開発を進めてきており、今回、新たな検査技術「RICCA」として実を結んだという。RICCAを用いることで、新型コロナのアルファ株とデルタ株を検出できることも確認済みで、ほかの変異株にも適応できるものと考えられるという。

RICCAの検査手法は簡単で、医療現場での使用も可能な仕組みだという。アッセイに必要なものは、ヒートブロック(恒温槽)と、25種類の試薬を含む混合液があらかじめ入ったチューブのみで、RNA特異的増幅とDNA特異的増幅を同時に行うことが可能な仕組みとなっているとする。

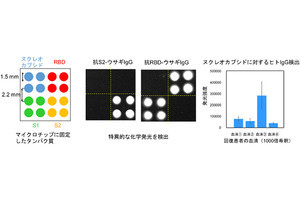

-

(A)SARS-CoV-2ウイルスを直接その場で検査できる検査技術となるRICCA。(A')RICCAによる熱不活化SARS-CoV-2ウイルスの検出結果。(B)閉鎖的なサンプル保持容器。(B')サンプル保存容器を用いた、10ヒト唾液中での熱不活性化SARS-CoV-2ウイルスの検出例 (出所:JAIST Webサイト)

またRICCAの総測定時間15~30分で、その場で即時に検出結果を得られるほか、検査コストも既存のRT-PCR法などと比較して、テストあたりの推定コスト500円未満と安価であるため、より広範囲な用途に適用可能と考えられるとするほか、その場検査や、検査設備を簡単に調達できない地域などでの検査手段として、実用化を目指しているとしている。

さらに、現在は、RICCAのロボット化およびモバイルプラットフォームの設計も行っているとしており、モバイルプラットフォームが実現すれば、サンプル輸送の負担が軽減され、新型コロナ診断を消費者自らが直接実施することも可能となることも期待されるとしている。