名古屋大学(名大)は8月30日、ヒトに感染して重篤な症状をもたらす危険性のある多くのウイルスの自然宿主であるコウモリを調べ、ウイルス感染に対する哺乳類の自然免疫応答の分子メカニズムを新たに発見したと発表した。

同成果は、名大大学院 生命農学研究科のロナルド・タリガン大学院生(現・インドネシア・ボゴール農科大学講師)、同・勝田哲史大学院生、同・竹前等研究員(現・東京農工大学 感染症未来疫学研究センター 産学官連携研究員)、山口大学 共同獣医学部の下田宙准教授、国立感染症研究所 獣医科学部の前田健部長、名大大学院 生命農学研究科の飯田敦夫助教、同・本道栄ー教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、ウイルス全般と、そのホストなど関連を含めた分野を扱う学術誌「Virus Genes」に掲載された。

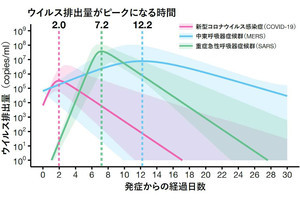

コウモリは、ヒトに感染すれば重篤な健康被害を引き起こす危険性の高いいくつものウイルスの自然宿主として知られている。それらのウイルスには、ウイルス性出血熱のエボラやマールブルグ、脳炎を起こすヘンドラやニパ、SARS(サーズ)こと重症急性呼吸器症候群、MERS(マーズ)こと中東呼吸器症候群などがある。

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)についても、同じコロナウイルスの仲間であるSARSやMERSの自然宿主であることなどもあって、コウモリが自然宿主である可能性が取り沙汰されているが、今のところ確定はされていない。

日本ではコウモリを食すような習慣はほぼないが、世界にはコウモリを食料としている地域もあり、コウモリとウイルスとの関わりを理解することは、公衆衛生における重要な課題となっている。

コウモリ由来のRNAウイルスの一種に、「コウモリオルソレオウイルス」(PRV)がある。ヒトにも感染するウイルスであり、過去に日本でも検出されたことがある。PRVの病原性は、突然変異やインフルエンザウイルスが同様に持つゲノムの「遺伝子再集合」によって異なる遺伝情報に変化する可能性があり、潜在的な脅威として注視すべきウイルスの1つとされている。

-

ウイルスが自然宿主からヒトへ感染するまでの伝播モデル(例はMERS)。自然宿主(コウモリ)および中間宿主(ラクダ)では顕著な臨床症状を示さないが、ヒトに感染した場合に重篤な健康被害を引き起こす (出所:名大プレスリリースPDF)

今回の研究では、ユビナガコウモリ、クビワオオコウモリ、キクガシラコウモリ、ルーセットオオコウモリの4種と、ヒトおよびハムスターの腎臓由来の培養細胞が用いられ、PRVを感染させての細胞毒性評価が実施された。

細胞変性および細胞死を指標とした評価が行われた結果、3種のコウモリ細胞株において、ほかの細胞種に比べ高い抗ウイルス活性が観察されたという。その3種とは、キクガシラ、ユビナガ、ルーセットで、ヒトやマウス、クビワの細胞では感染1日後の段階で半数以上が細胞死に至ってしまったという。

-

ウイルス感染した哺乳類培養細胞の生存率。ヒトおよびハムスターでは、感染1日後の段階で半数以上の細胞が生存できない。それに対してコウモリでは、4種中3種でウイルス感染による細胞死の割合が低く抑制されている (出所:名大プレスリリースPDF)

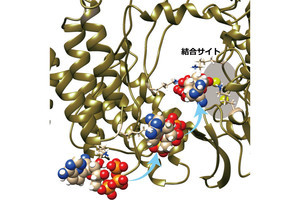

また、抗ウイルス活性を示した細胞種においては、「パターン認識受容体」(TLR3、RIG-I、MDA5)と、「インターフェロン」(IFNB、IFNL1)遺伝子の発現が上昇するという共通点が見出されたとするほか、遺伝子機能抑制実験により、これらの遺伝子が感染後のウイルス複製に関与することが示唆されたという。

-

パターン認識受容体遺伝子の機能抑制によるウイルス複製量の変化。キクガシラコウモリ由来の細胞においては、RIG-I遺伝子の機能抑制により感染後のウイルス複製量が有意に増加する (出所:名大プレスリリースPDF)

この結果について研究チームでは、パターン認識受容体およびインターフェロン遺伝子は、コウモリにおけるウイルス感染に伴う臨床症状の軽減に寄与し、自然宿主としての形質を決定する要因の1つである可能性があるとしている。

ちなみに研究チームは、日本脳炎ウイルスおよび脳心筋炎ウイルスにおいても、同様の遺伝子群が感染後の細胞変性の軽減に関わっていることを2020年に報告しており、今回明らかにされたパターン認識受容体およびインターフェロン遺伝子は、複数の異なるウイルス種に共通して使用できる薬剤開発のターゲットとなり得る可能性があるとしているほか、培養細胞を用いた簡便な評価法は、ほかの動物種が潜在的な自然宿主になり得るかどうかの推定に応用できる可能性があるとしている。