名古屋大学(名大)、京都大学(京大)、東北大学、金沢大学の4者は7月9日、JAXA 宇宙科学研究所(ISAS)の科学衛星「あらせ」の観測データから、宇宙空間で電波を生み出すイオン陽子の集団を検出することに成功し、宇宙空間で自発的に電波が生み出されている仕組みを明らかにすることに成功したと発表した。

同成果は、名大 宇宙地球環境研究所(ISEE)の小路真史特任助教、同・三好由純教授、同・Lynn M. Kistler特任教授(米・ニューハンプシャー大学兼務)、ISASの浅村和史准教授、京大 地磁気世界資料解析センターの松岡彩子教授、東北大 大学院理学研究科 惑星プラズマ・大気研究センター笠羽康正教授、JAXAの松田昇也特任助教、金大 学術メディア創成センターの笠原禎也教授、ISASの篠原育准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

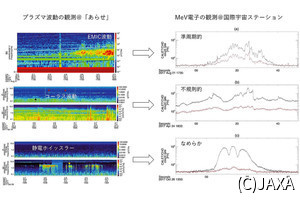

高度400kmから約10万kmまでの間の地球周辺の宇宙空間はジオスペースと呼ばれ、そこに存在する電子と、イオンからなる「プラズマ」から、さまざまな電波が自然発生し、プラズマの分布やエネルギーを変えてしまうことが知られている。

中でも、周波数1Hz程度の「電磁イオンサイクロトロン波動」と呼ばれる電波は、放射線(放射線帯の電子)の分布を変えたり、オーロラの発生に寄与したりすると考えられている。

この電波が放射される様子は、理論的な予想により、プラズマの中から発生すると考えられてきた。しかし、これまでのところ、プラズマの中から電波が発生する瞬間を観測することはできていなかったという。

-

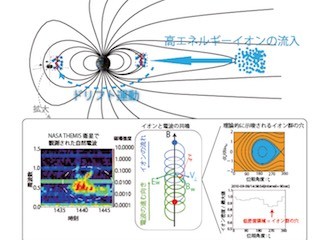

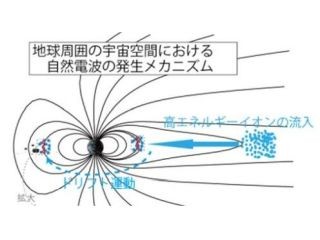

ジオスペースにおける電波「電磁イオンサイクロトロン波」発生の様子。右上の挿図は周波数が下がる電磁イオンサイクロトロン波との共鳴の様子、下は周波数が変わらない電磁イオンサイクロトロン波が発生したときの陽子との共鳴の様子が示されている。どちらも密度の不均一(山)が観測されるが、周波数が一定の場合から降下するものに変化したとき、山が位相角(図中波動磁場Bwと粒子の山のなす角度)の小さい方に移動することが示唆されている (出所:共同プレスリリースPDF)

このような背景を受け、研究チームが新たに開発したのが、電波とプラズマの位相関係からプラズマ分布の揺らぎを特定し、相互のエネルギー授受を求める新しい解析手法だという。そして、JAXAが2016年12月に打ち上げたのがジオスペース探査衛星「あらせ」が捉えたデータなどを組み合わせる形で、今回開発された解析手法が適用された。

解析の結果、電波「電磁イオンサイクロトロン波」が、宇宙空間において数KeVのエネルギーを持つ陽子により発生する瞬間をとらえることに成功し、実際に電磁イオンサイクロトロン波の周波数が下がる様子を知ることができたという。

さらに、電波が発生しているときには、その場所に存在する陽子群の中に、対称にできた陽子の集団が電波の周波数が変動するにしたがって非対称な陽子の集団に変化していく様子も発見したほか、このイオンの固まりの存在によって、イオンのエネルギーが、周波数を降下させる電波を生み出していることが実証されたとしている。

-

(上)「あらせ」で観測された電波「電磁イオンサイクロトロン波」の磁場の強さの時間変化。(下)「あらせ」による宇宙空間の陽子の観測の時間変化。縦軸に画像1に示されている波との位相角度が表されている。色で陽子の数の多さが示されており、各時刻の最大値が点で示されている。点線で示された、電波の周波数が下がる時間前後から位相角度が中心180度付近から小さい値に移る様子が示されており、画像1における陽子の密度の山の移動に対応している (出所:共同プレスリリースPDF)

今回開発された解析手法は、今後、宇宙プラズマの中で発生しているさまざまな種類の電波の分析に応用されていくことが期待されると研究チームでは説明しており、特に、「あらせ」の電子の高時間分解能データに今回の解析手法を適用することにより、明滅するオーロラを作り出している起源といわれ、電子の旋回運動と共鳴する、周波数数千Hzの電波「ホイッスラー波動」(コーラス)が生まれる様子の解明などにつながることも期待されるとしている。