金沢工業大学(金沢工大)は6月30日、fMRI(機能的核磁気共鳴画像法)による計測と、被験者にコントラストを区別してもらう心理物理実験を行った結果、コントラストの印象を決める明暗情報を伝える輝度信号は、周りに鮮やかな色(彩度の高い色)を出すよりは、淡い色(彩度の低い色)を出す方がより強く抑制されること(脳内においては強い色信号よりも弱い色信号の方が、輝度信号を抑制する効果が高いこと)を示したと発表した。

同成果は、金沢工大 情報フロンティア学部 メディア情報学科の根岸一平准教授、高知工科大学 情報学群/総合研究所 視覚・感性統合重点研究室の篠森敬三教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、知覚と間隔認知などの脳科学や神経科学、さらにはAIなども含めた分野を扱う学術誌「Frontiers in Neuroscience」に掲載された。

コンストラストの低い印象を受けるものの1つに、色あせた写真がある。ぼんやりとしたイメージを受けるこの現象は経験的に昔からよく知られており、経年変化によって写真の色が薄くなったのと同時に、境界でのコントラストも下がったなどと考えられてきた。しかし実際のところ、なぜそのような見え方になるのかは明らかではなかったという。

そこで研究チームは、13名の被験者の脳をfMRIで計測することに加え、コントラストを区別してもらう心理物理実験を実施することにしたという。

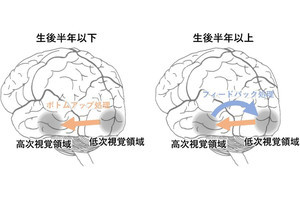

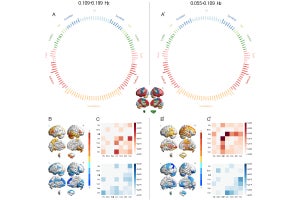

最初に被験者の視野中に複数の円形色刺激を呈示する脳計測実験を実施。その結果、色刺激の彩度が無彩色のときに脳活動は最大となり、そのほかの3つの条件では彩度が小さい(淡い色)ほど脳活動も小さくなるという結果が得られたという。

このとき、計測された脳活動に最も影響していると考えられたのは、視野の大部分を占めている無彩色の輝度パターンだったという。そのため、淡い色が呈示されているときには、輝度に対する脳活動が抑制されているのではないかと推測。その確認のため、背景の輝度パターンを取り払った黒背景の刺激を用いて同様の実験を実施。その結果、彩度の違いによって脳活動に有意な差は見られず、淡い色が輝度に対する脳活動を抑制しているという説を裏付ける結果が得られたという。

この脳活動の違いと知覚との対応を調べるため、最初の実験と同じ円形の色刺激を呈示した状態でのコントラスト感度に対し、心理物理実験による測定を行ったところ、同様に淡い色が呈示された際に、ほかの条件よりもコントラスト感度が有意に低下していることが判明。淡い色が輝度に対応した脳活動を抑制するという、最初の実験で唱えられた説と一致した結果が確認されたという。

これらの結果から、コントラストの印象を決める明暗情報を伝える輝度信号は、周りに鮮やかな色を出すよりは、淡い色を出す方がより強く抑制されること、つまり脳内においては強い色信号よりも弱い色信号の方が、輝度信号を抑制する効果が高いこと、ならびに以下の2点が判明したとする。

- 淡い色だけで構成されている画像では、シャープな印象を作るためには輝度コントラストを強めなければならないことが示された

- 色が薄くなった(色あせた)古い写真の画像修復では、色の彩度をもとに戻すだけでも、シャープな画像印象の復元に有効であることが示された

今回の実験結果から、脳は画像認識において色の強さと輝度が作るエッジの強さ、つまりコントラストのバランスを取っていることが考えられるという結論を得たという。その結果、全体が淡い色(彩度が低い色)の写真では、ぼやける(コントラストが弱い)印象がもたらされるとしている。

またこのことから、色の薄いパステルカラーを多用したデザインでは、色の印象の弱さを心配しなくてよい一方で、コントラストの印象が弱くなることに配慮しなければならないなど、さまざまな色デザイン分野への応用が期待されるとしている。

なお、研究チームでは今後、今回の実験では色刺激の彩度を一律に変えたが、異なる彩度の色が同時に存在するより現実に近い場面でこの現象がどのように働くかを調べ、実際のデザインへの応用を目指すとしている。