理化学研究所(理研)は5月11日、同研究所の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー」において、新開発した3次元時間射影型飛跡検出システム「SPiRIT」を用いて、RIビームの衝突によって生成させた中性子過剰な高密度核物質(原子核密度の1.5倍)の硬さの測定に成功したと発表した。

同成果は、理研 仁科加速器科学研究センター RI物理研究室の磯部忠昭専任研究員、同・西村美月特別研究員(研究当時)、同・櫻井博儀室長、理研 多粒子測定装置開発チームの大津秀暁チームリーダー、理研 情報処理技術チームの馬場秀忠チームリーダー、京都大学 理学部の村上哲也講師(研究当時)、米・ミシガン州立大学のビル・リンチ教授、同・ベティ・ツァング教授、米・テキサスA&M大学のシェリー・ヤネロ教授、同・アラン・マッキントッシュ研究員、ルーマニア・物理学核工学研究所のミルセア・ダン・コズマ上級研究院のほか、ポーランド・核物理学研究所、韓国大学、独・ダルムシュタット工科大学、独・重イオン研究所、ポーランド・ヤギェウォ大学、東京工業大学、東北大学、立教大学、オランダ・原子物理学研究所、クロアチア・ルダーボスコヴック研究所、韓国・基礎化学研究所、中国・精華大学の研究者も参加した総勢62名による国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会発行の学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

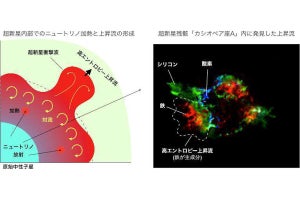

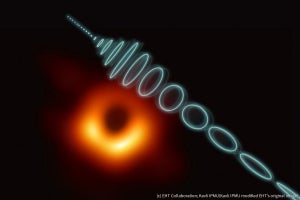

太陽の8倍から30倍ぐらいまでの質量を持つ大型の恒星は、生涯の最期に超新星爆発を起こし、この宇宙において最も高密度な天体である中性子星を残すと考えられている(太陽質量の20倍ぐらいから30倍ぐらいまでは、条件の違いで中性子星になる場合とブラックホールになる場合とがあり、30倍以上になってくるとほぼブラックホールになるとされる)。

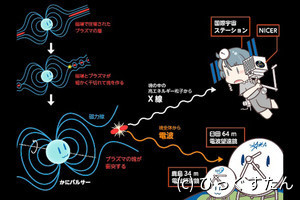

中性子星は太陽と同程度の質量(太陽質量は約198穣kg)を持ちながらも、半径はわずか10kmほどしかない。月の半径ですら1700km以上あることを考えると、どれだけ小さな天体かがわかるだろう。70万km弱の半径を持つ太陽が、7万分の1のサイズにまで圧縮されているようなものであり、それがとてつもない高密度であることは想像に難くない。

通常、物質を構成する原子は、原子核とその周囲を巡る電子からなる。そして原子核を構成するのが陽子と中性子だ。原子核から見て電子は離れた位置を巡っており、つまり原子はすき間だらけのスカスカな状態であることがわかっている。

しかし中性子星のある程度の深さから下、特に中心部などはとてつもない圧力となるため、陽子が電子を吸収せざるを得なくなる。両者が合体した結果、中性子となってしまうのだ(中性子星の表面など表層部分の圧力はそこまで高くないので、全体の5%程度は陽子や電子など、中性子以外もあると推測されている)。原子核密度の5~7倍にもなる超高密度状態だという。

陽子が電子を吸収して中性子に変わらざるを得ない状況ということは、原子が原子でいられないということだ。電子がなくなることでスカスカな空間もなくなり、そして残された中性子たちが限界ギリギリまですし詰め状態となっているのである。

中性子星の中心部は余りにも高密度なため、1cm3あたりの重量が1兆g(=100万t)にもなるほどだという。3万6000tの東京スカイツリーを27塔合わせたとしても、まだ角砂糖の方が重たいということである。

このようなとてつもない極限の高密度となっている中性子星の内部構造は、物質を押した際にどのぐらい硬いかもしくは柔らかいかを示す「状態方程式」で表される。これまで、中性子星内部の状態方程式、つまり中性子内部の硬さはさまざまな観測や実験を通して調べられてきた。しかし、中性子星内部に存在するような超高密度物質を、現在の人類の技術力で実験室において作り出すこと、それも安定して作り出すことなどは絶対に不可能だ。

そのため、これまでは加速した原子核を別の原子核に衝突させることで、高密度状態を作り出すという方法が主に用いられてきた。しかし、このとき生成される高密度核物質は一瞬で崩壊してしまうため、衝突でどんな物質ができたかを調べることは困難だったのである。

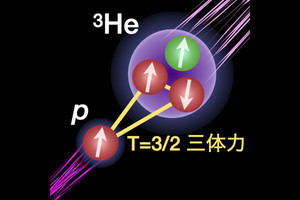

そこで国際共同研究チームは今回、間接的な方法を使って中性子星内部の硬さを導き出すことにしたという。その方法とは、まず加速器を使って中性子数を人工的に増やしたり減らしたりした質量数の異なる原子核同士を衝突させることから始まる。次に、その衝突で生成された高密度核物質の情報を持って放出される「荷電パイ中間子」を系統的に測定。その結果を理論モデルと比較することで、導き出すというものである。

今回の研究では、理研の重イオン加速器施設RI(Radio Isotope:放射性同位元素)ビームファクトリーにおいて、安定同位体が多く存在するスズ(Sn)のRIビームを用いて、中性子が通常よりも多い高密度核物質と中性子が通常よりも少ない高密度核物質の2種類が生成された。

前者の生成には、スズ-132原子核(132Sn、陽子数50、中性子数82)をスズ-124原子核(132Sn、中性子数74)に衝突させ、後者の生成には、スズ-108原子核(108Sn、中性子数58)をスズ-112原子核(112Sn、中性子数62)に衝突させることで生成。衝突させるスズ原子核のエネルギーは核子あたり270MeV程度で、このエネルギーでは衝突中心部分の密度は原子核密度の1.5~2倍程度に達するという。

生成された中性子の多い高密度核物質と少ない高密度核物質の硬さの違いを比べるには、衝突によって放出される荷電パイ中間子を始めとする多くの粒子の同時測定が必要だ。そこで、理研はミシガン州立大との共同により、3次元時間射影型飛跡検出システム「SPiRIT」が開発された。

-

3次元時間射影型飛跡検出システム「SPiRIT」。(左)多粒子測定装置「SAMURAIスペクトロメータ」にインストールされたSPiRIT。(右)インストール時の様子。矢印部分がSPiRIT (出所:理研Webサイト)

このシステムは、1m3程度の体積を持つ荷電粒子検出器を多粒子測定装置「SAMURAIスペクトロメータ」にインストールしたものであり、RIビームの衝突によって発生する多くの粒子を一度に測定することが可能だ。そして、実際に中性子数を制御した2つの高密度核物質の系から生成される荷電パイ中間子を系統的に測定することに成功したとした。

これまで、高密度核物質の状態方程式を決定する有力な方法として、原子核同士の衝突を数値的に記述する「輸送理論モデル」を用いた理論計算により、荷電パイ中間子の測定が提案されていた。

今回測定された荷電パイ中間子は、原子核密度の1.5倍の高密度核物質の情報を持っていると考えることができるという。2つのそれぞれの系から放出された荷電パイ中間子のエネルギー分布比の違いを、輸送理論モデルと比べた結果、1.5倍原子核密度における中性子核物質の硬さ(圧力)は、13±10MeV/fm3[(2±1.5)×1029気圧]であることが判明したとする。

-

SPiRITで測定された荷電パイ中間子のエネルギー分布比。左は中性子が多い高密度核物質、右は中性子が少ない高密度核物質から放出された荷電パイ中間子のエネルギー分布比。赤線と青線は理論モデルによる状態方程式(物質の硬さ)の大小の違いが示されている。実験値(黒丸)からどの硬さがもっともらしいかを推定した結果、青線と赤線の中間値の硬さがもっともらしいことがわかった。実線と破線は、計算における不確定要素の1つである質量パラメータの違いが示されている。今回は、2つの系において、硬さの違いを理論モデルと比較することで、1.5倍原子核密度における中性子核物質の硬さが導出された (出所:理研Webサイト)

(2±1.5)×1029気圧は、5穣~35穣気圧に直せるが、1穣は、1000京に10億をかけた数であり、今回は1.5倍の原子核密度で、中性子星の中心部は5~7倍と推定されていることから、中心部の圧力さらに高い気圧になることが予想される。

研究チームによると、今回、求められた1.5倍原子核密度の中性子過剰な核物質における状態方程式(硬さ)は従来よりも高精度であり、中性子星の内部構造の理解にとどまらず、中性子星合体や超新星爆発における元素合成過程を数値計算する上で必須の情報だという。そのため、今後、より高密度かつ中性子のより多い原子核物質を測定することで、元素合成過程の詳細が解明されるものと期待できるとしている。