「焦点距離が異なるのに、大きさもフィルター径も価格も同じ」という異色の単焦点レンズがあるのをご存じですか? タムロンのソニーEマウント用の広角F2.8単焦点レンズ3兄弟です。緊急事態宣言は明けましたが、依然として旅行は難しいという方も多いはず。でも写真は撮りたい……というときは、軽い広角レンズ1本で近所を撮り歩いてはいかがでしょうか。自分の足で寄ったり引いたりする工夫も楽しくなるはずです。そこで、これら3本のレンズの魅力を改めて検証してみました。コッソリ買い増しても嫁さんにバレにくい、というステルス性能も見逃せませんよ。

サイズやフィルター径、価格も同じ“単焦点3兄弟”

タムロンの交換レンズといえば、長らく高倍率タイプを中心としたズームレンズが看板商品となっています。安くて便利でよく写る、とカメラマンの味方というべき存在です。

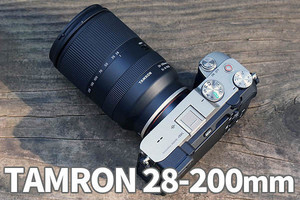

2018年は「28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)」、2019年は「17-28mm F/2.8 Di III RXD (Model A046)」、そして2020年は「70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)」と、ソニーEマウント用のリーズナブルで明るいズームレンズを相次いで投入。ズーム倍率が他社よりやや低めとはいえ、広角・標準・望遠のいわゆる“大三元ズーム”一式が30万円以下で買えるのは衝撃です。さらに、高倍率の「28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)」と、300mmまでカバーする「70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD (Model A047)」も発売し、あらゆるニーズに応えてくれます。

タムロンはズームばかりではなく単焦点にも注力しており、ソニーEマウントの「20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050)」、「24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F051)」、「35mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F053)」という単焦点トリオもラインアップしています。3本とも明るさはF2.8で共通。さらに、鏡筒(外装部分)のサイズも最大径73mm×全長64mm、そして驚くことに希望小売価格までまったく同じなのです。単焦点レンズといえば、標準レンズを境に、焦点距離が短くなったり長くなったりするとサイズや価格がアップするのが常。20mmと35mmでまったく同じというのは異例です。いずれも希望小売価格は50,600円で、実売価格は3本とも38,000円前後で推移しています。

-

左から20mm、28mm、35mm。レンズ自体のサイズはまったく同じで、刻印を見なければ違いが分からない。唯一、35mmだけ付属のレンズフードの形状が異なる。実売価格は3本とも38,000円前後となる

同じアングルで3本を撮り比べてみた(左から20mm、28mm、35mm)。20mmと24mmはわずかな違いに見えるが、左下や右下を見ると写っている範囲が違うのが分かる。24mmと35mmはだいぶ違ってくる

少女の像を同じ大きさに写してみた(左から20mm、28mm、35mm)。背景の距離感や範囲が変わっていくのが分かる。焦点距離を変えるということは、単に写る範囲を変えるだけではなく、主題と背景をアレンジすることなのだ

実際のところ、サイズについていえば理論上もっとも大きくなる20mmに合わせて鏡筒を設計し、それを24mmや35mmにも流用したという感じです。したがって、35mmはスペックの割にやや大きいのですが、部品を共通化することでコストダウンを図っているのでしょう。とはいえ、カメラ側の搭載機能である「ファストハイブリッドAF」や、写りの“アラ”をデジタル処理でカバーする「レンズ補正」に対応。小型軽量や低価格を実現したのは、カメラ側のレンズ補正を効果的に生かした結果だと思います。

ゆがみや周辺光量の低下、倍率色収差(周辺部に起こりやすい色のズレ)を抑えたレンズを設計すると、大きくて重たい製品になってしまいます。その補正をデジタル処理に任せることで、レンズは小型軽量化することができます。どこまでデジタル処理に頼るかは設計者のサジ加減ですが、補正済の画像をリアルタイムに確認できるミラーレス機では、積極的に使おうというメーカーが多いようです。ちなみに、20mmは歪曲をデジタル処理で大きく補正していますが、逆に「レンズ補正」をオフにするとゆがみやにじみが現れ、オールドレンズのような味も感じられます。

作例(20mm F/2.8 Di III OSD M1:2)

-

αシリーズには手ぶれ補正を内蔵しているカメラも多いので、手持ち+スローシャッターのこうしたスナップも安心して撮影できる。絞り開放だが中央部はまずまずの解像感。周辺はさすがに少し画質が落ちるが、フルサイズで20mmということを考えれば十分すぎる描写だと思う(α7R IV使用、ISO100、1/8秒、F2.8)

近接性能に優れるのもポイント

実際の描写は3本とも非常にハイレベル。F2.8といえば大口径ズームと同じ明るさですが、画質はハイスペックなズームレンズと同等か、むしろ上という印象です。高いコーティング技術ももちろんですが、20mmと24mmが9群10枚、35mmは8群9枚とレンズ構成がシンプルなため、逆光に強いのが印象的です。F2.8の広角~超広角レンズということで、極端に大きなボケは得られませんが、絞り開放で近~中距離を撮影するとタムロンらしい柔らかなボケ味が感じられます。

何よりこの3本のすごいところは、各製品名に「M1:2」とある通り、最大撮影倍率が1:2である点。フルサイズセンサーの大きさが約24×36mmですから、名刺よりもひと回り狭い48×72mmの範囲を画面いっぱいに接写できます(実際は、それ以上に接写できます)。

最短撮影距離は35mmが15cm、24mmが12cm、20mmが11cm。センサーからレンズ鏡筒の先端までの8.2cmを含んだ距離なので、20mmではレンズ先端から3cm弱まで近寄れるのです。そこまで近寄ると自分の影が出やすくなりますが、大きな武器であることは間違いありません。植物や昆虫を近寄って撮る場合には、背景に空や森を広く取り入れることができますし、料理やテーブルフォトなどさまざまなシーンでこの接写性能は生きるはずです。