海洋研究開発機構(JAMSTEC)の研究チームは1月25日、静岡県沖の駿河湾にてセキトリイワシ科の新種で、同科最大種となる「ヨコヅナイワシ(Narcetes shonanmaruae)」を発見したことを発表した。

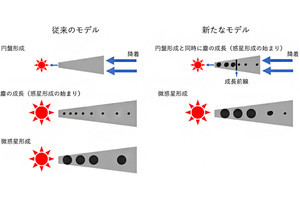

研究チームは、2016年に実施した2回の深海調査により水深2,171m以深よりセキトリイワシ科の未同定種を4個体を採集。 詳細な形態観察を行ったところ、背鰭と臀鰭の位置関係、上下の顎に発達した歯列、比較的小さな頭部と目、大きな口といった特徴や脊椎骨数、鱗列数などの組み合わせから既知種と形態的に一致しないことを確認。

加えて、ミトコンドリアゲノム解析の結果、これまでに遺伝子配列が登録されているどのセキトリイワシ科魚類とも異なることが示されたことから、新種であることが判明したという。

採集された4個体は全長122〜138cm、体重14.8〜24.9kgほどで、一般的によく知られるセキトリイワシ科の既知種(最大標準体長の平均約35cm)と比べると約4倍の大きさと、セキトリイワシ科魚類の中で最大種であったことから「ヨコヅナイワシ」と命名したとしている。

また、セキトリイワシ類は一般的に深海性で、その多くはクラゲなどのゼラチン質プランクトンを主な餌としていることが知られているが、ヨコヅナイワシの胃の内容物には魚類の耳石が含まれていたほか、魚類を餌として釣獲されたことから魚食性であることが示唆された。そのため、特定アミノ酸に含まれる窒素安定同位体分析を実施。

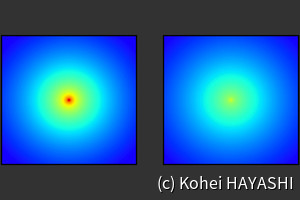

解析の結果、2個体の栄養段階はこれまで駿河湾深部で解析された生物の中でもっとも高く、駿河湾深部の生態ピラミッドの最上位に位置する動物、いわゆる「トップ・プレデター(頂点捕食者)」であることがわかったという。

研究チームでは、水深2,572mに設置したベイトカメラ調査により、活発に泳ぐヨコヅナイワシの姿を捉えることにも成功しており、魚食性に加え腐肉を食べる能力や大きく開く口がその巨大さや栄養段階の高さと関係している可能性があると考えているとしている。

今後の展望としてJAMSTECは、ヨコヅナイワシの生物的な基本情報を把握し、個体群の維持、駿河湾深部の生態系の保全につなげていくこと、また、海洋生態系の現状を把握することができる新たな手法の開発に早急に取り組み、地球環境変動が深海生態系に及ぼす影響を正確に評価することのできる研究開発を推進していく予定だとしている。

なお、同成果はJAMSTEC 地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 深海生物多様性研究グループの藤原義弘 上席研究員、河戸勝 准研究副任、同海洋機能利用部門 生物地球化学センターの大河内直彦 上席研究員、同地球環境部門 海洋生物環境影響研究センターの小栗一将 主任技術研究員、土田真二 准研究主幹、同海洋・極限環境生物圏研究領域海洋環境・生物圏変遷過程研究プログラムの豊福高志 主任研究員、 同海洋生態系動態変動研究グループの木元克典 主任研究員、オーストラリア博物館のJan Yde Poulsen氏、北里大学の井田齊 名誉教授、北海道大学低温科学研究所水・物質循環部門の力石嘉人 教授、東京海洋大学 学術研究院の後藤慎平 助教授、テクノスルガ・ラボの小澤元希氏、東海大学 海洋学部の田中彰教授、千葉県立中央博物館の宮正樹 主任上席研究員、佐土哲也研究員らによるもの。詳細は英国の科学雑誌「Scientific Reports」に1月25日付け(日本時間)で掲載された。