名古屋大学(名大)と大阪大学(阪大)の2者は10月27日、「1次元凹凸フラーレンポリマー薄膜」内の特異なナノ空間反応場を利用して、大気中の二酸化炭素と水とが室温で反応し、炭酸イオンが生成されることを新たに発見したと共同で発表した。

同成果は、名大大学院工学研究科の尾上順教授、同・中谷真人准教授、阪大大学院基礎工学研究科の北河康隆准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、「Advanced Sustainable System」オンライン版に掲載された。

地球温暖化を抑制し、地球環境の持続的改善を実現するため、CO2の固定化と再利用が喫緊の課題となっている。この課題を解決できる技術として、ナノメートルサイズの空間を有する粘土鉱物の一種の「ゼオライト」や、金属原子と金属原子の間を有機配位子で架橋された構造を持つ「金属有機骨格体」などの「ナノ多孔質(ナノポーラス)材料」を用いることが考えられている。

これらの材料は、分子やイオンを貯蔵する、交換する、分離する、反応させるといった性質を有しており、合成・医療・電子工学・触媒・エネルギー貯蔵、および環境工学へ広く応用されている。従って、これらのナノポーラス材料を用いた二酸化炭素(CO2)や窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)といった環境に有害な化合物の固定や再利用を行うことは、環境・エネルギー問題の解決に大きく貢献するとして期待されている。

なお、もしこれらのナノポーラス材料が高い電気伝導性や高い耐熱性を有していれば、電気化学または熱処理を利用して、ナノスペースでの化学反応をさらに促進することが可能になるという。

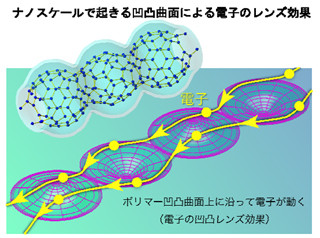

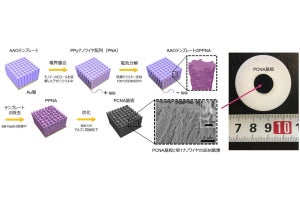

フラーレン(C60)は、炭素原子60個がサッカーボール状の構造をなしている物質だ。名大の尾上教授らは、これまでC60薄膜に電子線を照射することで金属的性質を有する「1次元凹凸C60ポリマー薄膜」(以下、C60薄膜)が生成されることを見出していた。C60薄膜は1nm未満のサイズ空間を有し、有機膜として高い電気伝導性と高い耐熱性を示す。このことから、既往のナノポーラス物質と同様に特異なナノ空間反応場を示すことが期待されたという。

そこで、尾上教授らは超高真空下で作製したC60薄膜を室温で大気に暴露した後、超高真空下に戻し、大気に暴露した前後での赤外スペクトルの比較を実施した。その結果、炭酸イオンが生成されていることが発見されたという。

窒素ガス、酸素ガス、CO2や水を含まない純空気にも同様に暴露したが、炭酸イオンの生成は見られなかった。そのことから、大気に含まれるCO2と水がナノ空間内で反応し、炭酸(H2CO3)が生成され、さらに水との反応で、最終的に炭酸イオンが生成されたことが判明した。

そして、大気に暴露したC60薄膜を、真空中で加熱しながらの質量分析を実施。その結果、H2OとCO2が放出されることが確認された。しかし、同じサイズのナノ空間を有するC60薄膜を大気に暴露し、その前後の赤外スペクトルが分析されたが、炭酸イオンの生成は見られなかったという。

阪大の北河准教授らは、「第一原理計算」により、C60薄膜のモデル構造内のナノ空間内におけるCO2とH2Oの挙動を分析。計算の結果、以下のことが判明した。

- 凹凸構造ポリマー鎖間をブリッジする形でCO2がピン留めさていること

- そのCO2の変角振動による「LUMO」(最低空軌道)エネルギーレベルの安定化に伴い電子親和力が増大

- ポリマー鎖表面の鏡像効果による電荷分極が増大

- 2と3により、CO2の活性化とH2Oとの遷移状態の安定化が発生

これらの結果、容易に反応が進行する可能性があることが示唆されたという。

-

(A)1次元凹凸C60ポリマー薄膜のモデル構造。(B)CO2とH2Oから炭酸が生成される様子。(a)CO2分子がナノ空間内で、ポリマー鎖間でブリッジするようにピン留めされている様子。(b)そこにH2O分子が接近し反応中間体が形成されている様子。(c)最後に、反応中間体から炭酸(H2CO3)が生成されている様子。(C)(B)の(a)でピン留めされたCO2の変角よりLUMOエネルギーが安定化。それにより、電子親和力(相手から電子を奪う力)が増加することで、CO2が活性化している(反応性が高くなっている)可能性が示されている (出所:阪大Webサイト)

CO2とH2Oの反応は、活性化エネルギーが2.0eVあるため、反応させるのには大きなエネルギーを必要とする。しかし今回の研究で、1次元凹凸周期構造を有するC60薄膜内のナノ空間では、室温で反応が容易に進行することが確認された。

このことに対し共同研究チームは、CO2の固定だけでなく、CO2を有価物質に変換できる可能性を秘めた特異な反応場としている。そして、学術的にもSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも意義は大きいとしている。