分子科学研究所(IMS)は6月22日、原子が自由に移動する気体ながらも、固体の金属のように隣り合った原子の電子同士が重なり合う新物質「金属状の量子気体」の生成に成功したことを発表した。

同成果は、分子科学研究所の大森賢治 教授、同 溝口道栄 大学院生らの研究グループによるもの。詳細は、米国物理学会誌「Physical Review Letters」(オンライン版)に掲載された。

固体の金属は隣り合う原子の距離が非常に短く、その電子は重なり合う形で移動することが可能だが、気体は、原子同士の距離は固体に比べて圧倒的に遠いため、電子が原子の中に取り込まれ、重なることはない。では、気体の原子を集めて、並べると固体のような状況ができるかというと、連続発振レーザーで人工原子結晶の中の1つの原子のエネルギー準位をリュードベリ軌道に引き上げたとしても、その隣の電子は、リュードベリ軌道の原子(リュードベリ原子)が作り出す電場の影響を受け、リュードベリ軌道のエネルギーが変化してしまし、通常のレーザーではそうした原子のリュードベリ軌道に電子を移すことができない「リュードベリ・ブロッケード」という課題があった。

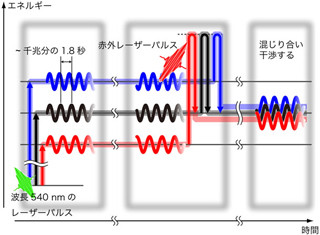

今回、研究グループは、従来の連続発振レーザーではなく、1000億分の1秒だけ光る超高速パルスレーザー技術を導入。これにより、エネルギーの幅が100万倍に向上、その結果、隣の原子がエネルギーを吸収できるようになり、隣同士の原子を同時にリュードベリ軌道に励起することを可能としたという。

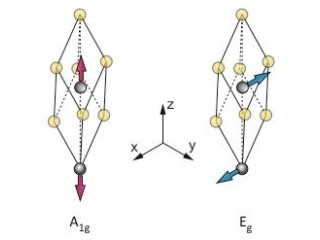

実験では、ルビジウムの人工原子結晶に光格子と呼ぶトラップを導入し、そこにレーザーを照射して観察を行ったという。その結果、レーザー波長を用いて、ナノオーダーで電子軌道の半径を変化させることができることを確認。具体的には、隣り合った電子軌道がちょうど重なり合う半径である約240nm程度で急激にイオン化の確率が上昇することを確認したとする。また、さらなる確認のために、プラズマの生成確率の測定なども実施。やはり電子軌道半径が約240nm程度で増加することを確認したとのことで、金属状態ができていることが示されたとする。

これは、電子を使って固体中の電子をシミュレートすることを可能にするもので、大森教授は「従来は、原子を電子に見立てていたが、この成果により電子を電子でシミュレートできる新しい量子シミュレータの実現に向けた道が開けた」とその意義を説明しており、これで物性の起源の探求に向けた研究がさらに進むことになるとする。

また、固体中の磁場中における電子をシミュレートすることも可能になったとのことで、これにより量子ホール効果の起源探求が可能になるほか、これまで確認されてこなかった未知の量子現象の探索も可能になるとする。

加えて、量子シミュレータの新たなプラットフォームとして期待されるともしており、そうした量子コンピュータへの応用により、社会問題の解決につながることも期待されるとしている。