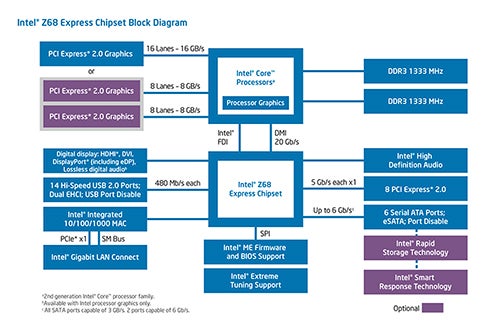

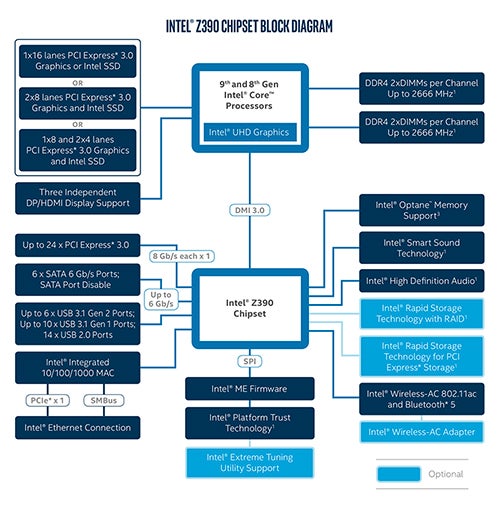

インタフェース面からの話をするために、新旧CPUにおけるプラットフォームの違いに目を向けよう。第2世代CoreプロセッサはIntel Z68チップセット、最新の第9世代CoreプロセッサにはIntel Z390チップセット、第2世代RyzenにはAMD X470チップセットが機能的に最上位に位置するチップセットとなる。

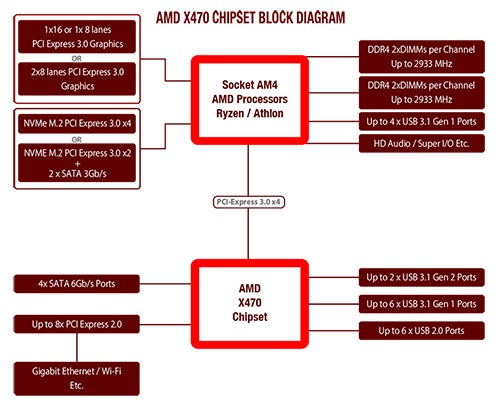

各CPUとチップセットを組み合わせたときに、どんなインタフェースが提供されるのか、それを示したブロック図で比較しよう。

-

第2世代Ryzen+X470チップセットのブロック図(筆者の作図)。CPUにUSBコントローラやストレージ用のインタフェースが繋がっている分、チップセット側の機能はシンプル、かつPCI-Expressバスも2.0止まりだ

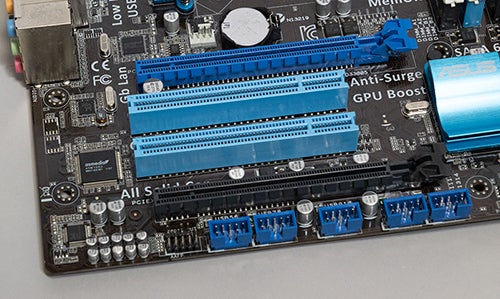

まず第2世代Core+Z68チップセットと最新の第9世代Core+Z390チップセットを比較した場合、差分はそれほど大きくない。dGPU、いわゆるグラフィックスカードへの接続バスはPCI-Express 2.0から3.0に更新され帯域が倍になった(8GB/sec→16GB/sec)が、インタフェースそのものは互換性があるため、最新のグラフィックスカードでもZ68マザーで使用できる。

-

グラフィックスカードをマザーに接続するためのインタフェースはPCI-Express 2.0から3.0に更新されたが、コネクタやカードエッジの形状は共通。最新の3.0世代のグラフィックスカードを2.0世代のマザーに装着しても問題はない(ただしマザー側のBIOSがUEFI対応でないと動かない事もある)

メモリ規格も現行世代では大きく変化している。メインストリームのCPUは2枚単位で同容量・同規格のメモリを最大4枚接続できるという点は同じだが、メモリそのものの規格がDDR3からより高速なDDR4へシフトした。

DDR3とDDR4の間に物理的な互換性がないのが悩みのタネだが、ようやく最近価格が落ち着いてきたので乗り換えどきといえるだろう。

-

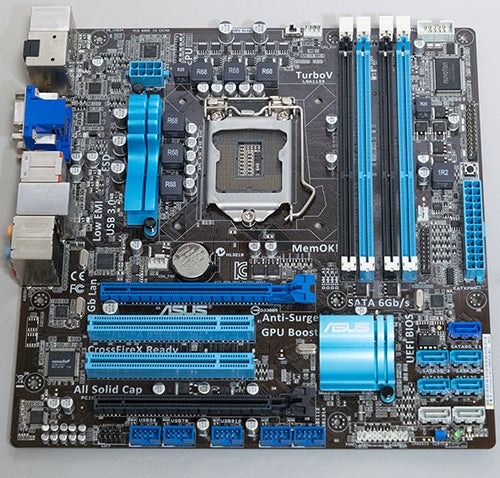

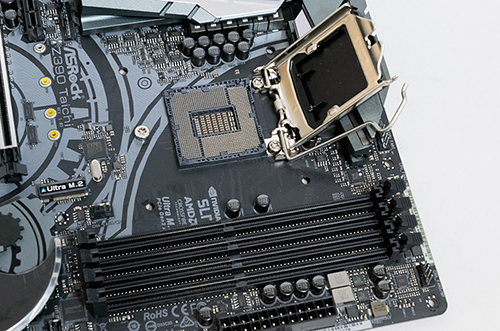

Intel製CPU向けマザーのCPUソケットは一見形状が変わらないように見えて、互換性に乏しい。最新CPUを使うなら、それに対応したマザーが必要になる。メモリはDDR4に完全移行したので、DDR3メモリは使い回すことはできない

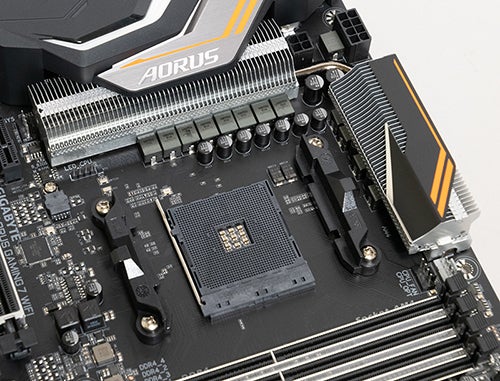

CPU周りで実に面白いのはRyzenの仕様だ。dGPU用のPCI-ExpressやDDR4メモリ(対応メモリ速度はDDR4-2933とIntelより高い)がCPUに直結されている点はIntel製CPUと同じだが、RyzenはUSB 3.0コントローラやストレージデバイスも直結できるようになっている。チップセット的な機能の一部がCPU側に移動している。

チップセットに繋がるインタフェースに関しても多くの進化が見られる。特にIntelのZ390チップセットの場合、チップセット側にもPCI-Express 3.0バスが通っているほか、無線LANの論理層コントローラが内蔵されており、オンボードで無線LANを安価に実装できるようになっている(実際に搭載するかはメーカー判断)。

-

Z390(や下位のH370)チップセットの中には無線LANの論理層コントローラが内蔵されているため、これを活かす形で無線LANを標準搭載するマザーもある(ただしミドルより上の製品が中心)。802.11ac対応なのでギガビットLAN程ではないが無線でも快適なネット接続が期待できそうだ

シリアルATAでは、Z68時代はSATA 3.0(6Gbps)と2.0(3Gbps)の混在だったが、現在は3.0に統一されている。一方でRyzen用のX470チップセットは、PCI-Expressが2.0止まりになっているなど、チップセットの機能はIntelよりも控えめになっている。

-

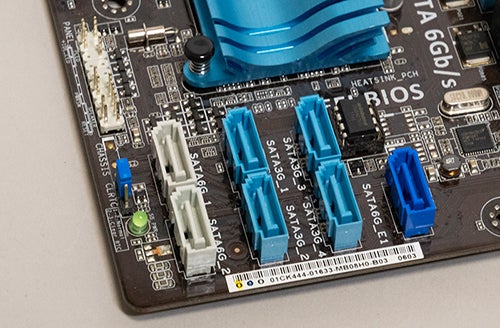

Z68マザー時代のSATAインタフェース。この時代はまだSATA3.0が出始めたばかりだったので、6ポート中2ポート(白色のコネクタ)のみが3.0対応、残りは2.0対応(水色)となる。このマザーでは別途オンボードコントローラでSATA3.0を1基追加(青色)している

現行のZ390マザー(左)およびX470マザー(右)のSATAは全てSATA3.0仕様。中には8基備えるマザーもあるが、売れ筋の主力マザーでは6基程度が一般的。ただ後述するM.2スロットと排他利用になっていることが多いため、全部使えるとは限らない

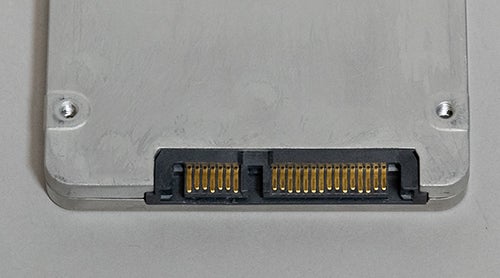

ストレージ周りの接続規格の変化も重要だ。SATAは現行マザーでも標準装備だが、SSDの性能はSATA3.0を上回ってしまったため、より高速な接続規格が組み込まれている。

-

2.5インチタイプのSATA SSDは登場当初から形状はほとんど変わらないが、大容量化が著しい。2011年ごろは64GB〜128GBがメインだったが、現在は240GBで数千円、500GB〜1TBがメインとなっている。上は2012年に発売されたIntel製「SSD 330」の120GB版、下は2016年に発売されたCrucial製「MX300」の525GB版。物理的形状はほぼ同じだ

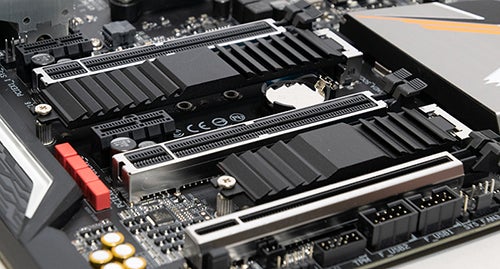

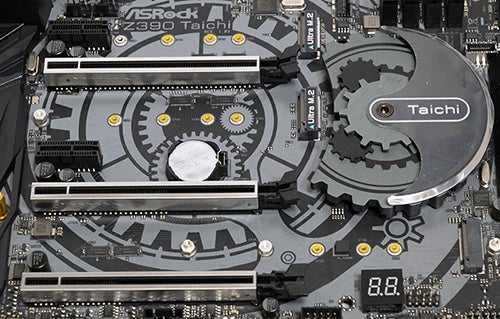

それがマザーに搭載されたNVMe M.2スロットだ。PCI-Express 3.0 x4でチップセットやCPUに直結されるため、SATA3.0をはるかに上回る性能が出せる。

さらにM.2スロットの中にSATAの配線を通したスロットの場合は、M.2用タイプのSATA SSDも組み込むことができる。速度的にはNVMe M.2に敵うものではないが、割安なのがメリットだ。

-

SATA SSDの速度的限界を打破するために登場したのが「NVMe」と呼ばれるSSDに特化した転送仕様に準拠したSSD。特にM.2スロットに装着するNVMe M.2 SSDが人気だ。図はWestenDigital製「WD Black NVMe」の1TB版

-

売れ筋のZ390マザーには1〜3基のM.2スロットが実装されているものが多い。ここにNVMe M.2 SSDを組み込めば、ケーブル接続は一切要らない。ただ高速なSSDは熱を持ちやすいので、専用ヒートシンクを備えるマザーもある