岐阜大学は2月26日、大強度陽子加速器施設(J-PARC)を利用した国際共同実験(J-PARC E07 実験)にて、ベリリウム(Be)原子核を芯とする新種の超原子核(二重ラムダ核)を発見し、「美濃イベント(MINO event)」と命名したことを発表した。

同成果は、岐阜大学教育学部・工学研究科の仲澤和馬 シニア教授のグループをはじめとする日・韓・米・中・独・ミャンマーの6カ国24大学・研究機関の総勢103名の研究者・大学院生からなる研究チームによるもの。詳細は2月22日出版の日本物理学会刊行のオンラインオープンアクセス国際月刊誌「Progress of Theoretical and Experimental Physics」に掲載された。

超原子核は、陽子と中性子に加えてハイペロン(ストレンジクォーク)を含んだ原子核であり、二重ラムダ核は、このストレンジクォークを含む「ラムダ粒子」が2つ入った超原子核を指す。恒星の最終形態である中性子星の構造を解明するためには、物質を構成する素粒子「クォーク」に働く力の性質と仕組みを理解する必要がある。

今回の研究はそうした研究の一環として、2つのラムダ粒子が入ったことによる超原子核の質量変化の測定により、ラムダ粒子間に働く力の大きさを定量的に知ることを目的に行われたもの。仲澤シニア教授の研究グループは、これまでの研究からラムダの超原子核反応を「長良イベント」、グザイの超原子核反応を「木曽イベント」として報告しており、今回の新たな二重ラムダ核の発見は2例目となる。

長良イベントは、He4原子核を芯とするもっとも基礎的な構造で、He4原子核とラムダ粒子の間に働く力のうちスピンなどによる効果は打ち消しあって無視できたが、美濃イベントは、芯となるBe原子核の影響によって2つのラムダ粒子の混入による質量変化が長良イベントとは異なることが確認されたことから、研究チームでは、この成果について、芯となる原子核の違いによってラムダ粒子の結合エネルギーに変化が起こったという初めて の観測例だと説明しており、今後の各種の二重ラムダ核への理解を広げることにつながるものだとしている。

-

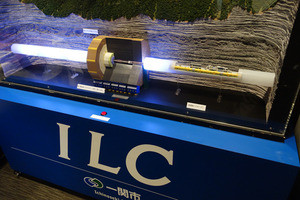

美濃イベントにおける実験に用いた写真乾板中の粒子の飛跡とイメージ図。グザイマイナス粒子が酸素16原子核に吸収されBeの二重ラムダ核が生成されたほか、He5ラムダ核への崩壊の様子も示されている (出所:岐阜大らによる発表資料)

なお、研究チームによる二重ラムダ核の探索作業は現在も継続して行われており、今後1年程度の間に過去の実験の10倍近い数の二重ラムダ核の検出を見込んでいるとしており、その中から一意に核種が同定できる事象、さらにHe4やBe以外の原子核を芯とする新たな二重ラムダ核の検出を期待するとしている。

また研究チームでは今後、そうした新たな二重ラムダ核の検出により、原子核内ひいては中性子星内部で、グザイ粒子+核子と2つのラムダ粒子とが同時に存在するような混合状態の形成の有無などが明らかになるかもしれないともしており、それにより、今後の理論的研究の進展を促すことで、天体規模の巨大原子核、つまり、中性子星内のラムダ粒子の存否をはじめとする内部構造の理解に結び付けたいとしている。

このほか、研究チームでは二重ラムダ核を大量に検出するための新たな探索手法(全面探査法)の開発も進めているとのことで、それが実用化されれば、現在の10倍に相当する約千例の二重ラムダ核の検出も可能になるとしている。