というのも、これまでと違って顧客は、それぞれがインターネットを通じて自分の意見を発表することができ、またある製品に対しての意見を検索することができるようになっているからだ。顧客自身が市場を左右するパワーを持ち始めているのだ。

アップルやグーグル、フェイスブックといった企業はすでにこうしたカスタマープランへの移行を済ませており、こうした会社は広告を打たなくても顧客が口コミで知名度を上げてくれる。ビジネスプランだけでなく、広告プラン自体もこれまでとは全く異なるものになるわけだ。そして、人工知能の発展によりこれまでとは情報や技術の進化の速度が比べものにならないくらい早く変化していくことを指摘し、顧客の需要や要求もこのスピード感に合わせて素早くなる「緊急性の時代」が訪れるとした。

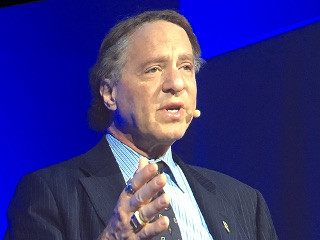

スカリー氏はこうした新時代に対応できる能力を持つ人々を「適応型イノベーター」(Adaptive Innovator)と定義した。この言葉はスカリー氏の近著『ムーンショット』でも中心に取り上げられている単語で、適応型イノベーターに必要な能力として「点と点を繋げていく力」を挙げ、テクノロジーをアシスタントとして使いこなし、関連性の高い情報を発見し、結びつけ、一つに仕上げていく視点の必要性を説いた。

また、組織には組織の枠を取り払い、必要なときに必要な人材がコラボレーションできる新たな組織作りの必要性を説いた。

そのためには専門性の高い知識を持つことだけでなく、物事を大きく引いて大所高所から見下ろして網羅的に把握し、そこからまた細部に向かって単純化していく「ズーミング」という手法を紹介。日本企業ではこうした考え方が向いているのではないかと結論付けた。

日本でも適応型イノベーションは可能か

では、イノベーションを起こせるのはどんな人材なのか。その問いに対し、スカリー氏は、ダーウィンの進化論は「強いものが生き残る」のではなく「環境の変化に適応できるものが生き残る」だと指摘、社会の変化に適応していける「適応型イノベーター」がそれに当たるという。

スカリー氏によれば、ジョブズ氏やイーロン・マスク氏、ジェフ・ベゾス氏らといった突出した天才たちはそれまでの社会常識などを打ち壊して新しい時代を創出する「破壊的イノベーター」であり、彼らの世界観は特殊で、誰にでも真似ができるものではないという。これに対し、適応型イノベーターは誰にでもなれるものであり、破壊的イノベーターの考えたことを現実世界に当てはめて実現していくものだとしている。

「日本で適応型イノベーションを起こせる企業は現れるか」という問いに対し、日本にもジョブズが尊敬していたソニーの故盛田昭夫氏などのイノベーターが存在していたし、ユニクロなどの適応型イノベーションを起こした会社があること、ソフトバンクの孫正義会長のような人材がいることを指摘。日本には優秀な人材が揃っているが、イノベーションを起こしにくいのは会社組織が古く、古い組織は「ノー」は言えるが「イエス」が言いにくいことが原因ではないかと分析した。そして企業や組織の中でもリスクをとって新しいことを試してイノベーションを起こすことはできる、日本は実行よりコンセンサスが大事というが、イノベーションでコンセンサスを起こすことが大事ではないかと指摘した。