懐中電灯じゃダメですかぁ?

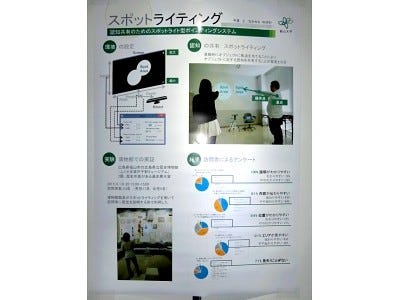

福山大学のグループは、展示物の一部を照らし出すスポットライティングがテーマ。Kinectのボーンモデルを使用して、腕にライトを持っているかのように照らし出す。複数人や両手での指示も可能で、デモ設定ではグーで移動可能。パーで位置固定といったように、指示者の負担を減らす実装を紹介していた。なお、博物館で展示内容の説明をする実験も行われており、おおむね好評だったそうだ。

|

|

システム構成。下で光っているのがKinectで、右下のノートPCで処理し、プロジェクタで光らせる。普通の懐中電灯と違い、画面右の「+」「-」を差すと大きさが変化する |

「表示させるコンテンツに困った」ということで、今回はシステムのアンケートを行っていた。選択で丸シールを貼って、意見は付箋紙で貼ってある |

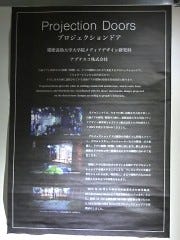

自動ドアでプロジェクションマッピング

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科のグループは、自動ドアに新しい体験を生み出すというプロジェクションドアを展示。自動ドアが開閉する度合いはセンサーでわかるので、動きにも対応する。既存のガラス製自動ドアに特殊スクリーンを取り付けて、投影用プロジェクタやシステムを置くことによって、イルミネーションや広告利用を想定しているようだ。

実際の設置例として、昨年(2015年)の「SIGGRAPH ASIA会場」がある(SIGGRAPHは、Special Interest Group on Computer GRAPHicsの略で、コンピューターグラフィックの分科会)。また、神奈川県・海老名市の「RICOH Future House」に試験導入中ということだ。