巨大市場が見込まれる自動運転

NVIDIAは自動車分野に力を入れている。PCやタブレットなどは飽和状態に近づいているが、自動車の運転をアシストしたり、自動運転をしたりするシステムはこれからのマーケットである。そして、その市場規模はPCなどを上回る可能性もある巨大市場が見込まれる。

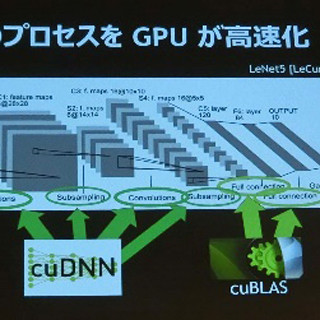

NVIDIAは、GPUを使う画像認識システムにディープラーニングを取り入れて認識精度を向上し、この分野での主導権を握ることを狙っている。今回のGTC Japanでは、自動車関係のシニアディレクタであるDanny Shapiro氏が登壇して、NVIDIAの自動車関係のアクティビティについて説明を行った。

Shapiro氏は、すでにNVIDIAのGPUを搭載する車は、合計800万台以上が道路を走っているという。さらに、これから20以上のブランドで100以上のモデルのNVIDIA GPUを搭載する車が出てくる予定である。

車の制御の電子化は進んでおり、運転席も変わってきている。次の図はその一例で、加速性能などの車のドライバビリティを操作パネルのボタンで設定したり、インスツルメントパネルを液晶画面にして、カーナビの画面や各種のメーターを配置したりとソフトウェアで車の構成を変えることができるようになっていく。ドライバの必要性や好みに応じてカスタマイズすることができるのは良いことであるが、現在でもレンタカーを借りると操作が分からなくて困ることが多いが、このようにカスタマイズができるようになると、さらに操作が分からなくなって困るということも出てきそうで心配である。

|

|

|

|

車のドライブモードや加速性をソフトウェアで設定する。この例では、ドライブモードは標準であるが、加速は「INSANE(狂気の)」に設定されている |

運転席のパネルもカーナビの地図や各種計器類の表示を自由に設定できる |

|

現在でも、車線を認識して逸脱を警告するシステムや、前方の障害物を検出してブレーキを掛けるシステムを装備する車は増えているが、将来のADAS(Advanced Driver Assistance System)では、車の周囲の360度を監視し、車線の認識や車間距離の計測などを行うようになるという。

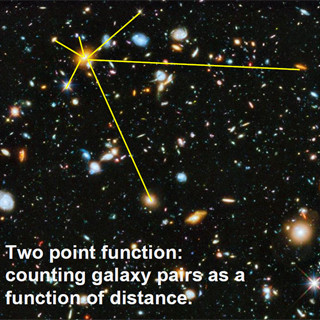

そして、単に車の存在を認識するだけでなく、ディープラーニングを使えば、それがどのような車であるかまで認識できるようになる。

車載のコンピュータは周囲を監視するカメラからの入力をディープラーニングを使って処理して、対象物を認識する。そして、正しく識別できなかった対象物はスパコンなどで構成される高速の学習システムにフィードバックして、認識ができるように、認識精度を改善していく。

学習済のニューラルネットワークを使う車載用のコンピュータとして、NVIDIAは次の写真に示す「DRIVE PX」というシステムを販売している。DRIVE PXはTegra X1というGPUを2個搭載し、2.3TFlopsのピーク演算性能を持つ。そして、12チャネルのカメラ入力を備えている。

このDRIVE PXで入力画像を処理し、ディープラーニングで車の種類を認識させた結果を次の図に示す。中央の車はスポーツカー、左の車は乗用車と認識し、右の車は乗用車であるが、屋根の赤色灯などからパトカーと認識している。同様に、救急車、消防車、スクールバスなど進路を譲ったり、停車の必要のある車を識別することは重要である。

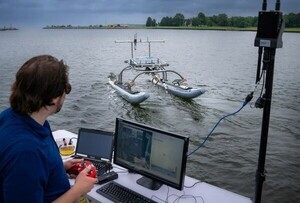

ここで、自動運転などの技術を開発しているZMPの谷口社長が登壇して、同社のロボットカーの開発について説明を行った。

ZMPはロボットの自立移動技術、自動運転技術を開発しており、それを鉱山や建設機械、農業機械などの自動運転に応用して行こうとしている。また、DeNAと共同でロボットタクシーという会社を設立しており、2020年までに3000台のロボットタクシーを走らせようとしているという。さらに、ソニーモバイルと組んでドローンによる写真撮影や測量を行うエアロセンスの設立、物流支援のためのロボット台車「CarriRo」の開発などを行っている。

ZMPのロボットカーはNVIDIAのDRIVE PXを採用しており、立体視を行うRoboVisionカメラからの入力をDRIVE PXで処理して、車線のレーンマーカーや交通信号を認識している。また、ディープラーニングを使って人の胴体を検出して歩行者を認識し、ステレオカメラからの距離情報を組み合わせているという。