Q:では、その場合どうなって行くのか? というと、機能変えずにダイサイズ減らして、原価はその分下がるんだけど、そこに償却分をより上乗せさせてゆくという形になっていきますよね?

Rogan:そう。で、FPGAの話ですけれど、もしボリュームを望むのであれば、なるべくMulti-PurposeのDeviceでないと。複数のお客さんと複数のApplicationが期待できるDeviceでないと、ペイできないと思うんですよね。

これまで日本のASICメーカーは、なんというか、開発費は内部努力により何かの形で吸収しましたといったビジネスモデルを続けてきたじゃないですか? ただそれも、ずっと無限に隠して行けるわけでは無いので、結構大きな問題になってるんじゃないかな、と思うんですよ。

Q:結果として、日本の半導体メーカーそのものはともかくとして、そうした半導体メーカーのFoundry Serviceを使って自前のASICを作っていたメーカーが、「これからどうしましょうかねぇ?」という話をされていて。「TSMCかなぁ? 」とか。

Rogan:実際、そうしたお客さんは実際すでに自社ではなく、外部に出されているんですよね。やはり40nm以下のプロセスはTSMCを使われています。ただ私は、正直申し上げると、彼らのモデルが理解できないんですよね。先程申し上げたように、私に言わせるとASICの大きなValueの1つはManufacturingですので、Foundryを使うのであれば、本当に自分の有利なところが(Foundryに)もって行かれることになるわけで、マージンが無くなるんじゃないかと思いますね。

あと、例えば民生向けの場合は(製品)サイクルが短いという点がポイントになってきます。あるプラットフォームはもしかしたら1年間(位変わらない)かも知れないですけれども、サブプラットフォームは半年か3カ月かごとに変えてたりしますね。すると、製造期間より短い期間に合わせて、どうやってASICを作っていくですかね。

Q:笑うしかない時代がくる、と。

Rogan:ですから、それよりも多分、ASSPを入れて、足りない部分や付いてない機能に対してFPGA入れて対応させているんじゃないかな、と思うんですよ。FPGAのコストは下がってますから、ASSPの演算の機能はどんどんFPGAに引っ張られるようになってきてるんです。

特にZynqですが、今我々のWorld Wideの数字を見ていると、どんどん本流製品になっているんですよ。つまりSpecial Projectとかそういうのではなく、どんどんMain Stream向け製品に使われているんですよ。例えば、Wireless分野の場合、色々決まった機能がありますね。ModemとかNetwork ProcessorとかEthernetとか。そうした決められた機能は以前からFPGAに入っていました。ただ、その(FPGAの)傍にはやっぱりProcessorがあったわけです。ところが今はそのProcessorがZynqに切り替わって、Control PlaneもOne Deviceで全部管理できるようになってきました。

なので、しつこくビジネスモデルの話を言って申し訳ありませが、やはりそれを流せる程にVolumeが出る、そしてVolumeが出るほどCostが下がる、そしてCostが下がるほどMain Streamになるんじゃないか、と思うんです。

Q:今仰ってるNetwork Processorというのは、どのLevelの話をされてます? つまり一番上だとWiMAXとかLTE、LTE-Advancedがあって、その下に3.5G/3G/2.5Gがあって。それとは別にWi-Fiもあり、最近だとWi-Fiでも5GHz使ったIEEE802.11acみたいな高速なものもある一方、まだ昔のIEEE802.11bとか11gのAccess Pointもあるわけですが、どのグレードに使われるNetwork Processorのお話でしょう?

Rogan:そういう部分はBandwidthというか、つまりアクセスポイントから端末までの話で決まりますよね。私が何を申し上げてるかと言うと、もう少しまとまった、高密度なところですね。高密度の所とか、そこからいわゆるBackhaulとか、そういうところではもう少しProcessing Powerが必要になってきます。

Q:そこの分野はZynqではなくVirtexではなかったんですか?

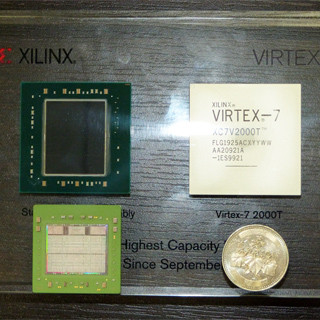

Rogan:基本はVirtexですね。私がXilinxに入社しました時に、Virtex-5の最大容量の製品は330(VC5KXT330:51,840Slice)だったんですが、今Kintex-7の一番小さいものが325(XC7K325T:50,950Slice)ですよ。で、Processも変えていますし、周波数も高くなってるし、トランシーバーも早くなってるし、容量も上がっているわけです。

Q:なるほど。昔Virtexを使っていたところは、今はKintexとかZynqで十分賄える、と。

Rogan:そうなんです。基本的にZynq=Kintex+コントローラです。ただ我々はZynqに関して、もちろん325みたいなものもあるのですが、もっと上のとしては、先程申し上げた325もあったんですけど、もっと上の7100(XC7Z100)まで発表しています。ピン互換ではないですが。つまりZynqはどんどん大きくなっているんですね。現在は28nm Processで作っていますが、次の世代もある訳で、やっぱりこれが本流になってゆくと思っています。

Q:ただ、例えばネットワークの要求帯域というのはやはり右肩上がりで増えて行くわけですよね? となると、昔はVirtex-5で済んでいたものが、今は済まなくなるわけですよね? そうなると、Zynqというのは昔のリクエストに対しては十分足りるが、今はもっと要求帯域が増えるという構造になると思うんですが。

Rogan:増えてる所はある意味で決まっているんですよ。容量、外部とのやりとり、そのI/OのTransceiver、それとFabricの速さといった部分です。そうした部分は大体、世代ごとに決まってる動向ですね。特にTransceiver数とかTransceiver速度などはそうです。