リレー式から電子式への大転換 - 電子式計算機「001」(1965年)

その後もカシオ計算機では、リレーの小型化や九九の回路を組み込んだ究極のリレー式計算機の開発を進めていた。リレー式はほぼ独擅場だったが、別の計算機が強力なライバルとして登場する。真空管やトランジスタなどを使った電子式計算機である。

最初の電子式計算機は1962年にイギリスで製造され、これを機会に日本国内のメーカーが電子式計算機を次々に投入してくるようになった。きょう体も14-A型のような机型から、卓上型へと小型化する。また、決定的だったのが計算速度だ。リレー式と比較して電子式のほうが明らかに速く、カシオ計算機も電子式への転換を迫られることとなる。

そして、リレー式から電子式に移行した1号機が「001」だ。001という名前には、「一からのスタート」という意味が込められている。集積回路(LSIやICなど)を使わず、トランジスタとダイオードで演算回路を構築していた。顧客や販売網からの要望もあり、わずか3カ月という超特急で完成させている。

001の大きな特徴は、他社の計算機にはなかったメモリー機能を搭載したことだ(10桁1組、定数は7桁1組)。これはリレー式で培った技術から生まれたものである。こうして、カシオ計算機はリレー式から電子式への転換を、見事に成功させた。しかし、幅370mm、奥行480mm、高さ250mm、重さ17kgというきょう体は、決して持ち運べるようなものではなかった。

電卓戦争の始まりと、終止符を打った「カシオミニ」(1972年)

半導体技術の進歩により、トランジスタからIC、さらにはLSIと演算素子の集積化が進む。それに合わせて、計算機も小型化と低価格化が加速する。電子式計算機という名前も、電子式卓上型計算機、まさに"電卓"と呼ばれるようになってきた。半導体メーカーからは電卓用の標準チップが提供され始め、多くのメーカーが電卓市場に参入。電卓戦争とも呼ばれた時代に突入する。電卓の値段も3万円台の後半まで下がり、価格、機能、大きさなどで各社が競い合う状態となっていた。

当時、電卓は完全にビジネス用だったが、企業向けではなく個人向けの電卓を作ろうと考えたことが、「カシオミニ」の発端である。計算は会社だけでするものではない、家の中でもどこでも計算ができる、そんな電卓があれば市場もさらに拡大すると、まさに先見の判断を下した。

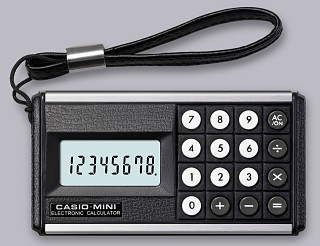

カシオミニの開発は、苦難の連続でもあった。個人向けとなると、当時の最安クラスだった3~4万円では話にならず、1万円以下を当面の目標とする。さらに、どこでも持ち運べるポケットサイズ、電源コードの不要な電池駆動を目指した。LSIの1チップ化、パネルスイッチの採用、6桁表示(当時の電卓は8桁が主流)、小数点なし、横型デザイン、月産10万台による量産効果など、さまざまなアイディアと開発技術、経営努力の積み重ねによって誕生したのが、1万2,800円のカシオミニである。カシオミニの開発に関しては、以下のインタビュー記事もぜひご一読いただきたい。

■カシオ副社長に聞く - 電卓の歴史を変えた「カシオミニ」、そして脈々と息づくカシオのDNAとは…

当然のごとく、カシオミニはそれまでの電卓のイメージをがらりと変え、大ヒットを飛ばす。経営陣と開発陣の予想通り、電卓市場が一気に個人や家庭にまで広がった。当初の計画だった月産10万台は見事に達成され、発売から10カ月後には100万台を突破。シリーズ累計で1,000万台を売り上げた。電卓戦争を終結させたのはカシオミニ、という見方が一般的である。これにより、まさにカシオ計算機は電卓のトップメーカーとしての地歩を固めた。

| 次ページ: 軽量薄型・多機能化が進んだ1970年代から1980年代 |