産業技術総合研究所(産総研)は、強磁性ナノコンタクト素子に直流電流を流すことで、5~140GHzの発振が可能であることを理論的に示したと発表した。

同成果は、ナノスピントロニクス研究センター 理論チーム 今村裕志研究チーム長、荒井礼子産総研特別研究員らによるもの。詳細は米国の科学誌「Applied Physics Letters」に近くオンライン掲載される。

近年の微細加工技術の進歩により、強磁性体を用いたナノオーダーの素子作製が可能になった。その結果、現在では、電子の持つ電気(電荷)としての性質とともに磁石としての性質であるスピンを利用したスピントロニクス素子が開発・実用化されている。スピントロニクス素子の代表的な例として、巨大磁気抵抗素子や、強磁性トンネル接合素子などがあり、HDDの読み出しヘッドやMRAMの不揮発性メモリセルなどに利用されている。

情報記録技術分野での応用の他にも、磁性体中のスピンがマイクロ波に対応する周波数で振動する歳差運動を利用した発振・受信素子などの開発も行われている。発振・受信素子がナノオーダーとなると、従来より高空間分解能、高感度な性能が見込まれるため、高周波技術分野への応用や、微細素子同士の無線通信への応用が期待されている。しかし、巨大磁気抵抗素子や強磁性トンネル接合素子による発振は、発振周波数が十数GHz程度と低く、ミリ波の発振周波数が必要なセンサやレーダへの応用は難しいと考えられていた。また、無線通信技術へ応用するには、制御可能な周波数範囲が狭いことが課題となっていた。

産総研では、これまで高性能強磁性トンネル接合の高周波技術応用を目指して研究開発を行い、高性能強磁性トンネル接合が高周波の信号を復調するダイオードとして働くことを発見し、この効果を用いてスピントロニクス素子の動作を精密に評価する方法を開発した。また、巨大磁気抵抗素子の100倍以上の発振出力(0.1μW以上)を実現するなどの成果をあげてきており、2009年以降は、東北大の佐橋政司教授の研究グループと共同で、強磁性ナノコンタクトを用いた超小型マイクロ波発振素子の開発に取り組んできた。これが今回の電流制御型発振素子の理論提案に至ったという。

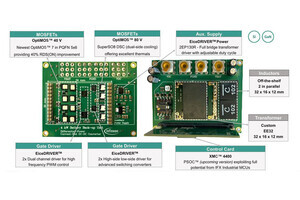

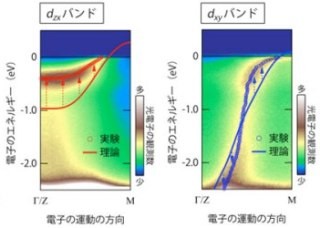

シミュレーションに用いられた強磁性ナノコンタクトは、側面が絶縁体で覆われた1辺4nmの立方体であり、上下は強磁性体の金属電極で挟まれている。上側の強磁性電極(固定層)のスピンは一方向に固定され、一方、下側の強磁性電極(自由層)のスピンは自由に運動できる。外部磁場を加えて、自由層と固定層の磁化の向きを反平行にそろえると、強磁性ナノコンタクト内に磁壁と呼ばれるねじれたスピン構造を閉じ込めることができる。その状態で、固定層側から電子を注入すると、スピンの方向がそろった電流(スピン電流)がナノコンタクト内を流れるので、スピントルクによってナノコンタクト内のスピンが回転運動を始め、強磁性ナノコンタクトと接する自由層にスピン波が生じる。

シミュレーションによって得られたスピン波の発振周波数の電流依存性は、特徴的な3つの領域(A、 B、 C)に分けられる。スピン波の空間的な広がりは、領域A、Cでは自由層全体に広がっているのに対し、領域Bではナノコンタクト近くに局在していたことが確認された。このことから、領域A、Cの発振では自由層の性質で発振周波数が決まってしまうのに対し、領域Bの発振ではナノコンタクトに閉じ込められた磁壁の歳差運動によって発振周波数が決まっていることが判明。この磁壁のスピン構造は、ナノコンタクトを流れるスピン電流によって変化するため、領域Bではスピン電流密度を変化させることで発振周波数を5~140GHzの範囲で連続的に制御できるという。

研究グループではもし、このような素子が実現できれば、巨大磁気抵抗素子や強磁性トンネル接合素子による発振周波数の限界を打破し、3次元実装されたチップ間の高速無線通信やミリ波を利用したナノオーダーの生体センサの実現に大きく寄与するものと期待されるとコメント。

そのため今後は、今回の理論提案に基づいた高周波発振素子の試作・評価、受信素子の研究開発を行い、強磁性ナノコンタクトを用いた無線通信システムの実現に向けて研究を進めていく方針を示している。