|

|

|

|

コンピューターというハードウェアを活用するために欠かせないのが、OS(Operating System:オペレーティングシステム)の存在です。我々が何げなく使っているWindows OSやMac OS XだけがOSではありません。世界には栄枯盛衰のごとく消えていったOSや、冒険心をふんだんに持ちながらひのき舞台に上ることなく忘れられてしまったOSが数多く存在します。「世界のOSたち」では、今でもその存在を確認できる世界各国のOSを不定期に紹介していきましょう。今回は「MS-DOS」を紹介します。

MS-DOSの誕生

日本国内に限っての話ですが、Windows OSの次にもっとも成功したOSがMicrosoftの「MS-DOS」です。現在のようなGUI(グラフィカルユーザーインターフェース)が主流になる前は、ハードウェア側のマシンパワーが乏しく、CUI(キャラクターユーザーインターフェース)が主流でした。そのため、現在に連なるPCの元祖と言えるIBM-PCシリーズはもちろん、国内で約90%のシェア(市場占有率)を誇ったNECのPC-9800シリーズでも採用され、さまざまなアプリケーションやPCゲームを実行するための苗床として親しまれていました。

本記事でも何度か触れていますが、「DOS」は「Disk Operating System」の略であり、FDD(フロッピーディスクドライブ)やHDD(ハードディスクドライブ)などを制御するためのOSです。先頭に名付けられた「MS」はMicrosoftの略ですが、これは後から名付けられた名称なのをご存じでしょうか。当時、1980年頃のMicrosoftは、BASICなど開発言語の開発に長けていたソフトウェア開発会社でした。往年の方々には"ソフトハウス"という呼称の方がなじむほど、現在とは比べものにならないほど小規模です。そこに訪れたのが、従来のメインフレームやミニコンピューターだけでなく、パーソナルコンピューターへ食指を伸ばし始めたIBMでした。

当時もコンピューター業界の巨人であった同社が持つ技術力ならOSを社内開発するのは簡単だったでしょう。しかし、割り当てられたスタッフ数や低予算からOSの開発を外注することになりました。そこで白羽の矢が立ったのは……Microsoftではなく、Digital Researchというソフトウェア開発会社。1970年代後半にCP/MというOSを開発し、当時成功を収めていた同社に訪れたIBMの担当者が、IBM PC向けのCP/Mを作成させようと、創業者であるGary Kildall(ゲイリー・キルドール)氏に面会を求めました。だが、同氏はサンノゼへの出張のため不在。対応は共同経営者だった夫人に頼んだそうです。

しかし応答した夫人が、交渉前に求められた秘密保持契約書へのサインを拒否したことから両社のすれ違いが始まり、紆余曲折を経てMicrosoftへ声がかかるという逸話も。IBM側の交渉担当者だったJack Sams(ジャック・サムズ)氏がDigital Researchの本社を訪ねてみますと、そこは単なる住宅でした。当時の同社は一軒家を借りて会社を運営していましたが、小規模なソフトハウスでは珍しいことではありません。しかし、大企業の人間であるJack Sams氏には何か引っかかったのでしょう。後のインタビューで「同社に対する期待を捨てた」と述べています。

その一方で、Gary Kildall氏の言い分も聞いてみましょう。同氏は「IBMがCP/Mの権利を買収しようとしたから契約を拒否した」と同じインタビューに答えています。Gary Kildallは既に故人(1994年没)のため、どちらの言い分が正しいか検証することはできません。しかし、IBMとDigital Researchが契約を結び、IBM-PCのDOSがCP/Mとなれば、少なくともMS-DOSはこの世に誕生せず、Windows OSが今とは異なる経緯で誕生したでしょう。昔話に"もし、ならば"を持ち込んでも仕方ありませんが、コンピューターの歴史的な分水嶺であったことは間違いありません。

このような背景でMicrosoftはMS-DOSの開発に着手しました。しかし、MS-DOSは同社がゼロから書き起こしたOSではありません。1970年代後半からコンピューターの製造を行っていたSeattle Computer Products(シアトル・コンピューター・プロダクツ)の社員であるTim Paterson(ティム・パターソン)氏が中心となって開発した86-DOS(QDOS)がベースです。MicrosoftはSeattle Computer Productsと交渉し、販売権利(後にすべての権利)を購入。

この際、Microsoftの創業者であるBill Gates(ビル・ゲイツ)氏と現マイクロソフトCEOであるSteven Ballmer(スティーブ・バルマー)氏、同社の共同創業者のPaul Allen(ポール・アレン)氏、そして西和彦(アスキー創業者として有名な同氏ですが、Microsoft製BASICの日本国内販売を行うアスキーマイクロソフトを設立し、日本市場の売り上げ割合が1980年には40パーセントに達したことから、同社副社長の肩書を得た)氏の四人で「ペンキを塗り直すようなことをしてよいのか?」と議論されたとか。このとき強く購入を訴えたのが西和彦氏であるとビル・ゲイツ氏は別のインタビューで答えています。

この交渉から、開発者であるTim Paterson氏を筆頭に何人かのソフトウェア開発者もMicrosoftに移籍。そして、開発したOSをIBMに納品し、最初のMS-DOS「PC DOS 1.0」が誕生しました。IBMとMicrosoftとの契約では、開発したOSを他社へOEM(他社ブランドの製品を製造すること)供給することが認められていたため、IBMブランドはPC―DOS、OEM版はMS-DOSという名のMicrosoftブランドとしてリリースしています。これが約30年前となる1981年の話です。

MS-DOSが輝いた時代

前述のとおりOEM供給を認められていたMicrosoftはバージョン1(1.24)を各コンピューター会社に提供していました。改めて述べるまでもなくソフトウェアの開発は一度完成してしまえば、出荷するだけでお金が手に入る代物です。正に"紙幣を刷っているようなもの"。当時の決算報告書を目にしたことはありませんが、MS-DOSの成功がMicrosoftの屋台骨を支える存在となったのは間違いありません。

日本国内に目を向けてみましょう。MS-DOSが大きく普及するきっかけとなったのは、NECが1982年にリリースした16ビットコンピューター「PC-9801」ですが、当初はMicrosoft BASICをROMとして搭載し、MS-DOSが提供されたのは1984年以降(MS-DOSバージョン2.0自体は1983年3月にリリース)。日本語表示を可能にしたバージョン2.11(内部バージョンは2.25)でした。筆者は目にしたことはありませんが、当時の8ビットコンピューターだったPC-8801シリーズに16ビットCPUボードを搭載し、付属するMS-DOSを使っていた強者もおられたそうです。

MS-DOSに限らず、この時代のDOS系OSは先行していたCP/Mや16ビットミニコンピューター「PDP-11」上で動作していたVMS、そしてUNIXなどの影響を受けています。その片りんはWindows OS上のコマンドプロンプトでも垣間見ることはできますが、当時も実行ファイル名をコマンドラインに打ち、そしてアプリケーションを実行するというスタイル。加えてファイル名の変更ひとつとっても「ren foo.txt bar.txt」と実行内容を羅列しなければならないため、慣れた人にはさして問題とならない操作も、コンピューター初心者には何のことかわかりません。そのため、当時大きく普及したのがファイラーという存在です。

Windows 3.0/3.1にはファイルマネージャー、Windows 95以降はエクスプローラーが存在していたように、当時のMS-DOSにはファイラーが欠かせませんでした。アプリケーション上から関連付け設定を行うことでテキストファイルの編集や画像ファイルの閲覧、実行ファイルの起動などが行えるため、ファイラーがあることでコマンドライン操作が苦手な人でもコンピューター上のファイルを駆使することが可能になったのです。

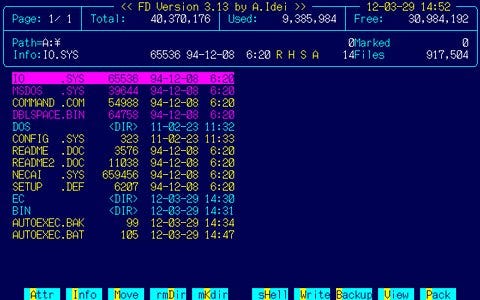

マイクロデータが発売した「エコロジー」シリーズは初期のMS-DOSに欠かせないファイラーで、大抵のコンピューター(MS-DOS)には入っていました。筆者が初めて触ったのは「エコロジーII」でしたが、後に「同III」も発売。しかし後述する「FD」の普及により奮わなかったようでした。その「FD」は出射厚氏が開発したフリーのファイラーです。OSは同じでもハードウェア的に異なる各コンピューターにも移植され、MS-DOS時代を代表するフリーウェアとなりました(図01~02)。

MS-DOSは1984年にバージョン3.0、1988年にバージョン4.0、1991年にバージョン5.0とバージョンアップしていきますが、劇的に普及したのはバージョン3.0から。HDDや16ビットFAT(FAT16相当)をサポートし、筆者も当時のコンピューターでMS-DOS環境を楽しんでいました。バージョン4.0からはMS-DOSとPC DOS(同バージョンからIBM DOSに改称)で機能的な内容が異なりましたが、OSの肥大化に伴いコンベンショナルメモリー(OSやユーザーが使用可能な640KBのメモリー領域)の空き容量をひっ迫するため、日本語入力システムを必須とする国内では普及しなかったように記憶しています。

そしてバージョン5.0。既に海外ではWindows 3.0が登場し、MS-DOSは下位互換を維持する存在となりました。バージョン4.0でサポートされた、バンク切り替え機能を持つ専用メモリカードを拡張バスに接続して使うEMS(Expanded Memory Specification)や各メモリー管理を行うXMS(eXtended Memory Specification)を正式にサポートし、MS-DOS 3.0の安定性と求められるメモリ消費の軽減を実現したバージョンとなります。

当時を思い返すと懐かしいのがメモリ管理。限りあるメモリ資産を最大限に活かすため、EMSやXMSを活用し、コンベンショナルメモリメモリーの空き容量をどれだけ確保できるかを競うテクニックが持てはやされるようになりました。当初はメモリーメーカー製ユーティリティソフトや、ユーザーが作成したプログラムを用いていたように記憶していますが、MS-DOS自体もバージョン5.0からXMSを公式サポート。

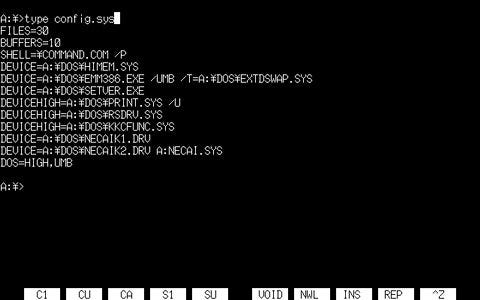

各空きメモリー上に自身を待避させる「DOS」コマンドや、デバイスドライバーを待避させる「DEVICEHIGH」を用意しています。当時のコンピューター雑誌では、起動時にMS-DOSの動作やデバイスドライバーを組み込む「Config.sys」と、自動実行する内容を記述した「Autoexecx.bat」が掲載され、テクニックが広まるようになりました(図03)。

前述のとおり日本国内ではPC-9800シリーズ向けMS-DOSが主流でしたが、大きく変化し始めたのが、1990年に登場したIBM DOS J4.05/Vの存在です。それまでのMS-DOSは日本語を表示するためには、ビットマップデータを内蔵した漢字ROMを使用していましたが、同OSは漢字ROMをフォントデータ化し、特定のハードウェアを用いることなく日本語表示を可能にしました。いわゆる「DOS/V」の誕生ですが、これを契機にPC-9800シリーズの凋落が始まります。

1993年に登場したMS-DOSバージョン6は同シリーズにおける事実上の最終版。IBMとMicrosoftのOS共同開発契約が終了し、両社独自の実装が行われるようになりました。もっとも基本的な設計に変更はなく、デフラグツールやディスク圧縮ツールを備える程度。筆者もMS-DOSとPC DOS(バージョン6から再び改称)両社を使いましたが、実行コマンドから返されるメッセージやフォントになじめず、もっぱらMS-DOSを使っていました(図04~05)。

なお、日本語版MS-DOSは6.2までリリースされましたが、英語版では特許侵害などの関係でディスク圧縮ツールであるDoubleSpaceを取り除いたバージョン6.21、問題となった技術を取り除いたDriveSpaceを搭載したバージョン6.22までリリースされています。DoubleSpaceとDriveSpace両者の間には互換性がなく、そのままでは圧縮したディスクにアクセスできないという問題が発生しました。前述のとおり日本国内では話題に上った程度ですが、この一件からパーティションに対する圧縮操作を行うのが怖くなったことを思い出します。

その後もバージョンアップは行われますが、既に単体発売は終了し、Windows 95のベースとなるため、既に異なるOSとしてあつかった方がいいでしょう。一方のPC DOSは1995年に開発環境やWebブラウザーを搭載したPC DOSバージョン7、ユーロ記号の対応や2000年問題に対処したPC DOS 2000を1998年に発売しました。現在でもIBMのサイトにはPC DOS 2000に関する情報が掲載されています。当時を懐かしめる方は是非ご覧ください(図06~07)。

なお、前述のDigital Researchは独自路線を歩み、DR-DOSというOSをリリースしています。MS-DOS/PC DOSと比較するとメモリ管理面で一歩抜きん出ていましたが、1991年にはDigital ResearchがNovellに吸収合併され、その三年後にNovell DOS 7としてリリース。1996年にはCalderaが権利を保持し、翌年にはOpenDOS 7.01に改称してリリースしました。しかし、その後はDR Open 7.02、DR-DOS 7.03と再び改称を行い、現在はDRDOSが「DR DOS」として販売を行っています。