産業技術総合研究所(産総研)は1月18日、シミュレーションに基づいて、パルス幅2フェムト秒(fs)程度のレーザー照射により、「酸化グラフェン」を還元して「グラフェン」を製造する方法を提案した(画像1)。産総研ナノシステム研究部門ダイナミックプロセスシミュレーショングループの宮本良之研究グループ長らの研究によるもので、成果は米国物理学会発行「Physical Review B」(オンライン版)に日本時間1月17日に掲載された。

近年、グラフェンを応用した電子技術が注目されている。グラフェンとは、鉛筆の芯にも使われる「黒鉛(グラファイト)」の単層部分からなる2次元シート状物質で、炭素原子が蜂の巣状に六角形のネットワークを組んでいるのが特徴だ。

また酸化グラフェンは、グラフェンの層上や端に酸素原子・水酸基(「-OH」で表される官能基で、別名ヒドロキシル基)、またはそのほかの電子親和性の比較的高い分子が吸着した構造が特徴で、グラフェンと比較して水和性が高く塗布工程に向く。酸化の度合い、吸着分子の種類は酸化方法により異なる。

そして、そのグラフェンだが、透明性と電気伝導度が共に高いという性質があり、それを活かして近年では太陽電池用の電極やタブレットPCなどのタッチパネルへの透明電極としての応用が期待されている。しかし、グラフェンをこれらの用途に利用するために大量合成し、必要なパターンで印刷塗布する技術にはコストや結晶性劣化などの問題があり、開発の妨げになっていた。

近年、グラファイトを酸化して酸化グラフェンに変えた後、溶液中で剥離し、それを回路パターンに印刷塗布した後に還元するという「グラフェン電極製造方法」が注目されている。しかし、還元にはヒドラジンなどの毒性の強い化学物質を用いるか、1000℃の高温で処理する必要があり実用化の障害となっていた。

産総研は実用化に適したグラフェン応用技術の開発を目指しており、電気伝導度の計算によるエレクトロニクス材料としての検証、電界印加によるバンドギャップのコントロールによるトランジスタの設計、グラフェンを高性能で動作させるための基板の選択などの理論的研究も進められている。

グラフェン研究、特に製造方法の研究は世界的に競争が激しい中で、研究グループでは酸化グラファイトを溶液中で剥離して酸化グラフェンを得、それを塗布後、還元することでグラフェンを製造する技術に着目し、酸化グラフェンの還元をより効率的に行う方法を探ることとした形だ。

今回の研究は、計算プログラムを共に開発してきた中華人民共和国四川大学のHong Zhang教授との共同研究で、計算には筑波大学の「T2Kスーパーコンピュータ」を利用し、計算の実行および解析は産総研が担当した。

研究では、産総研の「第一原理計算」技術とその計算プログラムを活用して、レーザー光による酸化グラフェンの「電子励起」(電子が最もエネルギーの低い基底状態から、光照射などを受けることでよりエネルギーの高い軌道に上がること)とそれに引き続いて起こる酸化グラフェンにおける原子の運動のシミュレーションを行った。

これは、「時間依存密度汎関数理論」に基づく第一原理計算によって、レーザー照射直後からの電子の波動関数の時間変化と原子核の分子動力学の計算を同時に実行することで可能となった。

なお、第一原理計算とは、実験データを頼りとせずに、物質の構造、構成元素の原子番号を入力変数とするだけで、物質の内部エネルギー、電気的化学的性質などを数値計算によって決定する計算手法のこと。時間依存第一原理計算は、さらに電子のダイナミクスもシミュレーションすることが可能である点が特徴となっている。

そして密度汎関数理論とは、電子の多体相互作用を電荷分布の汎関数として近似し、それによる電子の状態(電子の波動関数の一体表示)が一意に求まるという理論のこと。同理論を電子の動的運動にまで拡張したのが、時間依存密度汎関数理論であり、励起された電子の挙動を近似的に取り扱えるというものだ。

シミュレーションはパルス波形をさまざまに変えて行うことによって、酸化グラフェンにダメージを与えないで還元する方法に適したフェムト秒レーザーの波形を見出した。

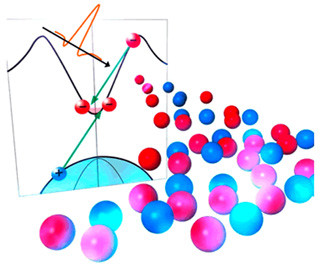

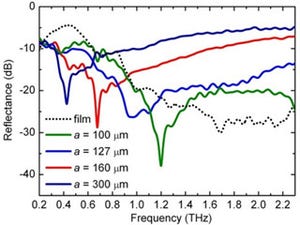

なおフェムト秒とは、10-15(1000兆分の1)秒であり、フェムト秒レーザーは、パルス幅が1000兆分の1秒台のパルスレーザーとなる。パルス幅が非常に狭いこと、レーザー光の電場強度により決まるピークパワーが通常の連続発振レーザーと比較して非常に大きいことが特徴で、さまざまな波形のうち、画像2のような電場変化を示すパルス波形のレーザーが最も効率がよいことが判明した。このレーザー波形はパルス幅2fsと、これまでに酸化グラフェンの還元に利用されてきたフェムト秒レーザーのパルス幅約200fsよりも狭いパルス幅である。

|

|

画像2。第一原理計算で見出された、酸化グラフェンの還元に最も適した極短パルスレーザー波形。この波形は、レーザー光による電場の向きの時間変化の平均が非対称的であり、電場の向きが酸素原子の吸着した面より下向きになる時間が長くなっている |

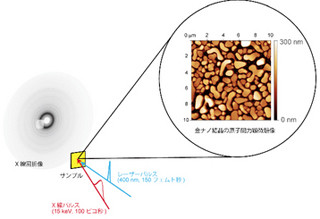

今回のシミュレーションの条件では、レーザーから供給されるエネルギー密度がある閾値を超えると、画像3に示すように、酸化グラフェンから酸素原子が脱離すること、すなわち還元されることが判明。

酸素原子の脱離運動が顕著になる時間スケールでは、レーザーパルスはもはや減衰しきっている。これは、電子励起が高速で起きるのに対し、原子運動が始まる時間が遅いためで、電子と原子の質量差によることが理由だ。

また、酸素原子との結合により歪んでいたグラフェンの炭素原子の配列が、酸素原子の脱離後にはグラフェン本来の平坦な構造に戻ることも計算により確認。この方法による還元では、グラフェンの構造が破壊されないことも示された。

さらに今回のシミュレーションにより、還元に必要なレーザーのエネルギー密度の計算値が数mJ/cm2のオーダーであることも判明。しかし、より精密な絶対値はシミュレーションのために想定した「周期境界条件」(第一原理計算により、物質の電子構造を計算する時に持ち込む数学的条件のこと)に依存するため、酸化グラフェンの還元を行うためのレーザーエネルギーの閾値をシミュレーションで精密に決定するには至っていない。

そして、酸化グラフェンのもう1つの形態である水酸基(OH基)を持つ構造についてもシミュレーションが実行された。この場合も、同じ波形のパルスレーザー照射によりOH基が脱離し、酸化グラフェンが還元されることが判明している。画像4は、その様子をシミュレーションした結果だ。

OH基の場合には、パルスレーザー照射後に、まず質量の軽い水素が高速運動を開始するが、水素は脱離せずそのままで、酸素が脱離を始める。このまま水素と酸素の結合は切れることはなく、水素は脱離の速度をいったん緩め、酸素に追いつかれる。このようにしてOH基は分子軸の方向を揺らしながらグラフェンから離れていくことが確認された。

研究グループは今後の予定として、電子のダイナミクスを計算する際に便宜上導入した周期境界条件の及ぼす影響のさらなる検証、酸化グラフェンのレーザー照射前の温度条件を統計的に取り込むなどの計算上の技術的問題から発生する計算精度の問題を解決することで、レーザー波形だけでなく、還元を行うために必要最小限度のレーザー強度の予測精度向上を目指すとしている。

また、グラフェンの生成時に酸化以外の原因による不純物除去の方法へと研究を拡大することで、グラフェン生成、精製のプロセスの精密設計が可能となり、実用化につながるとの期待も示している。