最後が今回のメインテーマの1つである、今後の成長見込みと市場同士の食い合いについてだ。サーバを除くクライアントPCのカテゴリにおいて、従来は「デスクトップPC」に「ノートPC」と、非常にシンプルな区分けだった。ところが最近になり「ネットブック」というカテゴリが登場し、Apple iPadの好調を受けて「タブレット」がカテゴリとして成立しつつある。この市場をどのように攻略していくかはIntelにとって非常に難しい問題で、特にタブレットやネットブック(この場合は"スマートブック")の市場にはARMプロセッサをライセンスする企業各社が自社開発製品を投入しつつあり、PCプロセッサでほぼ独占的シェアを有するIntelでさえ苦戦が予想される。

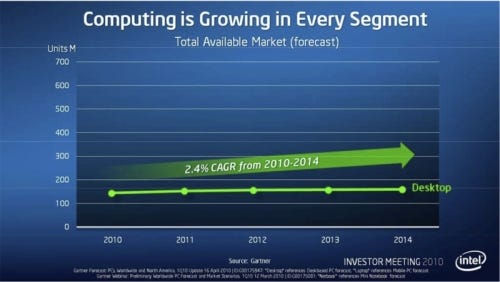

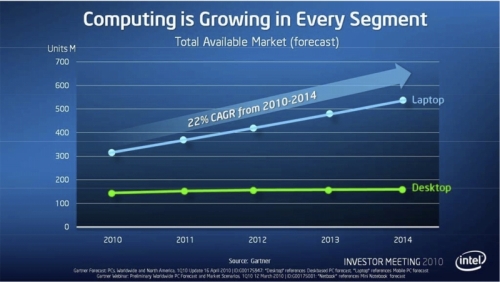

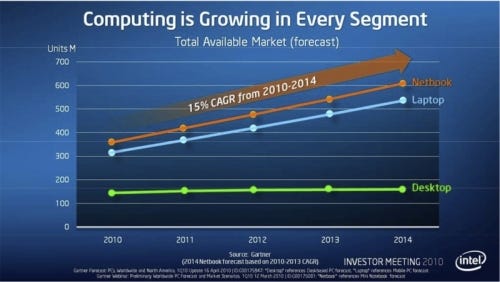

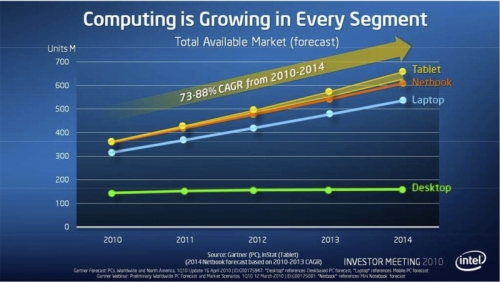

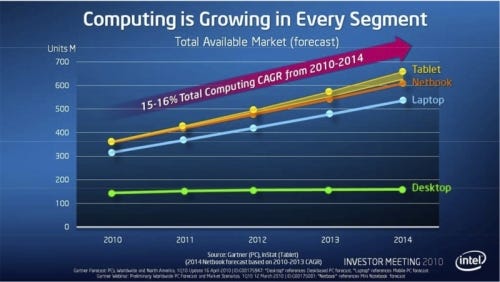

Intelではこれら4つのカテゴリの製品について、それぞれ包括的な年成長率を「CAGR (Compound Annual Growth Rate)」としてまとめ、2010年から2014年の範囲で予測値としてグラフ化している。デスクトップPCのCAGRは2.4%でほぼフラットだが、ノートPCでは22%、ネットブックでは15%、タブレットに至っては73-88%のCAGRで急成長が期待できるという。これらをすべて合わせると、2014年には6億5,000万台以上、少なくとも6億台を超えるPC (あるいはコンピューティングデバイス)の市場が出来上がるという。市場全体でみても15-16%のCAGRと、2桁成長を維持できるというのが同社の主張だ。

とはいえ、このデータには罠が含まれていると考えている。2.4%とはいえデスクトップPCの市場が縮小せず、今後も続いていくと考えていること、そしてノートPCを含む各製品カテゴリ同士で市場の食い合いを想定していないことがその理由だ。PCやネットブックのデータはGartner、タブレットはInStatという異なる調査会社のデータを引用していることもあるが、すべての市場が順調に成長するとは限らず、何らかの影響を互いに及ぼすことになると考えるのが自然だ。iPadの市場動向についてMorgan Stanleyのアナリストがまとめた予測があるが、iPadがMacBookやiPodなどの既存製品の市場を侵食していること、そしてネットブック成長が停滞している可能性が指摘されている。Appleクラスの人気メーカーでさえ内部競合が問題視されているわけで、これがIntelなど他のメーカーに影響を及ぼさない可能性は低いだろう。すべてが順調にいくというのは、かなりバラ色の予想だ。

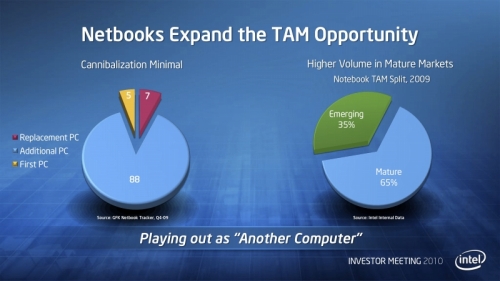

Intel側もこうした声があることは認識しており、市場の食い合いについてデータを引用して反論している。まずネットブックは販売数全体の88%が2台目需要であり、既存PCのリプレイスや新規需要ではないこと、そして2台目需要の中心となる先進国がシェアの多くを占めており、新興国のPC需要をネットブックが奪っている割合は低いというのがその主張だ。一方でネットブックに利用されるAtomは利益率がそれほど低くなく、新興国での普及台数が低いということは、今後の成長余地にもつながることになる。最小限の市場の食い合いと、新興国での成長余地の高さという2点で、今後も一般的なノートPCとネットブックの両者の成長が続いていくという。

需要一巡が指摘されるネットブック、タブレット市場攻略、ARMとの競合、課題のスマートフォンや家電への進出、企業需要を大きく左右する金融市場の動向など、課題は多くあるが、これら難関を経てIntelは2010年をどう乗り切っていくのだろうか。1年後に改めて検証してみると面白いかもしれない。