赤桐氏は、日本のOP25Bは「完成期を迎えている」と指摘。実際、たとえばセキュリティベンダーのSophosが発表している迷惑メール発信国ランキングでは2006年の第3四半期以降、上位12位のランキングからも外れ、順調に減少傾向を示している。

|

|

|

|

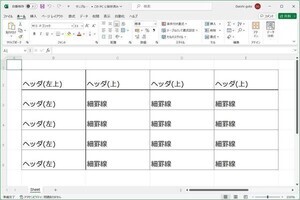

Sophosの迷惑メール発信国ランキング |

日本と同様に米国、中国発の迷惑メールも減少しているが、これは迷惑メール発信国の分散傾向が強まっているため。全体的には迷惑メールの数は増加傾向にあるが、日本はランク外になるまで減少した |

OP25B普及当初、スパマーが使うISPがOP25Bを導入したら、導入してないISPに移るという「民族大移動」(同)が起きたが、次々と国内ISPがOP25Bを導入した結果、スパマーは海外のISPに移動していったため、少なくとも日本のドメインからの迷惑メール発信が減っていった。

|

|

|

|

総務省による迷惑メールの状況。OP25Bを導入した赤線のISPからの迷惑メールは激減。それに合わせるように別のOP25Bを導入していないISP発の迷惑メールが増加しているのが分かる |

さらに国内発の迷惑メールは減少し、海外発のメールが増加している |

赤桐氏は、OP25Bは「民」と「官」のコラボレーションによって実現されたと強調する。世界的には迷惑メールの数は増えており、ボット化したPCからも大量の迷惑メールが送信されているが、OP25Bが普及していなかったら、日本の状況はもっと深刻だった、と話す。

総務省の消費行政課・平松寛代課長補佐によれば、海外ではOP25Bの普及が遅れ、米国でも大手ISPの半数程度しか実施していないとのことで、今後は海外と連携した迷惑メール対策が必要になってくる。総務省でも2005年4月の「ソウル・メルボルン多国間覚書」をはじめ、多国間協力、二国間協力を進めており、さらなる対策の進展が期待されている。