こんにちは。技術革新統括本部Cloud&Infrastructure技術部の谷口です。本記事は2024年12月に開催された「AWS re:Invent 2024」の現地参加レポートの第3回目となります。前回はAmazon S3の新機能であるS3 Tablesにフォーカスして解説しました。第3回目となる本記事では、Amazon Q Developerの機能アップデートのうち、インフラ運用に役立つ運用調査支援機能についてご紹介します!

今年も生成AIがホットトピック

社会全体での大きなトレンドになっていることもあり、生成AIはre:Invent 2024においても一大テーマでした。Keynoteの中では、Amazon Bedrock Guardrailsに代表されるような、生成AI活用をより推し進めるための機能アップデートが数多く発表されていました。また、Amazonが提供する生成AIモデルとしてAmazon Novaが発表されたことも印象深いです。

その中で、筆者のようなインフラエンジニアにとっては、非常に興味深いアップデートが発表されていました。

本記事では特にAmazon Q Developerの運用調査支援機能についてご紹介します。なお、Amazon Q Developerによるモダナイゼーション支援機能については第4回目以降の記事にてご紹介する予定です。

Amazon Q Developerによるトラブルシューティング支援

Amazon Q Developerは、AWSマネジメントコンソールなどからアクセスできる開発者向けの生成AIサービスです。アプリケーション開発の補助やAWSインフラの運用支援を行う機能などを持っています。今回発表された運用調査支援機能は、Amazon CloudWatchと連携してトラブルシューティングをサポートする機能となります。

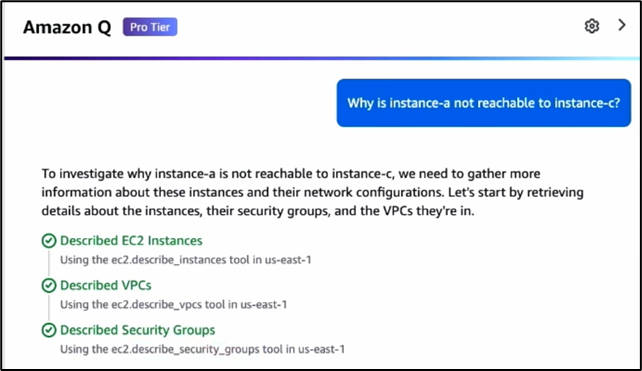

実のところ、Amazon Q Developerによるトラブルシューティング機能は以前から存在しました。マネジメントコンソール上でのトラブルシューティングを補助してくれる機能で、簡単な設定ミスであればAmazon Q Developerが実機の情報収集から原因特定、対策立案までを代行してくれます。 例えば、インスタンスAとインスタンスCという2つのEC2インスタンスが互いに通信出来ない状況を解決したいとします。人間がこの状況に対応する場合、ネットワーク、インスタンス、ミドルウェア、アプリケーションといった各スタックの状況や設定を確認しつつ問題の原因を切り分けていき対処していくことになると思います。Amazon Q Developerでは、この一連のトラブルシューティング対応を代行してくれるのです。

1)マネジメントコンソール上でAmazon Q Developerを立ち上げてインスタンスAとインスタンスCが通信できない原因の特定を依頼。Amazon Q Developerが自動的にEC2インスタンスおよびその周辺情報を収集する。

2)収集した情報をもとにAmazon Q Developerが原因と解決策を提示してくれる。今回の例では、VPC間接続とそれに紐づくルーティング設定、そしてセキュリティグループの設定が誤っていることが分かった。

このトラブルシューティング支援機能は比較的簡単でよく起こるようなトラブルに対しては有効に働きます。しかし、複雑なシステムにおいて原因特定の難易度が高いトラブルが起きた際には本機能だけでは対処できないと想定されます。そうした難易度の高いトラブルに関しても生成AIの補助を受けることを可能にしたのがAmazon CloudWatchとAmazon Q Developerの統合です。

Amazon CloudWatch連携でより強力になったトラブルシューティング支援機能

Amazon Q Developer新機能ではAmazon CloudWatchとの統合が行われ、CloudWatchのダッシュボード上からAmazon Q Developerによる支援を開始することが可能になりました。 なお、本機能は2025年1月時点でプレビューであり、東京リージョンではまだ開放されていませんのでご注意ください。

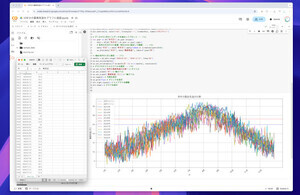

実際に新機能の画面を見てみましょう。CloudWatchアラームからAmazon Q Developerによる調査を開始すると、以下のような画面が確認できます。

画面右のペインに表示されている箇所がAmazon Q Developerによる調査結果や提案内容で、画面中央部分はチーム内での解析情報の蓄積を行うダッシュボードとなります。 Amazon Q Developerによる調査を開始すると、Amazon Q DeveloperはCloudWatchメトリクスの中から関係するメトリクス情報および当該メトリクスの問題箇所を自動的に発見します。ユーザはAmazon Q Developerが発見した内容を確認して、それが解決に必要な情報だと判断した場合は解析の履歴として情報をチーム内に共有することができます。また、Amazon Q Developerはメトリクスの分析だけでなく、そこから推測できる原因の仮説もサジェストしてくれるため、よりスムーズな原因特定が可能となります。Amazon Q Developerが提示した原因仮説が正しいと判断できた場合、その原因仮説に基づいたAWS Systems Manager Automationのランブックを出力することも可能で、トラブル対応に必要な設定変更もAmazon Q Developerが補助してくれます。

最初に紹介したマネジメントコンソール上でのAmazon Q Developerによるトラブルシューティング支援と同じように、本機能はトラブルシューティングにおける実機の設定確認や原因の仮説立案、対応プラン検討を補助してくれる機能です。CloudWatchと統合されたことで、メトリクス情報に基づく詳細な解析のサポートを行ってくれるようになり、難易度の高いトラブル発生時にも初動調査などでAmazon Q Developerの力を借りやすくなったのではないでしょうか。

さいごに

本記事ではAmazon Q Developerのアップデートである運用調査支援機能についてご紹介しました。

Amazon Q Developerによる開発効率化はアプリケーションレイヤに留まらず、インフラレイヤにまで及んでいます。Amazon Q Developerを上手に活用することで、より効率的なインフラ運用が可能となるでしょう。

一方で、Amazon Q Developerの提案精度に関しては今後実際に活用していく中で見極める必要があります。また、Amazon Q Developerの力に頼りきりになってしまって、切り分けの勘所や対応案の検討能力等のトラブルシューティングに必要な能力が失われてしまうのは避けなければなりません。

いずれにしても、Amazon Q Developerを上手く活用することがこれからのAWSエンジニアには求められているのだろうと感じました。

次回はAmazon Q Developerの新機能の1つであるモダナイゼーション支援機能についてご紹介する予定です。お楽しみに!

著者紹介

谷口優也 TANIGUCHI Yuya

NTTデータグループ 技術革新統括本部 Cloud&Infrastructure技術部

金融や官公庁に向けたパブリッククラウドシステムの基盤開発に従事。高いセキュリティ水準が必要なシステムでの開発経験を武器に、社内の技術整備や人財育成を推進。現在はクラウドコンサルに関する海外グループ会社との連携強化をリード。

[PR]提供:NTTデータ