ヨーロッパ全域やアジア地域を中心に通信事業を展開する、Coltグループ。同社はデータセンター(以下、DC)事業においても、その高い技術力と運用経験により、顧客から確固たる評価を獲得している。日本ではColt データセンターサービス(以下、Colt DCS)において、2002年に塩浜データセンター(DC)を建設し、2023年には京阪奈DCがサービス開始予定だ。同社はどのような考えで20年以上にわたり日本でDC事業を展開しているのだろうか。Colt DCSのビジネスと働き方について話を聞いてみよう。

ハイパースケールDCを加速させるColt DCS

Coltグループは、フィデリティ・インベストメンツを株主としてロンドンで1992年に創業した。日本では1999年にKVHとして創立され、その後Coltグループの買収を経て、現在の体制へと移行している。

主な事業は2つ。1つはグローバルで超低遅延なネットワークサービスを提供する「Coltテクノロジーサービス」と、もう1つはDCサービスを提供する「Colt DCS」だ。

Colt DCSは、すでに20年ものあいだ日本でDCを運営している。2002年の塩浜DC建設を皮切りに、印西にDC3棟を建設。そして2023年には5番目となる京阪奈DCがサービス開始予定だ。京阪奈DCの電気容量は、塩浜DCの5MW(メガワット)に対し 45MWにも上る。全世界的にクラウドサービス事業者に重点を置いた“ハイパースケール”DCに力を注いでおり、インドのムンバイでも同規模のDCを建築中だという。

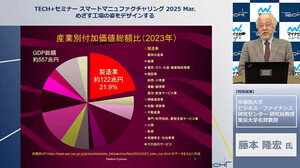

-

Colt 印西データセンター外観

Colt DCS バイスプレジデント APAC代表 ポードレイグ・マコーガン氏は、次のように話す。

「Colt DCSの特長は大きく3つあります。1つ目は、長年DCを運営し、サプライヤー・カスタマー・プロパイダとの良好な関係があること。2つ目は顧客の要件をよく理解し、グローバルで関係を構築していること。3つ目は、買収と売却で利益を得るのではなく、事業の成長を見込んだ長期的なビジョンを持って投資していることです」

日本は現在DX化を推し進めている。インフラのデジタル化、ペーパーレス化といった社会の動きを加速化させていく上で、DCはさらに欠かせない存在になっていくだろう。またクラウドサービスの普及を背景に、スケーラブルな容量のニーズは高まっている。こうした急速に増大する需要に対応すべく、Colt DCSが提供するハイパースケールDCは市場において大きな役割を担っているのだ。

Colt DCS バイスプレジデント APAC代表 ポードレイグ・マコーガン氏

「当社のDCの強みは、まず強固なデザインです。地震が多い日本の環境を踏まえ、安定したサービスを提供できるようしっかりとした免震対策を行っています。また高速で安定したコネクティビティも欠かせません。そしてなにより、経験豊富な人材を抱えていることが我々の大きな財産です。海外のDC運用を経験した人も多く、顧客の要件をきちんとマネジメントすることが可能です」(マコーガン氏)

グローバルで急速にビジネスを拡大しているColt DCS。同社は、DCを設計・構築するエンジニア、プロジェクト運用を担うプロジェクトマネージャー、顧客を開拓するセールス、マーケティング、バックグラウンドを担う調達部門など、多種多様な人材を常に求めている。

社員4名に聞く、Colt DCSで働く価値

さまざまな人材が活躍するColt DCS。ここからは、同社のビジネスを支える4名の社員に話を伺い、Colt DCSの働き方について探っていこう。

オペレーション部 ファシリティ担当 サイトエンジニア 菊池 一功 氏

菊池氏は、2014年にサービスオペレーション職として入社(当時、KVH)し、塩浜DC、印西DCに勤務。これまで顧客案件対応に関わり、現在はセンター設備保守管理対応を行っているサイトエンジニアだ。

「カスタマーセントリックの実践と、アジリティの高さがColt DCSの強みだと思います。一度プロジェクトがスタートすると、要件デザインや資料作成、顧客との打ち合わせなどのハイレベルな業務にも携われます。さらに現場の進捗管理も一手に担うようになりますので、計画を進めている実感が持てるのが面白いですね。職場のコミュニケーションは英語が中心ですので、自然と英語が堪能になる点も魅力です。

以前、データホールサーバー室内の拡張を行うことになり、私はプロジェクトマネージャーを担当したのですが、顧客から『事故等なくプロジェクトが成功できた』と感謝の言葉をいただきました。私もようやくこういった案件を1人で対応できるようになったのだなと実感できましたね」(菊池 氏)

デザイン&エンジニアリング部 シニアメカニカルエンジニア 鶴見 英大 氏

鶴見氏は、2021年にシニアメカニカルエンジニアとして中途入社。新築DCプロジェクトの設計やエンジニアリングマネジメントなどを行う技術者だ。

「DC業界の老舗であり、ゼネコンにも『信頼している』と言われるのがColt DCSです。私は、プロジェクトに一気通貫で携われることに面白さを感じます。外資企業で働くのは初めてですが、自由に話せ意見も尊重されやすいですね。また自分の裁量で働けるので、ワークライフバランスも実現でき、モチベーションが維持できる仕組みがありますね。

設計は粛々と進めますが、要求と現場の齟齬やトラブルシューティングをタイムリーにクロージングしてこそ成功といえます。そのために各チームや現場との協議をすることも多々あります。ハイパースケール事業はスキルアップにもなり、海外の最新の設計・建築手法を学べますし、その過程で省エネ・サステナブル・信頼のある電気設計が自ずと身につきます」(鶴見 氏)

サービスマネジメント部 サービスマネージャー 野口 結香 氏

野口氏は、2012年に派遣社員として勤務を開始し、2014年(当時、KVH)に転籍。2020年からサービスマネジメント部へ異動し、現在はサービスマネージャーとしてハイパースケールの顧客を担当している。

「影響力を持った大企業のインフラをサポートしていることに誇らしさを感じます。年々成長を続けているので、派遣として働いていたころとは比べものにならないくらい大きな会社になり、当時想像していなかったポジションも得ました。働き方の希望を汲み取ってもらえるのもありがたく、この3年間は在宅で勤務できています。

成長を認識できたのは5年目、オンサイト・サポートチームでサービスデスクのリーダーに任命されたことです。私自身、顧客対応に向いていると感じていたので、能力を見てくれたと感じました。そしてその2年後にはサービスマネージャーに任命されました。Colt DCSはチャンスを与えてくれる会社です。次の10年、会社とともに成長していけるのが楽しみです」(野口 氏)

営業部 アカウントエグゼクティブ 付 晶玉 氏

付氏は、2006年にエンジニアとして入社。オンサイト・サポートチームで顧客対応を続ける中で営業に興味を持ち、2014年にセールスチームへ異動し、インサイドセールスの経験を経た後、現在は営業として主に外国資本の企業を担当している。

「ハイバースケールの営業先は、いずれも世界屈指のクラウドサービスプロパイダのため、非常にやりがいを感じています。また社内には優秀な人材が集まっており、営業としての幅だけでなく、人としての視野も広げることができています。

営業になって間もないころ、DC事業を日本に移転したいという海外の顧客がありました。競合他社にも問い合わせをされていて、社内からは諦めた方がいいというアドバイスもありましたが、私は打ち合わせを重ねていった結果、成約へと繋がりました。顧客のヒアリングから視点を持つことが身についたと思います。Colt DCSは、フラットな組織と決断の速さを持った会社です。ある案件では、マネージャーを経由せずにVPに直接意見しました。それができる会社なんです」(付 氏)

-

(左上から時計回り)野口 結香 氏、菊池 一功 氏、付 晶玉 氏、鶴見 英大 氏

Colt DCSが目指す事業の未来

「Colt DCSは『カスタマーファースト』を第一に掲げています。言うのは簡単ですが、これを実行するのは難しいものです。諦めずに前進を続け、顧客の厳しいニーズや要求に応え、新たな価値を生み出せる人材を求めています」(マコーガン氏)

同社には「DCS Core Value」と呼ばれる方針があるそうだ。それは「スタートアップの敏捷性 」「コラボレーション」「チャレンジ」「価値創造 」の4つ。そして顧客に対しても、シェアホルダーに対してもきちんと価値を生み出すことを大切にしているという。

「我々は新しいDCを構築するにあたり、早期から何度も顧客と相談を繰り返します。パートナーとして顧客と共に仕事をし、そのニーズに応えることで、より良い世界を作り上げたいと願っているからです」(マコーガン氏)

DX化が進むとともに、Colt DCSのDC事業はこれからますます重要性が増していくだろう。一方で、世界には解決すべき課題も多い。マコーガン氏は最後に今後の方向性について述べる。

「DCは多くの電力を必要とします。政府や電力会社などと協力し、クリーンなエネルギーを利用することが求められていくでしょう。Colt DCSでもサステナビリティヘッドを採用し、2030年までに47%のカーボン排出量削減を目指しております 」(マコーガン氏)

関連リンク

Coltグループへのお問い合わせはこちらから

https://www.coltdatacentres.net/ja-JP/contact/contact-form