この連載では、主にレガシOSを実行する現行システムを、最新の仮想化基盤やクラウドに移行して、拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)で延命することに主眼を置いてきました。前回はActive Directoryの最新バージョンへの移行について触れましたが、オンプレミス全盛の10年前のスタイルのまま最新環境に移行したとしても、また何年後かに同じ状況を迎えることになります。

10年前と現在、そしてこの先では、企業のIT環境は目まぐるしく変わります。10年前とフルクラウドにすることも可能な今を比較し、この先の変化にも柔軟に対応可能な次のIT環境を目指しましょう。

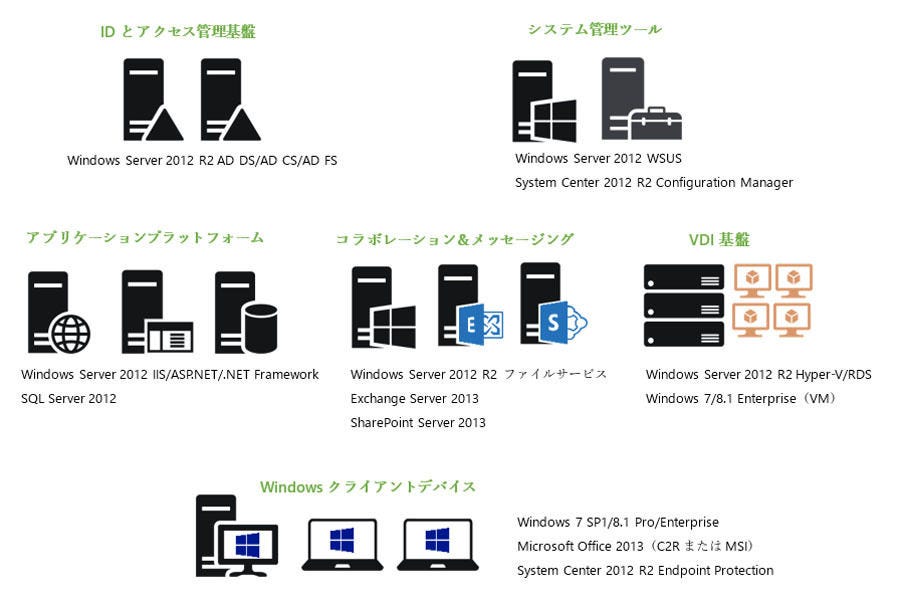

10年前、2013年の一般的な企業のIT環境

サポート終了(EoS)対応を迫られているシステムを運用している場合、そのシステムが10年前の2013年頃に構築、導入したものであると仮定して、導入時のシステム構成として考えられる一例を下図に示しました。こちらは、マイクロソフトの製品および技術を中心に構築されたシステムの一例です。

IDとアクセス管理の基盤としては、Windows Server 2012 R2の「Active Directoryドメインサービス(AD DS)」で構築したActive Directoryドメインに、エンタープライズPKI(Public Key Infrastructure)として「Active Directory証明書サービス(AD CS)」、外部IDとの連携のための「Active Directoryフェデレーションサービス(AD FS)」を必要に応じて導入しているところもあるでしょう。

クライアントデバイスはWindows 7 SP1やWindows 8.1がメインで、エンドポイントの企業向けセキュリティ製品は「System Center 2012 R2 Endpoint Protection」が利用されていたことでしょう。生産性アプリケーションは「Microsoft Office 2013」で、当時は「クイック実行形式(C2R)」とボリュームライセンス製品のWindowsインストーラー形式(MSI)の2つの展開方法がありました。

コラボレーション&メッセージング基盤としては、現在の「Microsoft 365」(旧称Office 365)の前身である「Exchange Online」や「SharePoint Online」のサービスがすでにスタートしていましたが、オンプレミスのサーバとして導入するのがまだ一般的だったと思います。

Windows Server 2012 R2で強化されたリモートデスクトップサービス(RDS)の仮想デスクトップインフラストラクチャ(VDI)環境は、Windows Server 2012 R2でも引き続き利用でき、Windows 7 SP1やWindows 8.1のEnterpriseエディションの仮想デスクトップをユーザーに提供できました。

業務アプリケーションやイントラネットWebサイト、システム管理ツールは、従来の技術に基づいてオンプレミスに構築、導入するのが一般的でした。前出の図で示した製品バージョンは、最近製品サポートが終了したばかりのものもあるため(Windows 7は除く)、導入時の構成のまま利用しているところもあるのではないでしょうか。

SQL Server 2012は2022年7月に製品サポートが終了し、Windows Server 2012 R2は間もなく2023年10月に終了します。これらの製品はESUを利用することで延命できますが、他の製品はそうはいきません。Windows 8.1は2023年1月10日に、Office 2013、Exchange Server 2013、SharePoint Server 2013は2023年4月11日にサポートが終了しました。これらの環境は、セキュリティ問題があっても修正されることはないため、もう安全に利用することはできません。

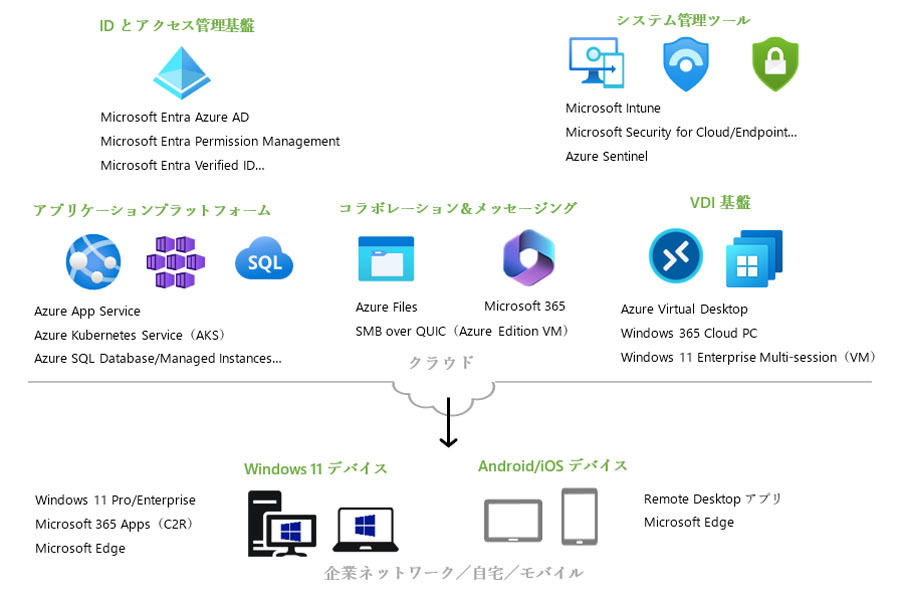

2023年の最新IT環境は、クラウドだけでも構築可能

現在、2023年はどうなっているかというと、Windows Serverやサーバ製品の後継バージョンが提供されていれば、従来と同じ構成、同じ環境を、より新しいバージョンで構築することができます。しかし、これまで最低でも10年間(メインストリーム5年+延長サポート5年)提供されてきた固定ライフサイクルポリシーが変更されている製品もあります。

例えば、SharePoint Serverのオンプレミス向け後継製品は、「SharePoint Server Subscription Edition」というモダンライフサイクルポリシーに従う製品に変更されました。同製品は継続的に更新も行われ、新機能が追加されています(現在の最新バージョンは「23H1」)。Microsoft Officeの永続ライセンス製品の最新バージョン「Office 2021」は、メインストリーム5年のみで製品サポートが終了します。

マイクロソフトは企業向けの製品やサービスのクラウド化を強く推し進めており、クラウドサービスへの移行を推奨しています。マイクロソフトはこれまでも機械学習(Machine Lerning、ML)ベースのAI機能をクラウドサービスに組み込み、高度なセキュリティ機能や分析機能を提供してきました。まだ、プレビュー提供であるものの、最近では生成AI(GPT-4)ベースのCopilot機能を、検索機能(Bing AIチャット)、セキュリティ機能(Microsoft Security Pilot)、コラボレーション(Microsoft 365 Copilot)、アプリケーション開発(Power PlatformやVisual Studio向けCopilot)に追加し、AI機能を強化しようとしています。クラウドへのシフトは、このような最新技術をいち早くビジネスに活用できるという利点があります。

ビジネス要件によっては、現時点ですべてをクラウドサービスの利用で済ますことも不可能ではありません。オンプレミス側に設置するサーバは廃して、クライアントデバイスとネットワーク環境があればよいのです。下図は、前出の図で示したものと同等以上のIT環境を、2023年時点で利用可能なマイクロソフトのクラウドサービスで実現する例になります(クライアントデバイスは除く)。

こちらの図で示すようなほぼ完全なクラウド化に今すぐ乗り換えるのは現実的ではありませんし、無理があります。法規制の制限などでクラウドには移行できないという場合もあるはずです。まずは利用しやすいところから、オンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド環境で実現し、段階的にクラウドへ軸足を移していくのが現実的でしょう。

次回は、10年前と現在のマイクロソフトの製品と技術、サービスの変化について、そして従来通りオンプレミスに実装する場合の選択肢について説明します。