大規模な自然災害の発生が相次いでいますが、被災した携帯電話のネットワーク復旧に向けては「Starlink」をはじめとした、NTN(Non-Terrestrial Network/非地上系ネットワーク)の活用が進みつつあるようです。NTNによって災害発生時のモバイル通信環境はどう変わろうとしているのでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

破損した伝送路の代替としてStarlinkを活用

気候変動などによって年々激甚化・大規模化している自然災害。2024年の大規模災害といえば、1月1日に発生した能登半島地震が思い起こされる所ですが、9月にはさらにその被災地となった石川県の能登半島で、大規模な豪雨が発生。

地震の被災者が再び大きな自然災害に見舞われています。度重なる自然災害で被害を受けた方には心よりお見舞いを申し上げるとともに、被災地の復旧・復興を願って止まないところです。

そして、災害時に何より復旧が急がれるのは、生活に欠かせないインフラでしょうが、現在ではそうしたインフラの1つとして携帯電話のネットワークも挙げられるようになってきています。

スマートフォンが広く普及し、コミュニケーションだけでなく決済などさまざまな用途に活用され、生活インフラとしての重要度が高まっていることが背景にあることは確かでしょう。

それだけに、いかに素早く携帯電話のネットワークを復旧させるかは、携帯各社だけでなく国にとっても非常に重要なこととなっています。そこで携帯各社も新しい災害対策を次々と打ち出しているのですが、中でも能登半島地震以降、多く活用されるようになったのは米Space Exploration Technologies(スペースX)の低軌道衛星群「Starlink」による通信サービスではないでしょうか。

高度が低い衛星を活用するStarlinkは、従来の静止軌道衛星を用いた衛星通信と比べアンテナがコンパクトなうえ、大幅な高速大容量通信が可能なことから、すでにKDDIが離島や山間部など光回線を敷設するのが難しい場所でのバックホール回線などに活用していました。

-

災害時の臨時復旧などに用いられる、KDDIの可搬型基地局。従来は大きなアンテナが必要な静止軌道衛星(右)を用いていたが、最近ではより小型で運搬しやすく、それでいて大容量通信が可能な「Starlink」(左)が活用されているという

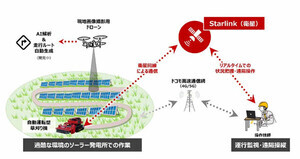

それだけに能登半島地震の際には、Starlinkを、災害で被災した基地局の復旧に用いるケースが急増しています。能登半島地震では停電による電力の喪失だけでなく、地震の影響により伝送路が切断されるケースが多く発生していたことから、コンパクトで被災地にも持ち込みやすく、それでいて通信性能が高いStarlinkをバックホール回線として活用し、迅速な復旧に当たる取り組みを進めていました。

Starlinkの活用に力を入れていたのは、同社と提携関係にあるKDDIなのですが、実は楽天モバイルも一部の基地局でStarlinkを活用し、応急の復旧を進めていたとのこと。

それゆえ同社では今後、Starlinkのバックホール活用をより積極的に進めるとしていますが、どちらかといえば移動基地局車や可搬型基地局などでの活用より、被災した基地局に直接Starlinkを接続し、バックホール回線として活用することが主となるようです。

通信の途絶を防ぐ衛星・スマホ間直接通信

ただ、Starlinkの活用はそれだけにとどまらず、避難所などで無料のWi-Fiサービスを提供するため、Starlinkを活用するケースも増えています。実際、2024年9月の大雨の際にも、KDDIやソフトバンクが避難所にStarlinkを活用した無料Wi-Fiサービスを提供したことを明らかにしています。

災害時にこれだけStarlinkが多く活用されているのは、やはり災害の影響を受けない上空から通信を実現するNTNであることが大きいでしょう。そこで今後期待されるのが、現在のサービスをより一方進めて、NTNとスマートフォンとを直接接続するサービスです。

現状のStarlinkのサービスは地上に専用のアンテナや機器を設置しないと利用できません。ですが地上に依存しないNTNとスマートフォンとの直接接続が実現できれば、大きな災害を受けて地上の基地局が止まってもなお、通信を途絶させない仕組みが実現できるだけに、災害対策用途としては大きな期待がかかるところです。

実際、Starlinkは、KDDIらいくつかの通信事業者と、2024年中にスマートフォンと衛星との直接通信によるサービスを提供開始する予定であることを明らかにしています。こちらは当初SMSによるテキストの送受信を実現し、その後打ち上げる衛星を増やして通信容量を増やし、音声通話やデータ通信などを実現するとしています。

一方で楽天モバイルも、出資する米AST SpaceMobileの低軌道衛星を活用した、スマートフォンと衛星との直接通信を2026年内に提供することを目指すとしています。こちらはよりサイズの大きな衛星を用いることで、当初から音声通話やデータ通信なども可能にする予定です。

-

楽天モバイルはAST SpaceMobileの低軌道衛星と、スマートフォンを直接接続するサービスを2026年内に提供することを目指すとしている。Starlinkなどより衛星のサイズが大きく、その分大容量通信を実現しやすいのが特徴となっている

また、NTTドコモは、衛星ではなく成層圏を飛行するHAPS(High Altitude Platform Station、成層圏通信プラットフォーム)を用いたスマートフォンとの直接通信サービスを、やはり2026年中に提供することを目指すと明らかにしています。

HAPSは成層圏を飛行し続ける必要があるため、衛星と比べると実現に向けた技術的難易度が高いのですが、地上とより近い距離で通信ができるだけに、低軌道衛星より一層の高速大容量通信を実現できることが見込まれています。

そうしたことを考えれば、今後数年のうちに、災害が起きても上空との通信が継続できる環境が急速に整う可能性は高いといえそうです。ただ、だからといって地上の基地局を復旧しなくてよいかというと、決してそんなことはありません。

なぜなら衛星通信は通信ができる容量が地上の基地局よりはるかに小さく、多くのスマートフォンで一斉に通信をしようとすれば、通信速度が大きく落ちる、あるいは通信ができなくなる可能性も十分考えられるからです。

被災当初のスマートフォンの利用用途は連絡を取り合う、あるいは情報を収集するといったことが中心でしょうが、時間が経つにつれ動画の視聴など、通常の利用用途が増えてくるだけに、より通信容量が大きい地上の基地局を復旧させることが不可欠なのです。

NTNが災害時に大いに役立つことは間違いありませんが、それだけでは被災地のニーズに応え続けられないことも、また確かです。NTNの実現に向けた技術開発だけでなく、災害時の早期復旧に向けた新たな技術の開発も同時に進める必要があることを忘れてはならないでしょう。