5GでIoT向けの通信を実現する「RedCap」(Reduced Capability)の導入に向けた議論が、国内でも進みつつあるようです。RedCapの導入によって、4Gよりも高速大容量な通信を可能にしながらも、IoT向けらしい低消費電力を実現できるようになると見られていますが、国内での導入・普及に向けては、4Gの存在が非常に大きな壁となる可能性がありそうです。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

5Gの「多数同時接続」に向けた取り組み

5Gのサービスが始まった当初、5Gは「高速大容量通信」「低遅延」「多数同時接続」という3つの特徴を備えていることが大きな特徴とされていました。

そのうち高速大容量通信はサブ6やミリ波など高い周波数帯の活用で、低遅延はMEC(Multi-access Edge Computing)などでその実現が進められてきました。

しかし、多数同時接続、より具体的に言えば5GのIoT向け通信に関しては、技術標準化の面でも後回しされてきた経緯があります。ですがここ最近、そのIoTに向けた5Gの仕様となる「RedCap」に関する取り組みが国内外で大きく動いているようです。

RedCapは「Reduced Capability」で、直訳すれば能力の低下となるのですが、その言葉が示す通りRedCapは、低速度かつ低消費電力の通信が要求されるIoT機器のニーズに合わせ、非常に高い性能を持つ5Gの通信規格「5G NR」の性能を抑えた仕様ということになるでしょう。

4Gでも同様に、LTEの「カテゴリーM1」(Cat.M1)や「NB-IoT」など、性能を抑えてIoTのニーズに応える仕様が標準化されていたことから、5Gでも同様の動きが進んでいると捉えれば分かりやすいのではないでしょうか。

-

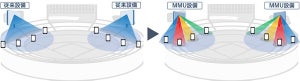

総務省 新世代モバイル通信システム委員会 技術検討作業班 第34回資料より。RedCapは5G通信の帯域幅や受信間隔などを減らし、構造を簡素化するなどして、IoTに向けた低速ながら低消費電力の通信を実現する仕組みとなる

ただ、RedCapは5Gの通信技術を活用した仕組みということもあって、4Gよりも高速大容量通信が可能な点が大きな特徴となっています。

例えば、LTE Cat.M1はダウンロード・アップロードの通信速度が共に300kbps~1Mbps、NB-IoTは20~250kbpsとされていますが、RedCapでは最大通信速度がダウンロードで150Mbps、アップロードで50Mbpsとされています。

少量のデータを扱う「eRedCap」という仕様でも、最大通信速度は10Mbps程度とされており、やはりNB-IoTなどと比べると通信速度が非常に高速になっていることが分かります。

IoT機器も年々高度化が進んでおり、例えばIoTでニーズが大きい監視カメラなどは映像の高精細化が進んでいることから、今後4Gをベースとしたサービスの通信速度ではスムーズなデータのやり取りが難しくなることも想定されるだけに、5GをベースとしたRedCapの環境整備は今後非常に重要になってくるでしょう。

-

総務省 新世代モバイル通信システム委員会 技術検討作業班 第34回資料より。5GをベースとしたRedCapは4Gベースのものより通信速度が速く、下り最大速度はRedCapで150Mbps、eRedCapで10Mbps程度とされている

RedCapの導入を阻む“枯れていて安い”4G

とはいえ、標準化団体の「3GPP」でRedCapの仕様策定がなされたのは2022年6月、eRedCapに至っては2023年12月とごく最近なだけに、世界的にもまだ具体的な商用利用が進んでいるケースは多くありません。

しかし、すでに中国がRedCapの導入に向け積極的な動きを見せているほか、欧米やアジアなどいくつかの国で導入に向けた実証などが進められているようで、商用化に向けた取り組みが加速していることは間違いないでしょう。

そして日本でも、2024年6月から総務省の情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会でRedCapの導入に向けた技術検討を進める方針が打ち出されており、現在は技術検討作業班が導入に向けた技術条件の検討を進めている最中。2024年内の取りまとめを目指すとしています。

ですがRedCapを日本で導入する上では、大きな壁がいくつか存在します。なぜならRedCap導入のためには、5Gの設備のみで運用するスタンドアローン(SA)運用への移行が必要不可欠だからです。

現状、日本の5Gネットワークの大半は、4Gの設備をベースとしたノンスタンドアローン(NSA)運用で、SA運用への移行は全く進んでいない状況にあります。それゆえ仮に行政側でRedCapの国内利用が問題なしとされた場合でも、携帯各社がSA運用へ移行を進めなければ導入は進められないのです。

そしてもう1つ、大きな壁となるのが4Gの存在です。現状モバイル通信が必要なIoT機器の多くは、通信速度を要求しないものが多いことから、4Gベースの通信仕様でも十分という声が非常に多いのです。

何より4Gは実績が豊富で技術的にも枯れていることから、それを活用したデバイスやサービスの料金が非常に安い。それゆえ日本では多くの事業者が4GベースのIoT通信サービスの販売に力を入れている状況で、「5Gの入る余地はない」という声も少なからず聞こえてくる状況にあります。

しかし、だからといってRedCapの導入を遅らせると大きな問題が生じてくる可能性があり、それを指摘しているのが通信機器大手であるエリクソンの日本法人、エリクソン・ジャパンのチーフ・テクノロジー・オフィサーである鹿島穀氏です。

鹿島氏は2024年7月25日に同社が実施した「エリクソンモビリティレポート」の記者説明会に登壇した際、RedCapの導入が今後重要になる理由として「6G」を挙げています。

モバイルの通信規格は10年に1度新しいものに移行するとされており、日本では2020年に5Gが導入されたことを考えると、2030年前後には次の規格となる「6G」へ移行が進むものと見られています。

そこで重要になってくるのが5Gから6Gへの移行だけでなく、そのころには古い規格となっているであろう4Gを終了させることです。そこで問題となるのがIoT向けの通信サービスです。

なぜなら、定期的に買い替えが求められるコンシューマー向けのスマートフォンとは違い、企業が導入するIoT機器は、一度導入したら10年以上にわたって使われる可能性もあり、その分通信サービスも維持しなければいけなくなるからです。

それだけに今、4GをベースとしたIoT通信サービスの販売を強化してしまうと、6Gに移行してもなお4Gの古い設備を維持・管理していくことが求められ、6G時代に高コストで効率の悪いネットワー運用が求められることになる可能性があります。

それだけに鹿島氏は、いち早くSA運用に移行してRedCapによるIoT向け通信サービスを開始し、利用者をそちらへ移行させることが重要だとしています。

とはいうものの、現状非常に安い価格で4Gのネットワークの恩恵を受けている企業が多いだけに、携帯各社がRedCapを導入して企業から支持を得るには、デバイス・サービスともに早い段階で低価格化を進める、あるいは価格を上回る価値を提供することが必要不可欠でしょう。

低価格化を進めるには、世界規模でのスケールメリットが生じることが必要不可欠で、それには時間がかかります。

また、5Gを活用した法人ソリューションの普及がまったく進んでいないことが示しているように、現状モバイル通信に高い性能を求める企業が多くないことから付加価値で販売につなげるのもまた難しい。

そうした状況を考慮すると、日本におけるRedCapの導入・普及には相当な時間がかかってしまうのではないかというのが筆者の見方です。