5G向けに割り当てられたものの、利活用が全く進まないミリ波。その状況を打開するためか総務省の有識者会議「競争ルールの検証に関するWG(ワーキンググループ)」で、ミリ波対応端末への端末購入補助に関する議論が進められているようですが、前向きな姿勢を見せる政府に対し、端末購入補助をする側の携帯電話会社は消極的な様子です。一体なぜでしょうか。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

円安と端末値引き規制がミリ波の議論に影響か

主として30GHz以上とされる「ミリ波」は、国内でも5G向けとして28GHz帯が携帯4社に割り当てられているのですが、周波数が非常に高いので障害物にとても弱いので面でのエリアカバーに向かないなど携帯電話向けとしては非常に扱いにくく、ほとんど活用が進んでいません。

それは海外でも同様のようで、韓国では一度携帯3社に割り当てられたミリ波の免許が、3社ともに整備計画を達成できなかったことからすべて取り消され、新たに別の会社へと割り当てられるに至っています。

最初の5G向け周波数帯としてミリ波だけが割り与えられていた米国でも、その後は6GHz以下の「サブ6」など、低い周波数帯が割り当てられるとともに、注力度合いがそちらへシフトしているようで、世界的にも携帯各社が扱いにくいミリ波を避ける傾向が強まっている様子がうかがえます。

しかし、そのことを強く問題視しているのが、電波を割り当てる側の政府です。日本政府も折角割り当てられたミリ波をいかに活用するか、総務省で議論が進められているのですが、最近そのミリ波を巡って動きを見せているのが、前述の競争ルールの検証に関するWGです。

このWGは元々、携帯電話市場の公正競争と競争促進に実現に向けた評価・検証をするために設けられたもの。

携帯電話料金と端末代金の完全分離を義務化し、契約の“縛り”を実質的に禁止した2019年の電気通信事業法改正や、最近であればいわゆる「1円スマホ」の販売手法を規制するなど、議論の成果が携帯電話市場の競争政策に大きな影響を与えています。

そこでミリ波に関する議論が浮上したのは、スマートフォン向けのチップセットを提供する米クアルコムや、国内のスマートフォンメーカーが参加している情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)から、ミリ波対応端末の普及に向け値引き上限規制を緩和して欲しいという声が挙がったからでしょう。

現在のスマートフォン市場は、同WGを機として厳格化が進んだスマートフォンの値引き規制に加え、昨今の円安によってスマートフォンの価格が大幅に値上がりし、販売が低迷。

それによって国内スマートフォンメーカーが相次いで撤退するなど、スマートフォンやその部材を提供する企業は大きなダメージを受けていることから、ミリ波の活用を進めたい政府の方針に合わせてミリ波端末の普及に向けた値引き規制の緩和を求めることで、落ち込んでいるスマートフォンの販売促進につなげたい狙いがあるといえるでしょう。

ミリ波の整備に消極的な携帯4社は慎重な姿勢

そして、2024年3月27日には同WGの第54回会合において、ミリ波対応端末購入補助に関するヒアリングが実施されました。

筆者は日程の都合上、その内容を傍聴することはできなかったのですが、公開されている資料を見ますと、ミリ波に対する政府と携帯電話会社との温度差が非常に激しい様子を見て取ることができます。

この日、ミリ波の端末購入補助に関する説明をしていたのは、外部有識者として招聘された東京大学大学院工学系研究科・教授である森川博之と、携帯4社。

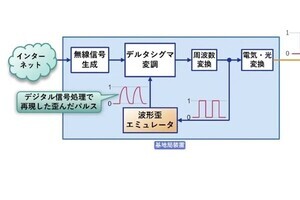

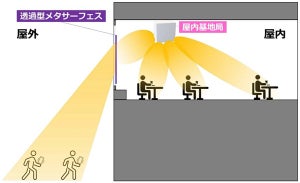

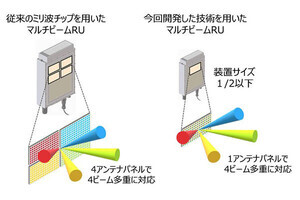

このうち森川氏が提出した資料を確認しますと、帯域幅が広くサブ6よりも一層の大容量通信ができるミリ波が持つポテンシャルが大きい一方、扱いづらい周波数帯でその活用にはきめ細かな技術調整などが必要としています。

ただ、森川氏はミリ波にあえて積極的に取り組むことで、そうした技術やノウハウを先んじて獲得することが日本の強みになると見ているようで、資料では「大局的な見地から政策を総動員し、ミリ波の普及を後押しすることが重要」とまとめられています。

-

総務省「競争ルールの検証に関するWG」第54回の森川氏提出資料より。ミリ波は非常に扱いづらいが、あえて先んじて取り組み技術的知見を得ることが日本の通信産業の強みになるとし、政府による積極的な後押しが必要だとしている

一方で携帯4社の資料を確認しますと、いずれも端末購入補助に反対こそしていないものの、世界的にミリ波の普及が進んでいないことから、まずはサービスの普及状況を見てから慎重に対応を決めるべきという意見が多く見られ、どちらかといえば消極的な印象を受けます。

そこにはやはり、世界的にミリ波の普及が進んでおらず機器調達コストも大きく下がっていない現在の状況下で、ミリ波への積極的な投資をしたくないという各社の本音が見えてきます。

ミリ波対応端末への購入補助をしたとなれば、その分基地局整備も求められるだけに、とりわけ菅義偉前首相の政権下による携帯電話料金引き下げ要請で、業績に大きなダメージを受けた大手3社は消極的にならざるを得ないのでしょう。

1円スマホなどの端末値引きに力を注いできた携帯各社が端末購入補助に消極的で、値引きに反対してきた政府や有識者の方がむしろ前向き……。という従来と正反対の状況が生まれているのは不思議な印象も受けてしまいますが、それだけミリ波を巡っては頭を悩ませる状況が続いている、というのが正直なところのようです。

今後、同WGによる議論でどのような結論が出されるのかは大いに注目されますが、最近ではミリ波があまりに活用しづらいことから、より周波数が低い7~20GHzのセンチメートル波の利活用に向けた技術標準化が進むことに期待をかける向きも見られるようになってきました。

それだけにミリ波の動向に関しては、国内だけでなく世界的な動向にも目を配っておく必要がありそうです。