日本では関心が薄れつつある5Gですが、世界では5Gの利用が急拡大しています。スウェーデンの通信機器大手、エリクソンの日本法人であるエリクソン・ジャパンが2023年7月14日に実施した「エリクソン・モビリティ・レポート」から世界の5Gの動向について確認してみましょう。→過去の「次世代移動通信システム『5G』とは」の回はこちらを参照。

世界の5G契約者数は15億人に

日本では携帯各社の消極的な姿勢が続いて、性能の進化やビジネスでの利活用が進まないことから関心そのものが薄れている5G。だが1歩世界に目を移すと、5Gの普及は急拡大しているようです。

では、実際のところ、世界で5Gはどの程度普及が進んでおり、どのような使い方がなされているのでしょうか。2023年7月14日にエリクソン・ジャパンが、記者向けに「エリクソン・モビリティ・レポート」の最新版に関する説明会を実施しており、その中で5Gの現在の動向について説明がなされていたことから、その内容から確認してみましょう。

このレポートによると、5Gの加入契約者数は2022年末時点で10億人であったのが、2023年末には15億人に達し、2028年末までには46億人に達すると予想するなど急拡大が続くとされています。その一方で4Gの契約者数は2023年にピークを迎え、その後緩やかに減少していくと見ているようです。

現時点で5Gの普及が進んでいるのは北米や、日本を含む北東アジアとのこと。中でも北東アジアはいずれの国や地域も5Gのネットワーク構築に力を入れており、大きな通信事業者やベンダーが存在するなどプレーヤーが多く、政府が5Gでリーダーを目指し積極的な投資が進められているなど、競争が激しく急拡大が進んでいるといいます。

それゆえ、北東アジアでは5Gの普及率が2028年に71%に達し、モバイルデータトラフィックの90%を5Gが占めると予想されるなど急速な普及が進むと見られています。一方でグローバル市場とは異なり4Gがすでにピークを打っており、今後は右肩下がりで減少するとの見解が示されています。

他地域でも北米や欧州、サウジアラビアなどの湾岸協力会議諸国などで今後急速に5Gの普及が進むと見られています。しかし一方で、5Gの主な利用デバイスとなるスマートフォンは、2023年第1四半期には前年比で出荷台数が13%減少するなど縮小傾向にあるようです。

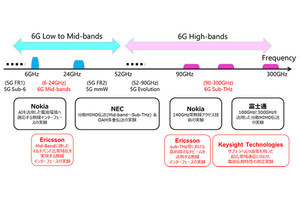

ただ、エリクソンでは5Gをけん引する高い機能・性能を備えたハイエンドの領域が2023年後半に回復すると見ているそうです。それによって、ミリ波とサブ6の周波数帯を組み合わせる「NR-DC」(New Radio-Dual Connectivity)など、新しい機能に対応した端末が広がることでネットワークの高度化も進み、5Gのメリットが享受できる環境が整うことが見込まれています。

重要性が増すミッドバンド、出遅れた日本の対応は

では現状、グローバルで5Gの伸びをけん引している存在は何かというと、やはり「FWA」(Fixed Wireless Access)、日本で言えばNTTドコモの「home 5G」やソフトバンクの「SoftBank Air」など、モバイル回線で固定通信の代替をするサービスのようです。

レポートによるとFWAを提供している通信事業者は全体の79%に達しており、そのうち5GのFWAを提供している事業者は41%に上るとのこと。

中でも北米は100%の通信事業者がFWAのサービスを提供しており、うち90%が5Gのサービスを提供するなど、非常に高い比率を占めています。一方、今後の伸びが見込まれ、大きな市場になると見込まれているのがアジア太平洋であり、そのけん引役はインドと見られています。

理由の1つは5Gのサービス開始が後発ということもあって、最初から先進的なネットワークの整備が進められている点です。

サービス開始当初からスタンドアローン運用、かつサブ6の周波数帯を用い「Massive MIMO」の技術を活用したネットワークの構築を進める事業者が存在することから、それらを活用したFWAによって固定の光ファイバー網の敷設されていない地域を補うと見られています。

そしてもう1つは、廉価なCPE(Customer Premises Equipment、日本でいうところのいわゆる「Wi-Fiルータ」)が増加すると見られていること。現在のCPEはインド市場ではまだまだ高価だといいますが、今後より安価なCPEが増えることでFWAの利用拡大が見込まれています。

ちなみにモバイルネットワークの通信量は過去2年でほぼ倍増しており、スマートフォン1台当たりの通信量も2022年には16GBに到達、2023年には20GBに達すると見られています。ただ今後の通信量はXRサービスがどれだけ普及するかによって推定が大きく変わるそうで、とりわけXRで求められる上りの通信トラフィックには顕著に影響が出る可能性が高いようです。

そのトラフィックを吸収する上で重要となってくるのが5Gのネットワーク整備ですが、グローバルでの5Gの人口カバー率は2022年時点で35%、2028年末には85%に達するとされています。

ですが、より重要なのが、どの周波数帯を用いて5Gのエリアをカバーするかであり、エリクソンは5Gのユーザー体験を向上できるミッドバンド(サブ6)の周波数帯の拡大が重要とのようです。

しかし、ミッドバンドの人口カバー率は地域によってかなりの差があるとのこと。グローバルにおけるミッドバンドのカバー率は30%と、5Gの人口カバー率とそれほど差がないように見えますが、中国を除くと5Gの人口カバー率20%に対し、ミッドバンドのカバー率は10%と半分程度の比率になってしまうそうです。

とりわけ欧州ではミッドバンドでのカバー率が低傾向にあるなど、地域毎の差は今後も広がることになるのではないかとエリクソン側は見ているようです。

日本でも同様に、このミッドバンドの活用が思うように進んでおらず多くの人が5Gならではの高速通信体験ができていないことが、5Gの普及を妨げる非常に大きな課題となっています。

その要因は、すでに4G向けとしてサブ6の周波数帯が割り当てられているなど、4Gのネットワーク整備に力を注ぎ過ぎたこと、そして3.7GHz帯を中心に、ミッドバンドが衛星通信との干渉によって整備を思うように進められないことにあります。

ただ、先にも触れた通り、とりわけ北東アジアでは5Gを巡る国同士の競争が非常に激化しており、日本は世界的に見れば進んでいるように見えますが、周辺各国・地域と比べれば大きく遅れを取っているのが実状です。

通信事業者だけでなく、国として5G、そして6Gで世界に勝つための戦略が問われていることは間違いないでしょう。